|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

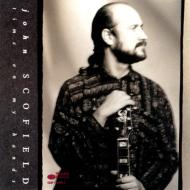

前回はウエスト・コーストを代表するギタリストのリー・リトナーを取り上げたが、今回はライバル格ともいえるジョン・スコフィールドの番だ。 1951年生まれのジョン・スコフィールドはリー・リトナーと同世代であり、スタート時点では同じようにフュージョン系のギターで鳴らしていた。初来日の77年は日野皓正グループの一員としてであり、誰もがロック・フィーリングの強いフュージョン・ギタリストと評価するしかないプレーヤーだった。 しかし、初来日時に彼が日本のレコード会社(トリオ・レコード)で吹き込んだ初リーダー作は全く違う本格的ジャズ・アルバムであった。ジム・ホールやタル・ファーローを思わせる端正なギターを、デビュー作で彼はじっくりと聴かせてくれた。時代のトレンドに合わせてフュージョンをこなしているが、実はハードな音楽をやりたい、というのがジョン・スコフィールドの本質的姿勢であったのだ。 ジョン・スコフィールドはニューヨークを拠点として活躍していたから、リー・リトナーのような西海岸的軽みは持ちあわせていなかった。彼はトマス・ピンチョンの難解な小説『V』を愛読する屈折したインテリであり、仲間としてもデイヴ・リーブマンやスティーブ・スワローのような本格派を選んでいた。つまり、彼はフュージョンの軽さに生活的手段としてのみ付き合っていたのであり、重厚で鋭角的な彼本来の表現が広く理解される時をじっくり待っていたのだ。 82年に彼は、マイルス・デイヴィスのバンドに加入し、87年頃まで在団するが、この間に彼の力量はよく知られるものとなった。彼はマイルス・バンドの中で最も鋭角的で挑発的なプレイで注目され、次々にリーダー作を吹き込む機会を与えられた。 これ以降、彼の評価は高まる一方であり、現在では人気・実力ともにトップの位置にあるといっても過言ではない。そして、新作《ギタリストの肖像》(ブルーノート)は彼の集大成ともいえるものであり、大器晩成型の才能が大物(チャーリー・ヘイデン、ジャック・ディジョネット)をバックに存分に花開き、さらに新たな段階に踏みこんだ力作といえる。

|