|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

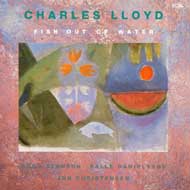

白人テナー・サックス奏者チャールス・ロイドがアルバム《フィッシュ・アウト・オヴ・ウォーター》(ECM)を発表した。前作は1985年にブルーノートからリリースしたライブ盤《コペンハーゲンの夜》だから、久しぶりの新作である。 前作は、天才児ミシェル・ペトルチアーニを世に出した話題作であり、チャールス・ロイドにとっても15年ぶりの本格ジャズ・アルバムとして高く評価された。しかし、あまりにもペトルチアーニの才能が飛び抜けていたために、リーダーのチャールス・ロイドは影が薄く、踏み台にされた印象が強い。 名伯楽といえば、その通りなのだが、昔からチャールス・ロイドはサイドメンに大物新人を起用し過ぎて、肝心の彼自身の才能が軽んじられる損な人だった。彼が人気絶頂だった66年のバンドは、キース・ジャレットにジャック・ディジョネット、セシル・マクビーがメンバーであり、演奏がひとたび始まれば完全にリーダーが圧倒される強力なグループだった。 サイドメンが全員天才でリーダーが二流の実力というのが当時のジャズ・ファンの一致した見方だった。おそらく彼自身も敏感にそれを祭知したのだろう。69年には人気絶頂のまま突如バンドを解散し、彼は引退してメディテーションの導師に転じてしまう。 ウエスト・コーストの白人インテリの一つのパターンといえばそれまでだが、ともあれ彼は70年代をほとんどジャズ・シーンとは関係なく生きていた。時たまロック・バンドで演奏することもあったようだが、シリアスな表現には程遠い遊びのレベルだった。 さて、今作《フィッシュ・アウト・オヴ・ウォーター》だが、これが実に素晴らしい作品なのだ。昔から彼はコルトレーンの影響が強い人だったが、今作はコルトレーンの名作《バラード》を思わせる実に深味のある抒情的佳品であり、これまでの彼の最高傑作といっても過言ではない。 50歳をこえてチャールス・ロイドはサイドメンと関係なく初めて感動的な作品を創りあげた。ロリンズやゲッツとは比較にならないが、ロイドは彼なりの遍歴の果てに固有の世界を獲得したと思う。

|