| 1 |  ECM 1005 ECM 1005 |

The Music Improvisation Company | |||

| 2 |  ECM 1038 ECM 1038 |

Art Lande, Jan Garbarek | Red Lanta | |||

| 3 |  ECM 1069 ECM 1069 |

Kenny Wheeler | Gnu High | |||

| 4 |  ECM 1104 ECM 1104 |

Richard Beirach | Hubris | |||

| 5 |  ECM 1217 ECM 1217 |

Ulrich P. Lask | Lask | |||

| 6 |  **** **** **** **** |

**** **** | |||

| 7 |  **** **** **** **** |

**** **** | |||

| 8 |  **** **** **** **** |

**** **** | |||

| 9 |  **** **** **** **** |

**** **** | |||

| 10 |  **** **** **** **** |

**** **** | |||

| 11 |  **** **** **** **** |

**** **** | |||

ECM catalog の原稿を執筆していた時、毎日ノルマを定めて、執筆担当のアルバムを聴いては書き、さらに関連アルバムを聴いては書き、本やインターネットで調べては書き、ECM漬けの日々。楽々とノルマ達成の日は1日ぐらいしかなかった。たいていは日付が変わって2、3時間してノルマ達成。その後にハードコアなテクノやブラジルのサンバのCDを聴くのが儀式のようになっていた。日々の区切りとして、頭と心をリセットしたかったのだろう。けれどECMはもうたくさん…とか、当分はECMを聴きたくない…と思ったことは一度も無かった。 それほどにECMが好きなのかと考えるより、連日の執筆と鑑賞の中で、自分の内に尽きぬ導線が張りめぐらされ、魅惑的な磁場が次々に形成されてゆくことの不思議に驚いていた。ECMはやはり面白い。 |

|||||

2010年6月6日(日)に吉祥寺のサウンド・カフェ・ズミで開催された福島恵一さん主催の音盤レクチャー【耳の枠はずし 第5回 “複数のことば (2) ECMカフェ”】にゲストとして呼ばれた際に50枚のアルバムを選んだので(■)、今回は偏愛ECMジャケ11点を選んでみた。 |

|||||

好きなものはLPジャケが多くなる。パッケージ・デザインの好き嫌いを考える時、色や図案と共に、いやそれ以上に質感を重視している自分がいる。 手触り。 透明なプラケースの内側のブックレットも、プラケースのカヴァーのスリップケースも紙質がどれも同じようになってしまったECM。けれどLP時代はジャケットの紙の選定も意匠の大事だった。独盤と同じ紙が手配できないために、独盤ジャケの色を忠実に再現できない国内盤もあったほどだ。インクの発色も、CDに比べてLPのジャケットは多彩で、色のなかに光を感じることすらあった(大袈裟でなく)。わたしがオリジナル盤つまり独盤LPを集めようと思いたったのはこの事に一因がある。 |

|||||

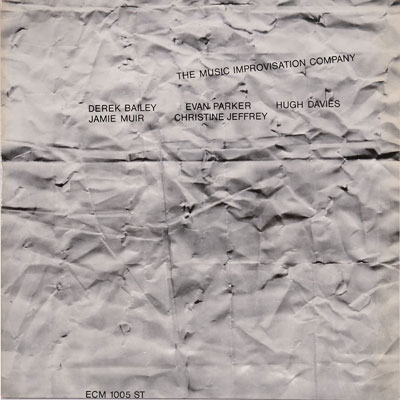

| 1 |  |

ECM 1005 The Music Improvisation Company (1970年) Photo: Werner

Bethsold 谷崎潤一郎の随筆集に『攝陽随筆』(中央公論社、昭和10年刊)という本がある。自ら装幀した自装本を数多く作り、本文活字にまで注文をつける谷崎だったから、松子夫人染筆の題字を函と表紙に印刷した『攝陽随筆』もおそらく谷崎の装幀であろう。 本文活字も十分に個性的なのだが、函を包む紙は梱包用の糸入り渋紙、表紙は板紙の黄ボール紙(馬糞紙)、見返し用紙が防水梱包に使う縮緬状の蝋引き紙、扉の前の表題紙にはチリ紙として使われていた仙花紙という、本文用紙以外は全て産業や生活に使うクラフト紙系という造本デザインは特異で斬新。もうアートブックでしょう、これは。

|

|||

| 2 |  |

ECM 1038 Art Lande, Jan Garbarek | Red Lanta (1974年) Photo and Design: Frieder Grindler ECM catalog の筆者紹介のところに書いたとおり、ECMというレーベルを最初に意識したアルバムは、渋谷の東急ハンズ向かいにあった頃のタワーレコードで買った AEC の“Urban Bushmen”(ECM1211)。朝日新聞のディスク・レヴューを読んで興味を抱いて買ったのだ。『ケルン・コンサート』や『フェイシング・ユー』などキースのアルバムは何点か国内盤で持っていたが、『アーバン・ブッシュメン』が最初に買ったECM独盤だったことになる。続いて買ったのが『レッド・ランタ』。こちらは国内盤で。 スピーカーからさわさわと冷気が流れてくるという人生で初の体験を、このレコードを通じて知った。 レコードに針を落としたその瞬間から室温と湿度が確実に低くなるという摩訶不思議。この音楽とは! この響きとは! そしてジャケットを手にとり見つめる。このデザインか! 耳に入る音と目の前のジャケットの写真が重なり始める。 それにしても… カメラを縦に振って上下に像が思い切りぶれた写真が写真として成立するのだ(成立させて良いのだ)という事をこのアルバムのジャケで知ったと思う。スナップショットやドキュメンタリー写真で手ぶれ写真もありというのは知っていたが、画像がぶれることで伝わる何かを意図して撮影時にカメラを振ったり動かすという事を初めて意識させられたのが『レッド・ランタ』のジャケット写真だった。 朱色で配された文字と写真の色合いの対比がフレッシュなこのレコード・ジャケットがガルバレクの音になっていく。ランディのピアノの音もしかり。 80年代の訪れと共に、音楽はぬくもりや熱さや刺だけではなく、体温の低い音楽といものがある事を強く意識しだした。70年代末に初期のタンジェリン・ドリームやクラウス・シュルツを知ったのが発端だったろうか。80年代に入り、ザ・スミスのモリッシーの声に抗しがたさを覚え、タキシード・ムーンのサンフランシスコ時代のやる気の無いようなスカスカな音に魅せられ、ファクトリー・レーベルのジョイ・ディヴィジョン、ニュー・オーダー、ザ・ドゥルッティ・コラムのあまりに熱気の無い音に惹かれていく。ニュー・オーダーの 1st.アルバム『ムーヴメント』をブラック・ホークで初めて聴いた時は座っている椅子が少しずつ消えていくような不安を覚えた。なんて冷えたグルーヴ。しかも運動性が感じられないのに止まったままグルーヴしている不思議。体は動き出したいのに汗がかけない。そもそも…汗、かきたかったんだっけ、オレは? 低体温、低湿度の音像に近づいていきたいという欲求もこちらにあったのだろうと思う。『レッド・ランタ』を知ったのはだから当然の成り行きだったかもしれない。 松岡正剛と荒俣宏が、冷光を放つ月の粋について語りあったのは70年代の最後だった。(『月と幻想科学』工作舎刊) |

|||

| 3 |  |

ECM 1069 Kenny Wheeler | Gnu High (1976年) Photo: 内藤忠行 造本・印刷に細心の注意を払った美術本や写真集は別にして、印刷物の発色やインクの色の深さは年々後退しているように感じている。LPのジャケット印刷を見ても1500番台の Blue Note オリジナル盤のインクの黒はすごい。紙の厚さに見合ったインクの量やコーティングの効果もあるのだろうけど、黒々とぬめっとして気性が強い。インクが違うんだろうな。比べると70年代以降のLPジャケのインクの黒は薄っぺらくて気恥ずかしいものが多くなる。 「黒」は Blue Note 盤に及ばなくとも、その不足を補ってあまりある意匠を見せてくれたのが、特にECMのジャケットと、ピーター・サヴィルがデザインしたファクトリー・レコードのジャケットの数々だった。 じっと見ていると目が痛い。鮮やかなオレンジ。なんという発色なのだろう。ポリドール盤のLPジャケもきれいだったが、『ヌー・ハイ』の独盤LPジャケを手にしてあらためてそう思った。 この群生する花はなんだろう。 (おそらく)トリミングされジャケ全体に印刷された写真の花々はあまりの密度の高さ故、どこにも隙間が無い。観る者に視点を固定させない。フォーカスを拒むようにオールオーヴァー。 この音楽はジャズなのだ。けれど聴き手の耳は「ジャズ」にフォーカスできない。ジャズの前衛ではないのに、ウィーラーの音もジャレットの音も、全ての音が「ジャズ」へのフォーカスを美しく拒んでいるかのよう。 サンセリフ系のモダンでエッジの効いた書体が鮮やかなオレンジをバックに白ヌキされて目に飛び込む。センター揃いのレイアウトながら斜体をかけて静寂に僅かに動きを与える配慮も心憎い。 |

|||

| 4 |  |

ECM 1104 Richard Beirach | Hubris (1978年) Photo: Lajos

Keresztes レッド・ランタの写真のように像がぶれると云うことに気を取られると、連鎖をみせながら、面白いようにあちこちに気が回る。 滲んで輪郭が曖昧になること。ぼかして焦点が定まらないこと。揺らいで安定が心もとないこと。上に行くのではなく下降するでもなく浮遊していること。 『ヒューブリス』のジャケットの写真は北方の海の明け方、もしくは夕暮れだろうか。霞がかったような糢糊とした海面と、雲が垂れ込める空との境界は曖昧。島は海上にゆるやかに浮かぶ影絵となって、蜃気楼のようだ。 透徹して輪郭のはっきりとしたバイラークのピアノの音が神の怒りを買わぬよう、曖昧模糊とした写真にしたのだろうか。 このジャケットも独盤LPが美しい。そのことにコーティングが一役買っている。 仕上げた油絵の表面が乾燥したら、保護ニスを画面に塗る。保護ニスには艶消しと光沢が出るものと2種類あるのだが、光沢ニスを画面に塗ると、絵の具が乾燥して鮮やかさが若干落ちた色合いに瑞々しさが戻る。それどころか色に深みが出ることが多い。 印刷された『ヒューブリス』のジャケット写真はある種の弱々しい印象があるが、オリジナル・プリントでは違ったものだったと思う。もう少し芯があって、深さのある写真じゃなかったかと想像する。印刷したジャケにコーティングを施すことでその落差を補ったのではないだろうか。そう思ったのは、マットな紙に印刷されたジャケの国内盤とコーティング・ジャケの独盤を見比べた時だった。 |

|||

| 5 |  |

ECM 1217 Ulrich P. Lask | Lask (1982年) Cover: Herbert Bardenheuer ECMには日本のファンの間で通称○○男と呼ばれるジャケットが2点ある。「電球首男(ECM1006)」とこの「トースター男」。共に一度見たら決して忘れないデザインだが、必ず「これ、ECMじゃねぇよ」と突っ込まれるジャケットでもある。 ニュー・ペインティング(新表現主義)的なドイツの画家 Herbert Bardenheuer の絵とラスクの音は良い組み合わせだ。けれどジャケットの文字のあしらいが ECM1217 は無難すぎやしないかと思う。そんな反省もあったのか、もう1枚の“Lask 2: Sucht+Ordnung”(ECM1268)は LASK の文字をざくっとペインティングしているが、全体のおさまりがまだまだ優等生的。もっと腕白でだだをこねるかんじが欲しいんだけどな。これがECMの限界か? もし…JMT、Winter & Winter、Screwgun のアートワークやデザインでお馴染みのアーチスト&デザイナー Stephen Byram (Steve Byram)が Bardenheuer の絵を使いながらデザインしたら…とつい考えてしまう。ただし、バイラムがデザインしたらタイポグラフィやレイアウト(と、もはや呼べない?)が刺激的過ぎて、クレジットの部分は「読者不在」になるでしょう。それをアイヒャーが許す筈がないけれど、そのぐらいもっと突っ張って、とっ散らかって欲しかった。 と不満を述べつつも、やはり… 「トースター男」はECMの中で愛すべきジャケットの筆頭なのだ。 |

|||