|

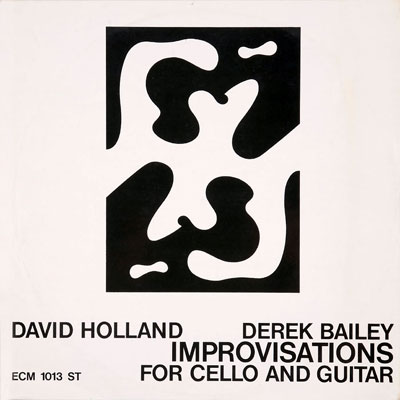

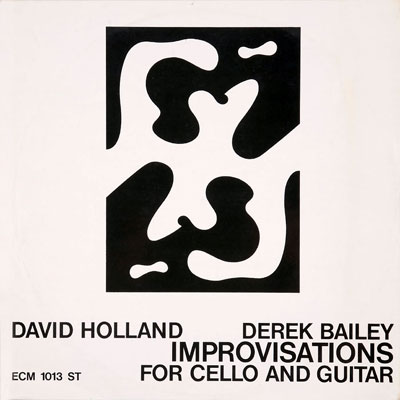

David

Holland, Derek Bailey

Improvisations For Cello And

Guitarデイヴ・ホランド/デレク・ベイリー

チェロとギターのための即興曲

──ライヴ・アット・ザ・ロンドン・リトル・シアター・クラブ──

ECM 1013

|

David

Holland Cello

Derek Bailey Guitar

|

Recorded live at the Little Theatre

Club, London, January 1971.

Cover Design : David Holland

Layout : B&B Wojirsch

|

|

|

| |

Dave

Holland (b.1946)

Derek Bailey (1930-2005) |

|

| |

一音たりとも揺るぎのない、明滅する、チェロとギターの、二度と出会えない速度の交錯、二人の奏者が自他の融合の地平に遊ぶこと、さえも、を、奇跡的に成立させている、 |

|

| |

リー・コニッツ『Duets』(1968)における、ジム・ホールとのデュオ・トラック「ERB」、そこにデレク・ベイリーとエヴァン・パーカーが、「俺たちならば」と思ったとしても不思議ではない、つまりは、クール・ジャズの極北としての完全即興、インカス・レーベル、いや極北そのものとしての「ジミー・ジュフリー・トリオ

Jimmy Giuffre Trio」、という耳の見立て、 |

|

| |

1966年ロンドン市内に開設された実験的ジャズの牙城「リトル・シアター」で、デレク・ベイリーは1968年前後から毎週木曜の夜、ソロまたは様々な年若のミュージシャンと組んでフリー・インプロヴィゼーションの試みを開始、特にジェイミー・ミューア

Jamie Muir(打楽器)とのデュオは長く続き、1969年のミュージック・インプロヴィゼーション・カンパニー(MIC)結成へと展開、 |

|

| |

ECMの本作は、そのリトル・シアターにおける1971年1月の録音(同年10月リリース)、パーソネルは、ベイリーがエレクトリック・ギター、ホランドがチェロ(ベースは弾いていない)、 |

|

| |

ドラムを欠いた弦楽器同士によるデュオ、弦楽器の音の特色、ピッツィカートの点描、フラジョレット、グリッサンド、伸縮する強弱、多彩な音色の対比、抑制した意識の持続の中で、干渉する波紋の上に音を縦横に浮かべ、事前に決めたテーマやモティーフを使わない、完全即興演奏のライヴ・ドキュメント、 |

|

| |

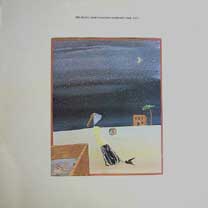

A面には「即興的小品

III」の1曲、B面には「即興的小品

IV」と「即興的小品 V」の2曲を収録、本作よりも5ヶ月前にリリースされた、デイヴィッド・ホランド/バール・フィリップス『ミュージック・フロム・トゥー・ベーシズ

Music From Two Basses』(ECM 1011)のA面に、「即興的小品

I」と「即興的小品 II」があるので、本作の曲タイトルは、その続編という意識で付けたものか、ダダイストのハンス・アルプ(ジャン・アルプ)の作品を思わせるジャケット・デザインはデイヴ・ホランドによるもの、プロデューサーのクレジットはない、 |

|

| |

ベイリーがフリー・インプロヴィゼーションの探究に際して参照していたアントン・ウェーベルン

Anton Webern の音楽が湛えている、西洋音楽の歴史的規制から脱した自由な音が織りなす聖域の頂き、ウェーベルンの登攀経路とは逆の壁面から上り詰め、どこからでも仰ぎ見ることのできる厳しくも美しい結晶体をさらしている、無調とはいえ十二音技法とは縁遠い、が、どの一音にも固有の場所を承認し、すばやく現れて消えていく、音の質感と身振りは、ウェーベルンに倣ったものだと分かる、はからずも英国即興シーンにおいて最も芸術音楽の佇まいに接近してしまった室内楽、恥ずかしいまでに完成されて、 |

|

| |

ECMレーベルを立ち上げて間もないアイヒャーが、今後進むべき方向性として、ジャズを基底としつつ、現代音楽や実験音楽を含めて従来のジャンルではひと括りにできない新鮮で自由な室内楽を考えていたとすれば、この録音の中に未明の音楽の輝きを察知して当然だったろう、 |

|

| |

|

|

| |

このアルバムで聴かれる音楽がどういう背景から生まれてきたものであるか、簡単な素描を以下に記す、 |

|

|

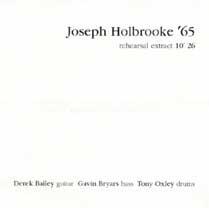

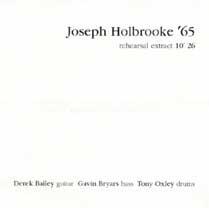

英国即興シーンはアメリカ起源のフリー・ジャズとは異質な脈絡をもつ、何からの、どこからの自由(フリー)なのか、その解放の先に何を見ているか、あるいは見ていないのか、むしろ見えないことを目指したのか(サミュエル・ベケットを読むジャズ演奏者ならばそれも至極納得できる)、アメリカのジャズを肉体化できないことへの断念という側面も(特にベイリーの場合は)あった、ともかく、それは英国内の複数の場所で独自に生起した、その震源のひとつが、1963年から66年まで、地方都市シェフィールドで活動した「ジョゼフ・ホルブルック・トリオ

Joseph Holbrooke Trio」──デレク・ベイリー(g)、ギャヴィン・ブライヤーズ

Gavin Bryars(b)、トニー・オクスリー Tony Oxley(ds)、当時の録音は10分弱のリハーサル音源しか残されていない(当時の画像資料や関係者の証言テキスト・データなども収録したCD-ROM仕様で1999年に

Incus からリリース)、 |

|

| |

ビル・エヴァンス・トリオやジョン・コルトレーンの曲を、従来のジャズとは別のやり方で演奏する可能性をさぐる過程で──たとえばリズムの面では、四分の四拍子の4小節分を6つに割って、それをさらに三連符で割ることで、四分の四拍子の4小節を八分音符18個で演奏する訓練を行い、8ビートに着地しない、不安定に揺れながら震動する時間による自由な拍を目指した、もちろん、旋律と和声の規則から自由になる試みも同時になされ──、そこにフリー・インプロヴィゼーション(完全即興演奏)への扉が開かれた、 |

|

| |

メンバー3人の活動拠点がイギリス各地に拡がったことと、ギャヴィン・ブライヤーズが完全即興演奏に疑念を抱き──フリー・インプロヴィゼーションに取り組む演奏家の中に楽器を扱う技術もなく適当に音を出すいい加減な者が現れてきたことと、フリー・インプロヴィゼーションでは音楽そのものより演奏者の名前が大きな意味をもち、まるで絵を見ずに画家の名前を見て済ましているようなことが起きているという批判的認識──ベースを弾くのをやめてしまい、ジョン・ケージに私淑し実験音楽の作曲家を目指したことなどが重なって、ジョゼフ・ホルブルック・トリオは解散する、 |

|

|

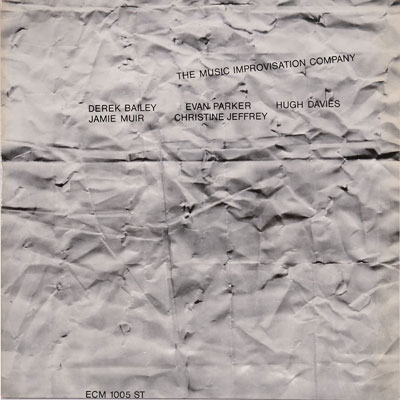

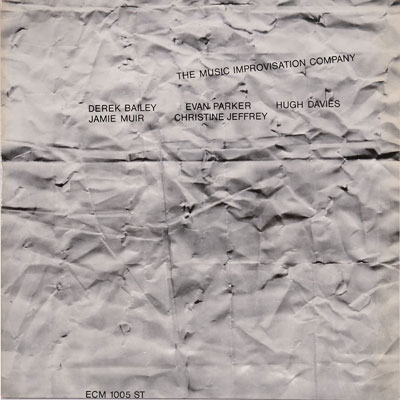

その後、ベイリーはソロ・ギターおよび小人数によるフリー・インプロヴィゼーションに取り組み、また1969年からは、ミュージック・インプロヴィゼーション・カンパニー(MIC)[Music

Improvisation Company]の活動も開始、 パーソネルは、デレク・ベイリー

Derek Bailey(Electric Guitar)、ヒュー・デイヴィス

Hugh Davies(Electronics Live, Organ)、ジェイミー・ミューア

Jamie Muir(Percussion)、エヴァン・パーカー

Evan Parker(Soprano Saxophone, Autoharp)、クリスティン・ジェフリー

Christine Jeffrey(Vocals)、

ミュージック・インプロヴィゼーション・カンパニー(MIC)の演奏記録は、1970年に ECM

1005 として残されている (2003年に日本で初CD化・紙ジャケ UCCU-9019) 、が、1976年にベイリーは当時のライヴの記録音源を編集した『The Music Improvisation Company 1968-1971』を

Incus からリリースしている(1993年CD化)、

|

|

|

英国即興シーンのもうひとつの重要な震源、ロンドンで活動していたドラマー、ジョン・スティーヴンス

John Stevens(1940-1994)──即興演奏のワークショップを通じた音楽創造能力の開発のための教本『探求と熟考

Search And Reflect - A Music Workshop

Handbook』(1985年、2007年復刊)を著している──が1966年に自由な音楽のための常設会場としてつくった「ザ・リトル・シアター・クラブ」(ロンドン市内のビルの5階)、そこで演奏されていたアメリカのジャズとは異質なラディカルな実験精神、聴衆のほとんどは若いミュージシャン、その中に二十歳を過ぎたばかりのホランドもいた、 (ホランドは19歳の頃にはすでにタビー・ヘイズ

Tubby Hayes、ロニー・スコット Ronnie Scott、クリス・マクレガー

Chris McGregor、エヴァン・パーカー Evan Parker、ジョン・サーマン

John Surman と共演しており、ジャズ奏者として頭角を現していた)、

|

|

|

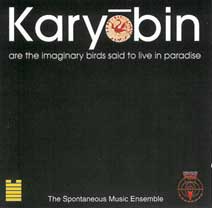

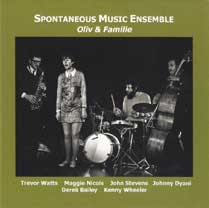

リトル・シアターでの活動を通じて、ジョン・スティーヴンスがリーダーとなり、トレヴァー・ワッツ

Trevor Watts(Alto and Soprano Saxophone)、ポール・ラザフォード

Paul Rutherford(Trombone)を中心に生まれたグループが、スポンティニアス・ミュージック・アンサンブル(SME)[Spontaneous

Music Ensemble]、各自が作曲したモティーフに基づく自由で有機的な相互触発を図った即興演奏、デレク・ベイリーもそこに時々加わって演奏していた、ケニー・ホイーラーはジャズ的なソロを吹き、ベイリーは制約から離れたフリーな演奏、他にドローンを奏でる者がいて、スティーヴンスのドラムがその関係の隙間に介入し挑発する、つねに未完成であり続けるための実験、 SMEがメンバー交替を経て、雅楽の影響を受けていた時期に録音されたのが、第2作目のアルバム『Karyobin(カリョービン)』(1968, Island Records; reissued 1993 on

Chronoscope、2016年国内盤初CD化)、タイトルは雅楽曲「迦陵頻」による、パーソネルは、John Stevens(Drums)、Evan Parker(Soprano

Saxophone)、Kenny Wheeler(Trumpet, Flugelhorn)、Derek Bailey〔印刷表記は Dennis Bailey〕(Electric

Guitar)、Dave Holland(Double Bass)、

初期SMEの未発表音源は後にいくつかCD化されているが、この『Karyobin』(1968年2月)と同じ頃にベイリーとホランドが共に参加した1968年1月の未発表音源(声でノーマ・ウィンストンも参加)が収録されたものもある(『Oliv & Familie』)、

|

|

|

胚胎していた英国即興シーンをドキュメントしたアルバムに名を連ねた後、ホランドはアメリカでマイルス・デイヴィスのグループで活動して1970年に退団、その後イギリスに戻り、迎えた冬のロンドンで、再び英国即興シーンと邂逅、その時点の演奏記録が以下2枚のアルバムに残された、 ひとつは、1971年1月27日、ロンドンで録音されたSMEのアルバム『So, What Do You Think?』、パーソネルは、John Stevens(Drums)、Trevor Watts(Soprano

Saxophone)、Kenny Wheeler(Trumpet, Flugelhorn)、Derek Bailey(Guitar)、Dave Holland(Cello,

Bass)、サックスが交替した外は前作『Karyobin』と同じ、

|

|

| |

そしてもうひとつがECMからリリースされた本作、デレク・ベイリーとのリトル・シアターにおけるデュオ・ライヴで、日付は不明だが、上記SMEのアルバムと同じ1971年1月の録音、ホランドの使用楽器はチェロのみで、よりジャズから離れて現代音楽の室内楽に接近している、 |

|

| |

|

|

| |

ホランドは本作の収録時、すでに前年からチック・コリアとのトリオならびにバンド「サークル

Circle」に参画し、前衛的な即興演奏を繰り広げていた、──本作と同じ1971年1月にはトリオ作品『A.R.C.』 (ECM

1009)、翌月1971年2月には「サークル Circle」の『Paris

Concert』 (ECM 1018/19)を録音するも、「サークル」はこの年の暮れに解散──、そしてホランドは1972年以降は自己のジャズ・グループを組み、ECMを拠点として録音活動を開始、自らのグループからジャズの明日を担う才能を次々と開花させてゆくマイスターであり続け、その勢いは21世紀を迎えた現在も止まることを知らない、 |

|

|

本作後のベイリーとの共演は、1980年5月ロンドン録音、インカス・レーベルから出た『Fables』がディスクとして残されている、この時の共演者は他にエヴァン・パーカー

Evan Parker(Soprano Saxophone, Tenor Saxophone)とジョージ・ルイス

George Lewis(Trombone)だった、このアルバムは

Company 名義(ベイリーがライヴの度に組織する常に変動する即興演奏の運動体の呼称)でのリリース、なれど、少なくともこれ以外にホランドが英国即興シーンに深く足を踏み入れた形跡は見えない、 |

|

| |

ともあれ、ベイリーとホランドの1971年の完全即興デュオを記録したECMの本作は、音楽史に残るべき強度ある奇跡の一枚、ECMが原盤権を所有していない可能性もあるとはいえ、廃盤のままとしているのはまったく不可解、 |

|

| |

|

|

| |

本作の裏ジャケットにはアメリカの詩人E.E. カミングズの詩篇が掲載されている、国内盤LP(トリオレコード、PA-7075)では、ライナーノーツを執筆した中野宏昭が原稿内で翻訳して紹介しているが、ここでは新たな訳を試みた、この詩はアメリカでは結婚式の際に引用されることもあるようだ、 (カミングズは、通常の表記ならば文字間を開ける記号の前後でも詰めて表記することが多かったが、ECMは、ジャケット面に掲載する際に、こうした箇所を全て通常の表記に修正し全文を大文字で印字している)、

|

|

| |

one's not half two. It's

two are halves of one:

one's not half two. It's two are

halves of one:

which halves reintegrating,shall occur

no death and any quantity;but than

all numerable mosts the actual more

minds ignorant of stern miraculous

this every truth-beware of heartless

them

(given the scalpel,they dissect a

kiss;

or,sold the reason,they undream a

dream)

one is the song which fiends and

angels sing:

all murdering lies by mortals told

make two.

Let liars wilt,repaying life they’re loaned;

we(by a gift called dying born)must

grow

deep in dark least ourselves

remembering

love only rides his year.

All

lose,whole find

- e.e. cummings

|

|

| |

「ひとつ」は「ふたつ」の内の片方ではない。

けれどもその「ふたつ」は大きな「ひとつ」の半分ずつだ。

ひとつ[ひとり]がふたつ[ふたり]になると、

もはや死は無く、量も気にならず、

すばらしい質がもたらされる。

だが無知な心はこの厳然たる奇跡に気づくことすらない。

それもすべて真実。

だから野暮な連中にはけっして気を許さぬように。

(こうした手合いは口づけの内実を手術用のメスで解剖するのに熱心で、

はたまた口づけに至る経緯を根掘り葉掘り詮索しては周りに吹聴する。

要するにお喋りの材料が欲しいだけ。夢を夢見たりはしない。)

「ひとつ」は悪魔と天使が大勢で声をそろえてうたう歌。

人間の吐く全てをぶちこわす嘘が「ひとつ」を「ふたつ」に切り分ける。

嘘つき連中は人生を借金返済だと思い込んだまま、やがてくたばってしまう。

でも私たちは(生まれたこと自体が即ち死にかけていることであるという贈り物を手にして)生きていくしかない。

自分自身についてほんのちょっとしか思い出せない深い暗闇のなかで、

愛が支配するのはその人が生きる歳月だけなのだから。

すべてが失われるとしても、すべてを見つけることはできる。

E.E. カミングズ

(堀内宏公 訳)

|

|

| |

多田雅範+堀内宏公

Masanori Tada (a.k.a.

Niseko-Rossy Pi-Pikoe) + Hiromasa Horiuchi

|

|

| |

|

|