|

|

昨年2010年は私にとってとても意義深い一年となった。インプロヴァイズド・ミュージックへの意欲が再び沸き起こり、アンビエント・ミュージックと総称される音楽に新たな眼差しを向けることもできた。それもこれも、吉祥寺 Sound Cafe dzumi 店主の泉さんからお声かけをいただき、レクチャー「耳の枠はずし」を手がけたことがきっかけだった。準備のためのリサーチを進める中で、ぼんやりと感じていたことが次第に輪郭を顕わにし、遠く離れていたあれとこれが結びついて、疑いが確信へと生まれ変わる経験に、どれほど「聴くこと」が元気付けられたことだろう。無論、私自身の作業はそうしたことの一部でしかなく、多くの人たちに触発された結果であることは、改めて言うまでもない。参照した著作やウェブ上の情報の著者、あるいは直接間接にご意見や励ましをいただいた皆様に、この場をお借りして御礼を申し上げたい。とりわけ共同作業にお誘いいただいた、原田正夫、多田雅範、虹釜太郎、金子智太郎の四氏には。皆様どうもありがとうございました。そうした精神活動の高揚の記録として、このベスト30を遺しておきたいと思う。 選盤のルールとして、あくまで2010年にリリースされた作品に限定した。これは前述のレクチャー準備で過去の音盤もあれこれ聴き返しているので、こうでもしないと選定不能になってしまうため。その結果、Richard Skelton / Landing (Type)及び Tomoko Sauvage / Ombrophilia (either/OAR)という私の耳を「アンビエント」系へ開かせてくれた2枚(いずれも聴いたのは2010年に入ってからだが、リリースは2009年)が選から漏れることとなったがしょうがない。また、再発作品や未発表音源は5点にとどめた。順位は不同であり、概ね フリー → アンビエント → 現代音楽 → ポップ → 再発 の順に並べている。末尾ながら掲載の場を与えてくれた musicircus に感謝したい。 |

||||

|

01 Angharad Davies, Axel Dorner / A.D. (another timbre at31) Angharad Davies (violin), Axel Dorner (trumpet) 即興演奏に対する興味関心を取り戻したのは、元はと言えばバーバー富士の松本渉さんから

another timbre を教えていただいたのがきっかけだった。そのリリースの質の高さは、初期の

incus を思わせるものがある。ここでは弦の震えと息のざわめきがどこまでも水平にたなびきながら、互いの肌に肌を重ね、和声上の音程感覚ではなく、その触れ合いの中から生じる皮膚感覚に焦点を合わせている。ぞくぞくするほどエロティックな「肌の音楽」。 |

|||

|

02 Roberto Fabbriciani, Robyn Hayward / Nella Basilica (another timbre at30) Roberto Fabbriciani (bass-, contrabass- & hyperbass flutes), Robyn Hayward (microtonal tuba) 呑み込んだ胃カメラが食道や胃の粘膜の具合を映し出すように、ここでの演奏は息が通る管/筒の内壁に眼を凝らすものとなっている。息は鋭敏なセンサーとして、口内炎を舌先で探るように注意深く這い進み、お互いの触覚像をまざまざと浮かび上がらせる。息はさらにそのまま風のうなりとなり、荒々しい風雨となって窓ガラスを激しく叩き、息の流れのうちに生ずるミクロな乱流が互いにぶつかりあい拮抗しながら、その強度をいや増しに高めていく。 |

|||

|

03 Christine Abdelnour Sehnaoui, Magda Mayas / Teeming (OlofBright OBCD 28) Christine Abdelnour Sehnaoui (alto sax), Magda Mayas (piano) 前掲 01, 02

がアコースティック楽器のみを用いながら、顕微鏡下に開けるエレクトロ・アコースティックな演奏の地平を目指していたのに対し、速度と強度の息もつかせぬ応酬による本作は、旧来のフリー・インプロヴィゼーションの地平に存すると言えよう。しかし、彼女たちがデレク・ベイリーやエヴァン・パーカーと異なるのは、極端なまでに拡張された楽器のサウンド・スペクトルを最初から前提にしている点だ。ここで特殊奏法は決して未知の世界を切り開く冒険ではなく、超高性能サウンド/ノイズ・メーカーにあらかじめセットされた一連の操作に過ぎない。二人の美女は「ジョン・ゾーン以降」のドライさをもって、顔色ひとつ変えず、極限まで楽器を責めたてる。 |

|||

|

04 Pascal Battus, Chistine Sehnaoui Abdelnour / Ichnites (Potlatch P110) Pascal Battus (rotating surfaces), Chistine Sehnaoui Abdelnour (alto sax) Pascal Battus の操る「回転する表面」とは、ウォークマンの回転部分を取り出し、そこに音具を押し当てて音を出す創作楽器。音具の素材/形状により多彩なサウンドが引き出されるが、それとほとんど見分けの付かない音を瞬時に放つ

Chistine の演奏は驚異的と言うほかはない。聴き進めるうちに、世界は高速で回転するざらつきの感触とベルに似た甲高い振動のうちに溶けていってしまう(「ちびくろサンボ」の虎がバターになるように)。 |

|||

|

05 The International Nothing / Less Action, Less Excitement, Less Everything (Ftarri Ftarri 219) Kai Fagashinski (clarinete), Michael Thieke (clarinete) 息を精妙にコントロールされたクラリネットは、表面のざらつきを全く持たず、それゆえ輪郭の定かでない、ウナギのようにぬらりとしたとらえどころのないサウンドに至る。ここで2本のクラリネットは、暗い水の中を泳ぐ黒い深海魚のように(ジャケットに描かれた一見音楽と不似合いな図案は、このことの寓意なのだろうか)、その輪郭/所在を明らかにしないまま、ぬらぬらと絡みあい、するりとすり抜けながら、そのおぼろげな軌跡によって、解きほぐし難い空間的文様を編み上げていく。 |

|||

|

06 Xavier Charles / Invisible (Sofa SOFA531) Xavier Charles (clarinet) ここで気息音による演奏は、管の内壁を舌で這い進むような鋭敏さをたたえながら、通常よくあるようなドローンへと至らず、素早く差し替えられ、キーの打撃音やタンギングの爆発、管の各部の共鳴と交錯しながら、細密なミュジーク・コンクレートをつくりあげる。そのスウィッチングの速度は前出の

C.A.Sehnaoui 以上と言えるが、彼女のような超高性能サンプラー演奏的な感触はなく、むしろ管の内部に渦巻く息のミクロな乱流に眼を凝らし、微細な変化をピックアップし続ける流体力学の研究者を思わせる。環境音に薄いレイヤーを敷き重ねる2トラック目の演奏は、対象空間を管の内部から部屋の内部へと拡大したものととらえられよう。 |

|||

|

07 Michel Doneda, Taavi Kerikmae / Kirme (Improtest Records IMPRTCD03) Michel Doneda (saxophone), Taavi Kerikmae (piano) 2008年と2009年のいずれもエストニアでの共演を収める。Doneda の変幻自在の息音に対し、ピアノ弦に直接アクトして同種のサウンドを即時に引き出してみせる

Kerikmae という前者における交感は、後者でさらに熟成を深め、いったんフリー・ジャズ的な音の身体の衝突(張り手を飛ばしあうような)を経由して、いきなり未踏の境地に向かう。断ち切るような鋭利な気息に応ずるは傾いだ船のみしみしという軋み。その後もピアノとは思えぬ軟体動物的な音響(ピアノ弦を直接素手で操っているようだ)が、世界をぐにゃりと歪ませ傾けていく。幾度となく沈黙をさしはさみながら、自らの足場を崩し傾けて、二人は一切の視覚的パースペクティヴを欠いたまま内臓感覚へと下降し、聴く者の身体の深層を疼かせる。 |

|||

|

08 Lethe / Catastrophe Point #7 & #8 (invisible birds ib003) Kiyoharu Kuwayama 「残響インプロヴァイザー」桑山清晴による場所の音響特性を活かした即興演奏シリーズ「Catastrophe Point」からの作品。長い残響を利用した演奏はよく見られるが、その多くが心地よい響きのたゆたいのうちに安らかに浸りこむのに対し、彼の演奏の特徴は何よりもその不穏さにある。中空に浮かぶ不透明な分厚いドローンは、川端康成が「山の音」で描いたような鳴り止まぬ強迫性であり、彼方であるいは手前で繰り広げられる物音は、何か得体の知れない他者の侵入を告げる警報にほかならない。紙質を吟味した黒地に銀色で刷られたパッケージの意匠も素晴らしい。 |

|||

|

09 Michael T.Bullock, Andrew Lafkas / Ceremoies to Breathe Upon (Winds Measure Recordings 18) Michael T.Bullock (contrabass), Andrew Lafkas (contrabass) 残響豊かな圧倒的空間ヴォリュームを活かした、もっぱら持続音による即興演奏ということでは前掲

08 と共通だが、前掲

08 が不穏さの下で神経を研ぎ澄まし、空間に投網を打つように、そのぴりぴりとした覚醒感を空間いっぱいに張り巡らすのに対し、こちらの演奏は交通ノイズや足音といった暗騒音と互いに侵食/浸透しあうことを、最初から前提としている。重厚な弓弾きが空間を渡るうち、表面が剥落し、輪郭が欠け落ちて、粒子へと分解する。その穴だらけになった響きの向こうに、足音や自動車の走行音が透かし見える(そしてその逆もまた)。かそけき物音や微弱な電子音による演奏が、注視を求めることにより耳の視界を独占し、空間を占有してしまうのと比べてみること。 |

|||

|

10 Toshimaru Nakamura / Egrets (Samadhisound sound cd ss017) Toshimaru Nakamura (no-input mixing board, electric guitar), Tetsuzi Akiyama (acoustic guitar), Arve Henriksen (trumpet) デヴィッド・シルヴィアンのレーベルからリリースされた、このソロ名義作品における中村としまるの演奏は、いつもの音に対する厳しい禁欲/抑制を離れ、楽園的な華やかさに至ることを恐れていない(冒頭の極彩色のオーロラを思わせる音のたなびきを聴いてみよ)。かねてから彼の演奏にいい意味での「ポップ」な資質を聴き取っていた者としては、「我が意を得たり」と思わずにはいられない。秋山との絡みも雨の日の午後にも似た叙情性をたたえている。 |

|||

|

11 Rohdri Davies, Lee Patterson, David Toop / Wunderkammern (another timbre at36) Rohdri Davies (harp, ebows, electronics, preparations), Lee Patterson (amplified devices, field recordings, etc), David Toop (laptop, steel guitar, flutes, percussive devices) 今回 another timbre から何と4作品も選んでいるが、実は

Chris Burn, Magda Mayas, John Tilbury の作品(いずれも「ピアノ・シリーズ」)も素晴らしく、他とのバランスを考慮して4作品に絞ったというのが真相である。本作と

17 はジョン・ケージ「サイレンス」出版50周年を記念した「沈黙とその後」のシリーズからで、前掲の

01, 02

で顕著だった息の手触りは影を潜め、代わりに手元を照らすちっぽけな物音の質感とスペーシーなドローンや脈動の対比が、増幅された物音の「かげ」を通じて結び合わされていく。表現主義時代の無声映画にも似た夢の論理による連結/展開は、かつてのジム・オルークを思わせる。 |

|||

|

12 Michael Moser / Resonant Cuts (Edition RZ rz 10018-19) Burkhard Beins (percussion), Martin Brandlmayr (percussion), Werner Dafeldecker (double bass), Axel Dorner (trumpet), Theo Nabicht (contrabass clarinet), Wolfgang Musil (sound direction, softwar development) 高いヴォールト天井と放射状の空間配置が幾何学的な都市計画図のようにも、あるいは礼拝堂の地下に潜む迷宮のようにも見える、レンガ造りの小貯水池の空間で行われたコンサートとサウンド・インスタレーションの記録(写真や図面とともに収められている)。コンサートとリハーサルの録音を素材とした後者が圧倒的に素晴らしい。吊り下げられた巨大なガラス板や金属板に取り付けられたスピーカーから放出される音響は、この古く重厚な空間が秘めている力を、その振動とともに解き放つかのようだ。 |

|||

|

13 Max Eastley / Installation Recordings(1973-2008) (Paradigm Discs PD26) Max Eastley (sound installations) ヴイジュアル・アーティストから創作楽器の作成・演奏やサウンド・インスタレーションへ向かった彼は、David Toop の古くからの盟友でもある。玉石混交(明らかに「石」が多い)のサウンド・アート界にあって、この出音の良さは特筆もの。何より設えられたオブジェがただ鳴るのではなく、「空間が鳴り響く」様が素晴らしい。それゆえインスタレーションが切り替わると、空間をワープしたような錯覚にとらわれる。 |

|||

|

14 Gilles Aubry, Stephane Montavon / les ecoutis le caire (Gruenrekorder gruen061) Gilles Aubry (audio), Stephane Montavon (text) カイロ滞在中に様々な場所で録音された環境音素材を編集/加工した音響作品に、同じくカイロの印象を綴った仏語によるテクストが付される。「間接的聴取」の考え方に基づき、いずれも「閉ざされた室内」で録音された環境音は、分厚いもやの向こう側からしみこんでくるように感じられ、輪郭の明瞭さを欠いたまま、おぼろげに浮かび上がる。それゆえ聴き手はそれらの音像に耳の焦点を合わせることができず、むしろつかみどころのない暗騒音と向かい合いながら、交通ノイズや子どもの声が対象化の網の目をすり抜けて、「内部」へと入り込むに任せるほかはない。自分を取り巻く空間に対し、視覚的なパースペクティヴを結び得ないことが、こんなにも無防備に、これらの音に直接さらされることになるとは思わなかった。本当に稀有な「異次元」の作品体験であり、日常において「耳の枠」が意識化せずに排除している音たちを、束の間浮かび上がらせたと考えることも可能かもしれない。 |

|||

|

15 Yui Onodera, Celer / Generic City (Two Acorns 2A01) Yui Onodera (environment sound, electronics, guitar, violin, piano, musical box), Danielle Baquet-Long & Will Long (mixing board, cello, violin, piano, environment sound, theremin, electronics, ocarina) 水音を精緻にプロセッシングして、物語的な情景喚起力に頼ることなく、鋭敏な皮膚感覚と明澄な幾何学的強度に満ちたコンクレート作品『suisei』をつくりあげた yui onodera が、柔らかな陽射しに満ちた天国的ドローンをつくりあげる

Celer との共同作業によって生み出したのは、両者のこれまでの作風を離れた都市の音風景のモザイク。レム・コールハース「ジェネリック・シティ」に触発され、都市の生成を見詰める眼差しは、路地裏をさまよい、日常を切り取ったスナップショットを、絶妙な距離感のうちに浮遊させるものとなった。 |

|||

|

16 Tony Conrad, C.Spencer Yeh, Michael F.Duch / Musculus Trapezius (Pica Disk pica013) Tony Conrad (harpsichord, violin), C.Spencer Yeh (piano, violin), Michael F.Duch (doublebass) かつてはジョン・ケイルとともにラモンテ・ヤングの下で活動していたトニー・コンラッドの新作。あえて「アーリー・ミニマル・ミュージック」を標榜する彼は、「その後のミニマル・ミュージック」のパターン化された構築に異を唱え、混沌たる響きをぶつけ合わせ、野生の倍音を爆発させる。ここではいつもの弦の交錯がもたらす厚みのある豊饒さに代わって、凍てつくような厳しさが耳をしたたかに打ちのめす。凍りついたピアノのトレモロが彼方で響き、眼前で引き絞られる弦が断末魔の叫びをあげる。チベット仏教の祭儀にも似た音響の残酷演劇。 |

|||

|

17 John Cage / Four 4 (another timbre at34) Simon Allen (percussion), Chris Burn (percussion), Lee Patterson (percussion), Mark Wastell (percussion) 冒頭45秒以上の無音状態を経て、ようやく音が立ち上がる。その後も音の出は間歇的ではあるが、決して

Wandelweisser 楽派のように「出し惜しみ」するわけではない。後期ケージの作品群によく見られるように、ここでも楽器の種類やそれらが生み出すべきサウンドは作曲により指定されておらず、ただそれが起こるべき「場所」が設定されているだけだ(ただし時間は伸び縮みする)。彼らが選んだのは重くメタリックなドローンやガムランを思わせる透き通ったアンサンブル等、硬質な強度をたたえた魅力的なサウンドであり、それらが間を置いて、まるで影絵のように浮かんでは消えていく。 |

|||

|

18 Kassel Jaeger / Aerae (senufo editions #five) Kassel Jaeger (positive organ, koto, rebab, coupigny modular synth) 箏やラバーブの弦を責め苛んで得た金属質の軋みをプロセッシングし、枯山水の置石のように精密に配置して出来上がった音響空間は、通常の電子音楽など及びもつかない、真綿のように繊細な手触りと深くしめやかな奥行きを有している。作曲者自身は「庭園の秩序を破壊する雑草」をイメージしているようなのに、私が庭園を思い浮かべてしまうのは、「庭」に対する文化的認識の違いなのだろう。 |

|||

|

19 Osvaldo Coluccino / Gemina (due punte edizioni) violin, viola, cello, piano, flute, flute contralto, clarinet , tenor sax, trombone, guitar, electronics another timbre のウェブ・ページには、他レーベルのオススメ作品コーナーがあるのだが、そこで知った1枚。様々な楽器の組み合わせによる優美なデュオを集めた作曲作品集だが、沈黙をさしはさみつつ、緩やかな足取りで進められる演奏は、選び抜かれた少ない音により張り詰めた静寂と切り結ぶ高い強度を、最後まで失わない。それゆえ連作組曲のように感じられる。なお、終曲のエレクトロニクスは作曲者

Osvaldo Coluccino 自身による演奏(そこだけが不思議に騒々しい)。 |

|||

|

20 Nicolas Berliner / Strings Line (Cronica 053-2010) Pierre-Yves Martel (viola da gamba), Chris Bartos (violin) Gilles Aubry の作品「Berlin Backyards」を探していて、このポルトガルのレーベルにたどりついた。エレクトロニカを発展させた美麗ドローン作品が多い中で、生の弦の倍音(整除されぬ野生を残した中世音楽的な響き)がたちこめ、張り裂ける本作は異色と言えるだろう(その増殖/繁茂の只中に射通すように電子音が放たれるのだが)。壮麗な交響が崩壊した後の廃墟で、覆い茂る植物群の間に張り渡された弦の残骸が、吹きすさぶ風に揺すられてたてるつぶやきの群れ。 |

|||

|

21 Talons' / Lost Time (Powershovel Audio PSA-038) Talon & others もともと Kath Bloom の作品集を出していることで知った国内の自主レーベル。トイカメラの企画販売や写真展の制作からスタートしただけあって、「ジャケット写真をミュージシャン自身が撮影すること」というユニークなルールを作品制作に課している。本作は米国のSSWによる作品集で彼自身の撮影によるフォトブック付き。曲も声もギターも良いのに加え、「フィールドレコーディング」というほど振りかぶらずに、ちょっと周囲の音が入り込むあたりに、映画作品の中で映写されるホーム8ミリを眺めているような、何とも言えない不思議な、移ろい漂うような広がりが感じられる。孤独な繊細さの香る写真もまた似つかわしい。 |

|||

|

22 Smacksoft / Mana Wind (Mirrorball Music MBMC0193) Whang Bo Ryung (vocal, guitar), Jung Hyun Seo (bass), Park Jin Sun (keyboard), Seo Jin Sil (drum), Yoon Sung Hoon (guitar), Nick Bllis (guitar) 昨年の「ユリシーズ」に続く選盤。アート系韓国ロック。イルカがパンク化したような容貌の女性SSWである

Whang Bo Ryung(ハン・ボリョン)のグループ。思いつめた暗くメランコリックなサウンドが、しかし熱く冷ややかな構築とソリッドなドライヴを失わず、高い叙情性を獲得している。音がどこか虚空に吸い込まれてしまうような「こわれやすさ/傷つきやすさ」もまたかえがえのない魅力。メンバーのファッション/ルックスがてんでバラバラなのも、型にはまらず、かえっていいかも。 |

|||

|

23 Mysterious Curtain / Mysterious Curtain (Mirrorball Music MBMC00169) Mysterious Curtain (vocal, guitar, keyboard) & others ソウルは弘益大学そばのアートビル「サンサンマダン」で毎年開催されるマイナー・レーベル・フェアで見つけた女性SSWの作品。癖のない透明な声と少し突き放した歌い方が、広がりのある曲想とよく合っていて、とても耳触りがよく聴きやすい。だが注意深い耳は、ゆったりと歩む声の足取りの確かさ、その「体幹」の揺るぎなさに気付くだろう。部屋の空気をしっかりと押して、ぶれることなく進む息の手触りの柔らかさが、風にそよぐ木漏れ日のような、まぶしさのないきらめきを可能にしているのだ。youtube にも幾つかアップされているのでぜひ(mystery curtain で検索すること)。 |

|||

|

24 Miko / Chandelier (Someone Good RMSG10) Rie Mitsutake (written, recorded, mixed, drawing) 光武理絵によるソロユニットの2作目。彼女のHP(■)を見ると、「幼いころよりピアノやギターに触れ、バンド活動を経て、2000年頃から宅録のようなものを始める」とある。歌はほとんど響きと化して、雨が土に滲みこむようにサウンドに溶け込んでいるから、SSWの進化形というよりも、音楽/音響作家のアプローチとして自らの声がフィーチャーされているということだろう。ミニマルなループの重ね合わせに自己完結(それってありがち)してしまわず、風がそよぎ、雲が流れていくような、隙間のある構築とゆったりとした「流れ」の感覚をしっかりとつかまえて、ちゃんと呼吸しているところが素晴らしい。 |

|||

|

25 Al Andaluz Project / Al-Maraya (Galileo GMC039) Mara Aranda (vocal), Iman Kandoussi (vocal), Sigrid Hausen (vocal, recorder), Aziz Samsaoui (quanun, violin, ud), Juan Manuel Rubio Moral (santur, ud, saz), Ernst Schwindl (hurdy gurdy, harmonium, portative organ), Jota Martinez (hurdy gurdy, citern), Michael Popp (vocal, ud, saz, tar, fidel, percussion), Sascha Gotowtschikow (percussion) スペインのラディカル・トラッドの雄 L'Ham de Foc とドイツの中世音楽グループ

Estampie の合体プロジェクトの第3作。思いのほかリズムがスタティックだった第1〜2作が嘘のようにドライヴしている。メンバーを見ると

Mara を残して L'Ham de Foc 組が抜けており、眼にも絢な金糸銀糸のきらめく細かな刺繍を思わせた彼らのアンサンブルとは一線を画した、荒削りで厚みのある演奏が、情熱的なヴォーカルをあざといまでに煽りまくる。ある意味、派手目の化粧でコマーシャルになったのだが、ここまでやってくれれば文句はない。 |

|||

|

26 Alvin Curran / Solo Works: The '70s (New World 80713-2) Musica Elettronica Viva への参加で知られる彼が70年代に制作した、もはや入手困難な4LP「Canti e Vedute del Giardino Magnetico」、「Fioli Chiari Fiori Oscuri」、「Canti Illuminati」、「The Works」を収録した3CD。香を焚きしめるようにくゆらされる電子音とヴォイスの柔らかなうねり。ランダムに打ち鳴らされる大小のゴング類からたちのぼる倍音の揺らぎ。「遅れてきた瞑想者」といった風情の演奏は、遅れてきた分、真摯な探求とオリジナリティに満ちており、ここでエレクトロニクスは新たなサウンドを生み出す代わりに、身体と環境とを隔てる境界を少しゆるめるための身近なツールとして活用されている。 |

|||

|

27 T.R.Mahalingam / Mali:Essential Recordings of Carnatic Bamboo Flute, 1969-70 (EM EM1089DCD) 南インド古典音楽(カルナティック)の竹笛奏者マハリンガム(「魔法の笛吹き」by灰野敬二)の第1作と第2作のカップリング再発(2CD)。延々と中空に浮かんだまま地上へと降り立つことのない、天女の舞いのような夢幻楽園音楽が果てしなく続く。息の抵抗を味わうような揺らぎとともに太く淡く濃く細く紡がれていく音の流れは、明らかに手指の音楽である器楽の範疇になく、声に根差したものなのだが、その声に羽が生えたと言うべきだろうか。 |

|||

|

28 Eric La Casa / W2 (Herbal International Concrete Disc 1005-2) Eric La Casa (field recordings) もはや入手困難なコンピレーション等に収録した既発表作品を、タイトル通り「Water」と「Wind」に分けて編集した1枚。ほとんど変調をかけない生の音風景が眼前でみずみずしく炸裂する。だが、ただマイクロフォンを設置しただけで、この超高解像度の音響が得られるはずもなく、彼の透徹した耳の眼差しの強度をひしひしと感じずにはいられない。フィールドレコーディングとは音による風景画だと言うのなら、これは牧歌的なそれではなく、水滴の、風雨のルクレティウス/クセナキス的運動をとらえ感覚に焼き付けた、ターナー的な幻視の産物ととらえるべきだろう。 |

|||

|

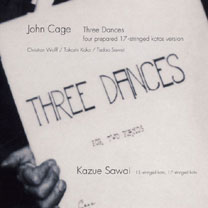

29 沢井一恵 / ジョン・ケージ:3つのダンス[プリペアド箏ヴァージョン] ((財)日本伝統文化振興財団 VZCG-736) 沢井一恵(箏,十七絃箏), 西陽子(十七絃箏), 栗林秀明(十七絃箏), 竹澤悦子(十七絃箏), 井上道義(指揮), 新日本フィルハーモニー かつて沢井一恵は、韓国の伽耶琴(カヤグム)との共演に際して「隣の国の同じ琴/箏の仲間といっても、こっちは爪ではじいて、あっちは弓で弾いて‥だし全然違う」と発言していたのを記憶している。その一方で、彼女とジョエル・レアンドルの共演を聴いていると、箏とコントラバスが共に木の枠に弦を張り渡した同種の祭具のように思えてくる。もともと打楽器アンサンブルの代用として考案されたピアノのプリペアドでは、弦の間に様々な「異物」を挿入することによる屈折/散乱が、加速度的に音の不揃いさを増殖させ、「ピアノ」という構築物を解体するに至る。対して、沢井が十七絃箏に施したプリペアドは、弦にテンションをかけながら弾くために本質的に音か不揃いな箏の非構築性を突き抜けて、「たわみ」をドライヴに、散乱を放射へと変じながら、あり得ない原像(古代大陸のような)に向け、楽器の本質を突き詰めていく。 |

|||

|

30 Derek Bailey / More 74 Solo Guitar Improvisations (Incus CD60) Derek Bailey (stereo electric guitar, 19-string (approx) acoustic guitar, voice) 1974年に録音された発掘音源。「Solo Guitar Volume 1」(1971年)から「Improvisation」(1975年)に至る時期は、彼の語法が試行錯誤を経て確立されていく期間であり、演奏の輝きにもやはり格別のものがある。共演経験もある

Alex Ward がライナーノーツ(彼の作品との出会いの思い出から始まり、彼の演奏の描写/分析に至る力作)で指摘しているように、速度/密度が極めて高く、切断による飛躍と偏差/散乱に満ちた演奏を聴くことができる。 |