|

|

|

Frank Ocean -

Channel Orange 去年一番聴いたアルバム。一応R&Bということになってるけれど、いまどきのインディSSWの作品のようにも聴ける。美しい夕焼けには色んな呼び名があろうけれど、「フランク・オーシャン・サンセット」とでも呼ぶべき夕焼けがあることを、このアルバム以降、ぼくらは知ることになる。痛切に切ないオレンジ色の空の言いである。 |

|||

|

Lianne La Havas - Is

Your Love Big Enough コリーヌ・ベイリー・レイのフォロワーでしょというのはたしかに間違いじゃない。歌だけ聴けば。ダイナミックな歌声は、もちろんいい。けれども本作の聴きどころは本当は彼女が演奏するセミアコのギターにある。弦がさながら彼女の心そのものであるかのように震える。琴線という言葉の意を、その音色に想う。 |

|||

|

Theo Bleckmann -

Hello Earth! Songs of Kate Bush やろうと思っても誰もできなかったのか、そもそも誰もやろうと思わなかったのか。アルバム1枚全部ケイト・ブッシュ。惨敗必至の賭けにテオ・ブレックマンは余裕で勝利。丁寧に丁寧に一曲一曲を磨き上げ、おそらくつくった本人でさえ気づかぬ歌の襞をあぶりだす。本作を聴いて、本家を聴く。で、また本作を聴く。それを何度繰り返したことか。 |

|||

|

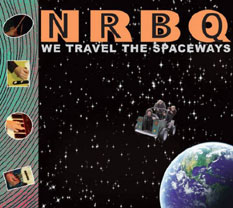

NRBQ - We Travel The

Spaceways ロックとジャズのはざまで最も過小評価されているピアニスト、テリー・アダムズ率いる新生NRBQ。テリー以外のメンバー全員が刷新されたものの、大方の不安をよそに演奏はかつてないほど快調。ソーンヒルの「Snowfall」からモンクの「Bye Ya」といったジャズナンバーもこの人の手にかかれば至高のダンスチューンだ。R&Rとジャズがこんなに近いことを、なんでジャズはもっと素直に認めてこなかったのだろう? |

|||

|

Nico Muhly - Drones 2012年の終盤は完全にニコ・ミューリー祭りだった。現代音楽より出でてシガーロスからグリズリーベア、アッシャーまでをも串刺しにする天才作曲家は、ピッチフォーク世代の「テキスチャー」を音に変換することにかけて追随を許さぬ手腕を発揮する。コラール作品も、弦楽作品も、エレクトロニカピースも、どれを聴いても「今」の匂いがする。どんな時間に、どんな場所にいても、ニコ・ミューリーは偏在する。 |

|||

|

Moskus - Salmesykkel 2012年の最大の発見のひとつはノルウェーのジャズレーベル「Hubro」だった。かのクリスチャン・ヴァルムルーがお薦めしてくれたレーベルはジャンルがもはや無効化した後の「耳をそばだてる感覚」にのみフォーカスした"ジャズ"レーベルだ。定型化を拒む名付けえぬ演奏の触感に、ぼくらはただ耳をそばだてればいい。ピアノトリオ

Moskus

のほっこりしつつもとらえどころのない演奏に新世代到来の予感。 |

|||

|

Drive - OST 2012年日本公開のカルト名画「ドライブ」はサウンドトラックが抜群にカッコいい映画だった。手がけたのはクリフ・マルティネス。無機質なビートを延々と紡ぎながらも、手の込んだ深みのある音色のなかにひそやかに抒情性を宿らせる。極度に劇画化された古風な人情譚にミニマルなエレクトロニカを添い合わせる見事な職人技。 |

|||

|

Miles Okazaki -

Figurations 何がいいんだかはよくわからない。うねうねうねうねと辻褄のあってるのかあってないのかわからないフレーズを紡ぎだして聴くものをどこかへと連れだしてくれるのかと思いきや、気づいたら元の場所に戻っていたとでも言うような。それでも重宝して出張中の飛行機などでよく聴いたのはその催眠性と無重力感が飛行中にうってつけだからだ。つまりはよく寝れる。いや、いい意味で。 |

|||

|

Doug Aitken - Song 1 2012年に一番インパクトがあった音楽体験は、実はふたつの映像作品だった。ひとつはワシントンDCの美術館を舞台にした大規模映像インスタレーション。建物が巨大なジュークボックスと化して歌を歌いだす。聴く人がいようがいまいがその建物は歌う。それがなぜにこうまでも切ないのか。 ■ |

|||

|

Amon Tobin - Isam

Live DVD プロジェクションマッピングの現状における最高傑作とも呼べる本作は、音楽とヴィジュアルの複合体験にまったく新しいジャンルを築き上げた。何度見てもため息が出るデジタル映像はこれがはじめてだ。 ■

|

|||