|

|

|

||||

|

||||

|

1. Mary Halvorson Trio Ghost Loop (ForTune Records 0010 010) Mary Halvorson - electric guitar; John Hébert - double bass; Ches Smith - drums. recorded live at Chorzowskie Centrum Kultury, jaZZ & beyond Festival, Poland on September 27, 2012. 以前からプレイヤーとしてのメアリー・ハルヴァーソンには注目してきたが、ことリーダー作となると無条件に推せるものが見当たらなかったのも事実。自己名義としては既に4作リリースされているが、うち3作が管入り編成で、作曲や編曲にフォーカスしている印象が強かった。最近作の『Illusionary Sea』(Firehouse 12 Records)では4管アンサンブルでのカラフルなサウンドづくりに成功しており、そうした志向はこれで一区切り付いたと考えたのかもしれない。 |

|||

|

2. RJ Miller Ronald's Rhythm (Loyal Label LLCD 012) RJ Miller - drums, keyboards, analog synthesizers; Adam Chilenski - electric bass; Pete Rende - analog synthesizers (2, 5, 7), organ (4); Leo Genovese - accordion (3); Liz Kozak - piano (3), analog synthesizers (7). ©2013 RJ ミラーは、2012年12月にアーロン・パークス・トリオの一員として来日しているものの、ジェレミー・ユーディーンやホルヘ・ロッシー以外に目立った録音が存在しないため、日本での知名度は無いに等しい。私自身にしても、ビル・マクヘンリーのトリオで聴いたことがあり(■)、近年では菊地雅章がリハーサルを重ねていたという話を耳にしていた程度。洗練された演奏技術を持つ多くのドラマーの中では、一風変わった土着的なリズム感が印象に残っている。 |

|||

|

3. Kris Davis Massive Threads (Thirsty Ear The Blue Series THI 57208.2) Kris Davis - piano. recorded at Tedesco Studios, NJ on October 21, 2012. クリス・デイヴィスに関しては、近年の生演奏に接して注目度合いは高まっていたものの、残念ながら録音物としては決定打が見当たらない状態が続いていた。ところが2013年は、『Capricorn

Climber』(Clean Feed Records)のテナーとヴィオラをフロントに据えた特異なアンサンブルと差配ぶりで見事に「化けた」上に、ソロ・ピアノの本作をぶつけてきた。 |

|||

|

4. Matt Mitchell Fiction (Pi Recordings PI 50) Matt Mitchell - piano; Ches Smith - drums, percussion, vibraphone. recorded at The Loove, Brooklyn on December 17-18, 2012. マット・ミッチェルは、今どきには珍しい遅咲きのピアニスト。しがないカクテル・ピアニストとして糊口を凌いでいたところ、30歳を過ぎてティム・バーンに見出されたことからNYシーンで頭角を現すこととなった。今では、比較的ストレートアヘッドなデイヴ・ダグラスからジョン・ホレンベック、ダリウス・ジョーンズに至るまで幅広いミュージシャンから引く手数多となっている。 |

|||

|

5. Ryosuke Hashizume Group Visible/Invisible (Apollo Sounds APLS 1304) 橋爪亮督 - tenor saxophone, loops; 佐藤浩一 - piano; 市野元彦 - electric guitar, effects; 織原良次 - fretless electric bass, loops; 橋本 学 - drums, percussion. recorded live at Pit Inn, Shinjuku on April 20 & November 30, 2012. 昨年も『Acoustic Fluid』

(tactilesound records / Disk Union)

を選出した橋爪亮督グループ。4枚目にして初のライヴ盤は、スタジオ録音では聴けない奔放なインタープレイが秀逸。橋爪の楽曲は息の長い旋律と複雑な構成で、1コーラスが長いものが多い。その結果として、スタジオ録音ではパート毎のアドリブが1コーラスずつ程度になってしまいがちで、じっくり即興を展開する余裕が不足気味なのが物足りない印象に繋がっていた。そうした制約のないライヴ録音では、従来の不満が払拭されているだけでなく、スタジオ録音にはなかったバンドの躍動的な側面にもスポット・ライトが当てられていて新鮮。 |

|||

|

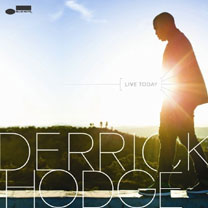

6. Derrick Hodge Live Today (Blue Note Records I6828922) Derrick Hodge - double bass, electric bass, fretless electric bass, keyboards, synthesizers, percussion, table beats, spoons and coffee cups (2), vocals (8), string arrangements (9, 10); Chris Dave - drums, percussion (1, 5, 6, 10, 11), table beats, spoons & coffee cups (2); James Poyser - keyboards (1, 11); Travis Sayles - synthesizers (1), keyboards (3), hammond B3 Organ (3, 6, 7, 13); Jahi Sundance - turn tables (1); Keyon Harrold: trumpet (1, 12), Bb trumpet, harmon mute trumpet, flugelhorns (4, 6); ; Marcus Strickland - tenor saxophone (1), soprano saxophone (6); Corey King - trombone (1); Robert Glasper - table beats, spoons and coffee cups (2), piano, choir pad, rhodes electric piano (5); Mark Colenburg - drums, percussion (3, 4, 7, 12); Aaron Parks - piano (6, 10), rhodes electric piano (6); Casey Benjamin - vocoder (8); Alan Hampton - vocals, acoustic guitar (9); The American String Quartet (9, 10): Martha Caplin - violin; Sophia Kessinger - violin; Sarah Adams - viola; Mark Shuman - cello. recorded at Brooklyn Recording Studios, Brooklyn. ©2013 デリック・ホッジは、まだまだ日本ではロバート・グラスパーのサイド・マン的な位置づけなのかもしれないが、プロデューサーとしての資質はリーダーを遙かを上回っていると思っている。随所でウェザー・リポートやパット・メスィーニーの薫りが鼻を掠めたり、単純なユニゾンのホーンズがレゲェ〜ダブを連想させたり、エレクトロニカやアンビエントの影響下にあるサウンドが背景で蠢いていたり、黒さからは程遠いフォーキーなヴォーカル・ナンバーやストリングスが中盤のクライマックスを支えていたり、といったように幅の広い多様な音楽性。教会で経験したコンテンポラリー・ゴスペルのバックグラウンドをストレートに表出するグラスパー等とは異なり、Erimaj を率いるジャマイア・ウィリアムズやより若い世代のクリス・バワーズと共に、人種やジャンルに拘泥しない広範な影響のミクスチュアを自然体のうちに提示する。 |

|||

|

7. Ben Allison The Stars Look Very Different Today (Sonic Camera Records SC 1301) Steve Cardenas - electric guitar; Brandon Seabrook - electric guitar, banjo, electronics; Ben Allison - double bass; Allison Miller - drums. recorded at The Bunker Studio, Brooklyn on January 21-22, 2013. ベン・アリソンは、日本では知名度が低いながらも一部でセロニアス・モンクと並び称される程の個性派ピアニスト=ハービー・ニコルズの曲しか演奏しないプロジェクトを主導したり、バンドにチェロやウード、コラといったジャズでは珍しい楽器を加えたりと一癖も二癖もあるベーシスト。従来は、ホーンをフロントに据えたバンドばかりだったが、本作ではツイン・ギターでカントリー・ロック志向を前面に打ち出してきた。 |

|||

|

8. Craig Taborn Trio Chants (ECM Records ECM 2326) Craig Taborn - piano; Thomas Morgan - double bass; Gerald Cleaver - drums. recorded at Avatar Studio, NYC in June 2012. 冒頭から如何にも楽しげな旋律が、あまりに快活で溌剌とした演奏で綴られていくので、ついつい耳が聴き流しモードにチューニングされてしまう。クリス・ポッター『The Sirens』(ECM

Records)では、少ない残響効果のお陰でクレイグ・テイボーン特有の強靭なタッチが実体感のあるリアルなサウンドで収録されていたのに対し、ここではECMらしい深い残響付加によってややソフトな音像に撓められてしまっていることも大きい。急速調からスロー・ナンバー、間を活かした哀し気なムード、ゆったり穏やかなテイストといった具合に曲想は様々に変化していくものの、集中力は拡散したまま時間が過ぎていく。 |

|||

|

9. Benoît Delbecq and Fred Hersch Double Trio Fun House (Songlines Recordings SGL 1600) Benoît Delbecq - piano; Fred Hersch - pianos; Jean-Jacques Avenel - double bass; Mark Helias - double bass; Steve Arguelles - drums, live electronics; Gerry Hemingway - drums. recorded at Studio Meudon, France on May 8-9, 2012. ブノワ・デルベクとフレッド・ハーシュ、おおよそ接点の無さそうな二人の共演作ということで意外に思ったものだが、その音楽から違和感はまったく感じられない。フランスとアメリカの2組のピアノ・トリオは、ステレオの左右に分かれて定位させられているものの、両者の演奏は互いに融け合って、その形を変え続ける一つの流動体となる。 |

|||

|

10. The Claudia Quintet September (Cuneiform Records Rune 377) Chris Speed - clarinet, tenor saxophone; Matt Moran - vibraphone; Red Wierenga - accordion; Drew Gress double bass (1, 4, 7-10); Chris Tordini - double bass (2, 3, 5, 6); John Hollenbeck - drums, percussion. recorded at Brooklyn Recording, Brooklyn on April 21-22 and May 28-29, 2013. 通算7作目。前2作、『Royal

Toast』『What is the

Beautiful?』(Cuneiform

Records)ではゲストを迎えたり、ケネス・パッチェンの生誕100周年企画だったりしたので、バンド単体での作品は久しぶり。特に新機軸がある訳ではないものの、アコーディオンがテッド・リーチマンからレッド・ウィーレンガに交代したり、4曲でクリス・トルディーニがベースを弾いていたりと、若干のメンバー変更が音楽にも微妙な変化をもたらしている。 |

|||

|

extra. Aya Nishina にしな

あやは、ピアニスト、エレクトロニクス奏者として坂本龍一との共演歴もある、仙台生まれ、NY在住の作曲家。「共感覚」の持ち主で、視覚作品にインスパイアされた曲が多いという。ベッカ・スティーヴンス、グレチェン・パラートー、サラ・セルパ、ジェン・シューといったジャズ〜即興の分野で馴染みのある名前が並んでいたので聴いてみる気になった。個性的なヴォーカリストを配しながら、あくまで声は音響素材としたコンポジション。曲想も多様で、記憶の底に隠れていたありとあらゆる女声の曲が次から次へと召喚されては消えていく。作品の根拠と目指すところが個人(の表現)には帰着しないような、雲のように掴み難く、肉体性や実体感が希薄でありながら、私たちを含み、取り巻く空間的・時間的な広がり、のような何かを感じさせる不思議な音像。 |

|||