ジャズ喫茶には“ケルンお断わり”の札が出る始末だった「ケルン・コンサート」。ケルンと同時代に遭遇できた人は不幸なまでに幸福だった。人間にこれほど美しいものが創れることに対して、自殺を企てた若者もいた。天国への階段を上りゆく過程と天国に辿り着いた情景を語ってくれた友人のためにこの作品は割愛しました。

さて、作家論としては書き尽くされたかの感があるキース。かつて小野好恵氏が指摘したアメリカン・カルテット解消時における「キースは夭折の時期を逸したことをハッキリと意識したにちがいない」というのは、まさにキースをたどる上で的を得ている。とはいえキースは現在進行形のミュージシャンであり、いずれにせよキースの偉大さは、彼のモチーフ、フォーマットを辿れば、現代の音楽すべてを俯瞰し得るほどの内容を持っているという点ではないだろうか。キースのミーハーによる選びぬかれた10枚を愚かなまでに切実に紹介してみたい。

サムホエア・ビフォー / キース・ジャレット・トリオ

Somewhere Before / Keith Jarrett

①マイ・バック・ペイジ ②プリティ・バラッド ③ムーヴィング・スーン ④サムホエア・ビフォー ⑤ニュー・ラグ ⑥モーメント・フォー・ティアーズ ⑦パウツ・オーヴァー ⑧君に捧ぐ ⑨オールド・ラグ

●キース・ジャレット(p) チャーリー・ヘイデン(b) ポール・モチアン(ds)

●1968年10月30日、31日録音

●ワーナー・パイオニア(Vortex) P-7529

シンプルで極上の愉しみを満喫させてくれる味わい深い座右の名盤。

キースは、チャールス・ロイド楽団に在団中に、ロイドのマネージャーであったジョージ・アバキャン氏に見出され初めて自己のトリオを持った(67年)。このトリオは後にアメリカン・カルテットへと繋ってゆくのだが、この頃はまだソロもやっておらず新鋭の小さなトリオ城主にすぎなかったわけだ。しかも何でも申し分なく弾きこなす、ジャズピアノ史を万華鏡のように披露してしまうこのピアニストはちょっと小生意気にも思えただろう。しかし、キースの多面性はそのリリカルさ、フォーク気質、フリー的感覚それぞれがこのアルバムの中にもうすでにしっかりとした萌芽をみせているのに気づく。このアルバムはシンプルでいて豊潤な極上の愉しみを満喫させるナンバーに満ちている。<プリティ・バラッド> <サムホエア・ビフォー> <君に捧ぐ> など、ジャケット(これはスグレ物!)にぴったりの曲が並ぶ。特筆すべきは①のボブ・ディラン作<マイ・バック・ペイジ>で、キースが他人の曲をやるのはきわめて珍しくスタンダーズ結成までは強いていえばグルジェフの作品集を出したくらいのもので、このニュー・フォークの曲を単純な演奏でありながら、これが実に味わい深いものとなっている。しばらくはじっと目を細めてしみじみとしているしかないほどで、これが当り曲となった。このレコードこそは、コーティングしてあるツヤツヤのジャケットのものを購入すべきで、眺めても頬をすり寄せても座右に置いておくべきレコードだと思える。ラストのプレイオフ・テーマのラグ・タイム(!)も必聴!

フェイシング・ユー / キース・ジャレット

Facing You / Keith Jarrett

①イン・フロント ②リトゥーリア ③ラレーヌ ④マイ・レイディ、マイ・チャイルド ⑤ランドスケイプ・フォー・フューチャー・アース ⑥スターブライト ⑦ヴァパリア ⑧センブレンス

●キース・ジャレット(p)

●1971年11月10日オスロで録音

●ポリドール(ECM) 28MJ-3512 / CD J33J20070

キース初めてのソロ・アルバムにしてソロ・ブームの火付け役

このアルバムはキースの初めてのピアノ・ソロなのであるが、単に記念碑的作品であるばかりでなく、時、産声を上げたばかりのECMレーベルから始まったチック・コリア、ポール・ブレイ、ダラー・ブランドらの一連の名作とともにピアノ・ソロ・ブームを起こした作品である。キース・ジャレット、26歳、すでにチャールス・ロイド楽団、自己のトリオ、加えてチック・コリアとともに帝王マイルス・グループに在団するという若くして“すべての栄光”を得てしまったかのジャズピアニスト。その彼がどのような心境であったかは知りようがないが、この初めての自己の表出はショックに近いものであったしそこにはレノンの「ジョンの魂」に似たオマージュを読み取ることが可能だ。堰を切ったように始まる①の<イン・フロント>には今、目覚め生を始めたかのようなみずみずしい感覚をおぼえる。また一番人気曲<リトゥーリア>はもの哀しいムードの幻想的な曲で、あたかも暗闇の中で美のひらめくさまを見る思いがする。未分化でありながらミュージシャンが真にエネルギッシュに頂点へのぼりゆく一期一会の瞬間を捉えた貴重な記録である。「ラスト・ソロ」(今のところ)〔ビデオ〕のアンコール<虹の彼方に> <ブレーメン・アンコール>を聴くたびに<イン・フロント>の出だしが想い起こされるというのは私だけだろうか。従来の盤ではB面の内側の溝がビリついてかなりバランスが悪かったのだが、再発ポリドール重量盤ではまったく改善されたことをつけ加えておく。

ソロ・コンサート / キース・ジャレット

Solo Concerts / Keith Jarrett

[Dics I]

①ブレーメン・コンサート;パートI ②同;パートIIa

[Disc II]

③同;パートIIb ④ローザンヌ・コンサート;パートIa

[Disc III]

⑤同;パートIb ⑥同;パートIIa ⑦同;パートIIb

●キース・ジャレット(p)

●①~③1973年7月12日/④~⑦1973年3月20日録音

●ポリドール(ECM) 50MJ-3445-47

各国で数々の賞を得た3枚組ソロ・アルバムはまさに一編のドラマ

73年のブレーメンとローザンヌのコンサートを収めた3枚組。当時ダウンビート誌の「彼はジャズ・ピアニストでなく、クラシックが数百年の昔に失ってしまったクラシックの世界の純即興芸術を復活させるために現れたミュージシャンである」は正鵠を得ている。本作はジャズで世界各国8個の賞を獲得した作品でもある。だが、1枚目A面にあたる<ブレーメン・パート I>は高音部で和音を押えるほかただ指を走らせているだけの冗長な演奏でここから聴き始めたジャズ・ファンのキース嫌いはうなずける。<パート IIa>前半もまた創造の歓びの曖昧な退屈な要素がつづき“早送り”の誘惑に駆られ、この都市の因循姑息さのせいにしたくもなる。だが<IIa>の後半が朴訥に美を語り始めると、かの鍵谷幸信氏の「5回は集中すること」という言いつけ通りの極上ジャズが姿を現わす。<IIb>に入るや天上へ駆け上がるかの躍動美は延髄の神経系を洗い揺さぶられるが如くなのである。そして絶品<ブレーメン・アンコール>が決まる。つづく<ローザンヌ>、これがまたハッとするように美しい。<Ia>は憧憬溢れる子守唄で、まぶしい世界だ。<Ib>は彼方から理想が美をまとって力強い到来を示し幕を閉じる。<IIa>は見事なピアノを叩くパーカッション、弦をはじくハープ音、そして賛美歌を垣間みせ異様な興奮を駆き立てる。その後、不協和音をテイラー展開させ<IIb>の最後の天上の楽園でキースは美神ミューズへの変身を実現させたかのように22分半にわたる実に巧みなドラマを演出し尽くすのである。

生と死の幻想 / キース・ジャレット

Death And The Flower / Keith Jarrett

①生と死の幻想 ②祈り ③グレイト・バード

●キース・ジャレット(p, ss) デューイ・レッドマン(ts) チャーリー・ヘイデン(b) ポール・モチアン(ds) ギレルミ・フランコ(per)

●1974年10月録音

●Impulse AS-9301

高度に呪術的で幻惑的な音を完成させたアメリカン・カルテット

71年から76年にわたるキース・ジャレットがデューイ・レッドマン、チャーリー・ヘイデン、ポール・モチアンと組んだアメリカン・カルテットは、本当にものすごいグループだったとしか言いようがない。70年代屈指のたとえばウェザー・リポート、リターン・トゥ・フォーエバー、マイルス・デイビス・グループやマッコイ・タイナー・グループなどと並んで評価せられるべき存在であったのだ。71年末に、自己のトリオにデューイ・レッドマンのサックスを加え当初は波乱含みのスタートであったものの、73年頃から「フォート・ヤウー」「宝島」と傑作を生み出し、74年本作「生と死の幻想」へ至る。この作品の前には「ビロンギング」の成功があり、その成果が本作へ影響を及ぼしたことも推定でき、とりわけキース・ジャレットの音楽的宿命であるみずみずしく輝く生と深遠で原初的な死の二つのイメージがこのユニットにおいて見事な統一を示したのが最大の成果である。彼らの高度に呪術的で幻惑的な音楽は、本作で完成をみる。深く豊潤なイメージのレッドマンとキースの神秘主義性とが生々しいロマンティシズムを感じさせる。ジャケット内のキース自作の詩「ぼくらは自分たちの生のあらゆる永遠の瞬間は、生まれつつあると同時に死につつあるのだ」は象徴的だ。彼らはその後、グループの頂点ともいうべき氷塊と熱湯が同居するが如くのツラくなるほど美しい「残氓」「心の瞳」を録音し、至高点において突如(鮮やかなほどに)解散している。

ブルー・モーメント / キース・ジャレット

Arbour Zena / Keith Jarrett

①ルーンズ ②ソララ・マーチ ③ミラーズ

●キース・ジャレット(p) ヤン・ガルバレク(ts, ss) チャーリー・ヘイデン(b) ムラーデン・グテシャ指揮ストリングス・オーケストラ

●1975年10月 西ドイツで録音

●ポリドール(ECM) 28MJ-3503 / CD J33J-20065

クラシック系作品の原点ともいうべき実験作で彼の初期名盤

本作はECMキースの実験性に満ちたクラシック路線の初期を代表する名盤であり、キースのこの計算し尽くされた作曲(コンポジション)の勝利である。オーケストラに加え、ヤン・ガルバレク、チャーリー ・ヘイデン(後にこの2人はエグベルト・ジスモンチと「マジコ」をECMにもたらしている)そしてキースという編成。本作を聴かずとも、どのような音楽が展開されたか期待に満ちた予測は容易ではなかろうか。オケをバックに歌い上げるガルバレク、ハイライト・フレーズ専念のキース、そしてかつてのコルトレーン・カルテットの一時期をも連想させるヘイデンの呪力。①のふっと舞い上がるようなゆらぐオケの響きが全体を統一する。②の<ソララ・マーチ>では徐々に静かに感動を編み上げてゆき、決定打通称<荒城の月>テーマで曲は転機を迎え、キースの胸のすくようなフレーズで“ただひたすら終らぬことを願う”至福の音空間を実現する。ゴスペル調に乗りまくって止まらなくなるあの感動だ。B面を費やす<ミラーズ>は少年時代の心を映す鏡だ。映画の中でみた青空のように、遠く色褪せて懐かしい子供の頃にみた青空が語りかけてくる。あたかも「おまえが生まれたことは正しかったのだよ」と告げられるようだ。この種の感慨は映画『風の谷のナウシカ』をみた時にもあった。オケとピアノに乗って力強く行進するガルバレク(若い!)というのはちょっと他に例がない。最近もキースは自作のクラシック作品に意欲的だが、すべての原点がここにある。

ステアケイス / キース・ジャレット

Staircase / Keith Jarrett

[Disc I]

①ステアケイス;パート1 ②同;パート2 ③同;パート3 ④砂どけい;パート1 ⑤同;パート2

[Disc II]

⑥日どけい;パート1 ⑦同;パート2 ⑧同;パート3 ⑨砂;パート1 ⑩同;パート2 ⑪同;パート3

●キース・ジャレット(p)

●1976年5月パリで録音

●ポリドール(ECM) 38MJ-3299-3300 / CD J58J-20088-9

他のどの作品にもみられない清冽な音の配列はひたすら幻惑的

本作はキースのアメリカン・カルテットがもうこれ以上進めない“最高状態”、つまり自然消滅へと直前にあったキースが76年5月、パリで映画音楽の仕事をしている最中、突如創作意欲に駆られ、スタジオに飛び込んで作ってしまったというソロアルバムである。それまでは「ソロはもうやらない」と宣言していたキースがである。そのような事情からさまざまな憶測をしてしまいそうになるが、ここにあるのは<ステアケース> <アワーグラス> <サンダイアル> <サンド>と題された4つの組曲だけである。まったくエモーションやエゴとは無縁の、まるで意識上にあらわれた旋律を淡々と鍵盤の上に文字通り置いていったような作品が並び、一つのフレーズが語られてゆく。ガラスのように透明で硬質なピアノタッチがそのフレーズの中でさまざまな夢想をくりひろげる。“視界がまっ白になる”瞬間がいく度も訪れる。手くせとはいわれながら、ひとたびピアノから弾き出されるやいなや聴く者を金縛りにしてしまうキースのフレーズには高音部の多用、ミニマルの手法など指摘することができるが、決してそれだけではない透徹した美意識の完成がある。他のどの作品にもみられないような清冽な音の配列は聴く者をひたすら幻惑させる――ことに Hourglass Part 2 ではミニマル効果のためか“時間が止まってしまう感覚”に襲われ、キース愛好家に常用者も多く、日常の風景の中に捉われては恍惚とさせるのもこのフレーズである。ECMファンに最もCD化が望まれたのが本作である。

サンベア・コンサート / キース・ジャレット

Sun Bear Concerts Piano Solo / Keith Jarrett

[Disc I]〔京都〕①パート Ia ②パート Ib

[Disc II]〔京都〕③パート IIa ④パート IIb

[Disc III]〔大阪〕⑤パート Ia ⑥パート Ib

[Disc IV]〔大阪〕⑦パート IIa ⑧パート IIb

[Disc V]〔名古屋〕⑨パート Ia ⑩パート Ib

[Disc VI]〔名古屋〕⑪パート IIa ⑫バート IIb

[Disc VII]〔東京〕⑬パート Ia ⑭パート Ib

[Disc VIII]〔東京〕⑮パート IIa ⑯パート IIb

[Disc IX]札幌〕⑰パート Ia ⑱パート Ib

[Disc X]札幌〕⑲パート IIa ⑳パート IIb

●キース・ジャレット(solo piano)_

●Disc I、II:1976年11月5日 京都会館ホール/Disc III、IV:1976年11月8日 サンケイホール/Disc V、VI:1976年11月12日 愛知文化講堂/Disc VII、VIII:1976年11月14日 中野サンプラザ・ホール/Disc IX、X:1976年11月18日 札幌厚生年金ホールで各々実況録音

●トリオ・レコード(ECM) ECM-2001~10

日本における雄大なスケールのソロアルバムでまさにピアノの美学

76年の11月5日京都、8日大阪、12日名古屋、14日東京、18日札幌の演奏を収めた10枚組のソロライブ盤。6時間43分30秒にわたる莫大なスケールのドキュメントであるこの「サンベア・コンサート」。一般的には京都・大阪が出色とされ、また東京、名古屋はアンコールに人気がある。「札幌」は第1部からこの都市に似つかわしい、美しさと悲しみに満ちたバラッドが紡がれる。降る雪を見上げたことがおありだろうか。キースのピアノからは暗闇から無限に現れる白い雪の結晶の様子しか映らない。ひとつひとつのフレーズが救いを求めるように巡らされるのだが、静止や彷徨をくり返し行き場のない解決は、やがて躍動的な行進でしばらく延期される。そこへ転機が訪れ、流れるようなリリシズムでまどろみの時間を表出し、希望に満ちた歓び、祈り、そしてクライマックスへ。「札幌」のラストつまりこの10枚組のラストははなはだ感動的で、モチーフとしてひとつのフレーズを提示し、そこに装飾や強調させる展開を(いつものように)してゆくのだが、自ら提示したフレーズに縛られつづけ、すべての試みは一音に依らざるを得ないまま、とうとう一音の連打を鳴らす以外できなくなる。キースは自らの死さえ、表してしまったかのようだ。この10枚組、“ケルン5セット分”と言われ愛好されるほどの内容とストーリー性・恍惚性を備えている。キースの構造化されたピアノ美学があたかもその都市特有の空気に触発されているかのような魅力が私たち日本人にとっては特に興味深いものとなっている。

マイ・ソング / キース・ジャレット

My Song / Keith Jarrett

①クエスター ②マイ・ソング ③タバルカ ④カントリー ⑤マンダラ ⑥ザ・ジャーニー・ホーム

●キース・ジャレット(p) ヤン・ガルバレク(ts, ss) パレ ダニエルソン(b) ヨン・クリステンセン(ds)

●1977年11月オスロで録音

●ポリドール(ECM) 25MJ-3304 / CD J28J-20247

ヨーロピアン・カルテットによる美しく研ぎ澄まされた音世界

74年の春、すでにアメリカン・カルテットを持っていたキースはヨーロッパへ渡り、北欧きってのミュージシャン達ヤン・ガルバレク、ヨン・クリステンセン、パレ・ダニエルソンというヨダレが出るくらい美しいこの3人と組んで「ビロンギング」を録音する。このセッション、通称ヨーロピアン・カルテットは、まるで“研ぎ澄まされた”という形容詞を付けたくなる美しく調和的な音楽をくりひろげる。久保田高司氏の「キースにとってこのユニットは自分を映し出す鏡の如くであった」は名言だ。「ビロンギング」後、3年半を経ての「マイ・ソング」の録音であるが、この間のキース・ジャレットは、アメリカン・カルテットの解散、「ケルン・コンサート」「ステアケース」「サンベア」のソロ・ピアノなどを経験しており、晴れ晴れした心境で録音された様子で、事実この後、このユニットはツアーを組んで活動を始めた。どの曲もキースの特質をショーケースに十二分に収めた如きの出来であり特に②の<マイ・ソング>の可憐に美しさを秘めた曲調と④の<カントリー>の力強くウタゴコロ溢れた曲が出色の人気曲で(かつてキースが、コンサートでピアノ・ソロでのレパートリーとしていた録音もある)、愛好者の中でも<カントリー> VS <マイ・ソング>論争となり、また女性美と男性美の象徴ともされた2曲である。ジャケットもまたさりげなく可憐な少女の写真を置いた名作で当レコードは内容ともに“完璧な美少女”と噂されるとおり、その真意をくんでいただきたい。

テイルズ・オブ・アナザー / ゲイリー・ピーコック~キース・ジャレット~ジャック・ディジョネット

Tales Of Another / Gary Peacock, Keith Jarrett, Jack DeJohnette

①ビネット ②トーン・フィールド ③メイジャー・メイジャー ④三部作

●ゲイリー・ピーコック(b) キース・ジャレット(p) ジャック・デジョネット(ds)

●1977年2月NYで録音

●ポリドール(ECM) 20MJ-9044 / CD J33J 20091

全編、 三位一体のテンションの高い演奏を展開し深い感動を与える

英文タイトル「テイルズ・オブ・アナザー」という本作はゲイリー・ピーコックのリーダー・アルバムであり、そのすべての曲が彼のペンによるものである。全編三位一体のテンションの高い演奏で、A面<ビネット> <トーン・フィールド> <メイジャー・メイジャー> ではいずれも甲乙つけ難い思索的な瞑想性に満ちた深く静かで心に沁みわたる曲で深い感動を呼び、B面では息詰まる痙攣にも似た<三部作>で、危険な美しさとも言うべきカミソリの刃のような鋭さを見せ、一気に聴かせる。この美神キース・ジャレット、哲人ゲイリー・ピーコック、重戦車ジャック・デジョネットの3人を共演させたのはさすがECMで、フリー・ジャズ時代を経たジャズにとってはまさにビル・エバンス・トリオを越えるという意義が感じられる唯一の存在を実現させたわけである。事実、77年には方向を失っていたジャズ界の不毛状況に燦然と輝いた1枚であった。そして当時ECMレーベルをディストリビュートしていたトリオ社が、あえてこのアルバムを「ECM」という邦題にした心情が窺い知れよう。“ECMジャズ”という差別用語を用いられつづけていたこのレーベルの渾身の一撃であり、その後アート・アンサンブル・オブ・シカゴやスペシャル・エディションのリリースでジャズ自身を同時代化させた動きの発端であったように解釈できもする作品である。ゲイリー・ピーコックは、この後アート・ランディ、エリオット・ジグムンドと組んでのピアノトリオ「シフト・イン・ザ・ウィンド」でも真価を発揮している。

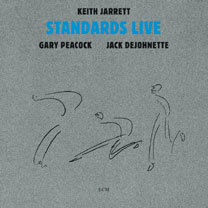

星影のステラ / キース・ジャレット・トリオ “スタンダーズ” ライブ

Standards Live / Keith Jarrett Trio

①星影のステラ ②ザ・ロング・ブルース ③フォーリング・イン・ラブ・ウィズ・ラブ ④トゥー ヤング・トゥ・ゴー・ステディ ⑤今宵の君は ⑥オールド・カントリー

●キース・ジャレット(p) ゲイリー・ピーコック(b) ジャック・ディジョネット(ds)

●1985年7月2日パリで実況録音

●ポリドール(ECM) 25MJ-3536 / CD J33J-20080

三者の高次元な交感、その成果を遺憾なく捉えた貴重なライブ

キースはいつも突然である。83年1月のたった8時間のセッションが、この80年代にすい星の如くに“スタンダーズブーム”を巻き起こしたのである。この日の録音は「スタンダーズVol.1」「同 Vol.2」「チェンジズ」の3枚として商売上手に発表されたわけであるが、これがまったくすばらしい出来で“キースはさらに高みに至るものか”と思われたくらいだ。3枚の甲乙を述べることは無意味であるし、単に初期のキースに戻ったというのも当らない。ただ、スパイラル構造として初期のような自由奔放な、また一種の呪縛的なものに固執することのない姿勢は、おそらくクラシックの練習が過剰な手くせをなくした成果と認めた上で“キースは帰ってきた”と宣言したい。ここで聴かれたスタンダードへの三者の対等でこの上ない交感は、このセッションの即興作品である<フライング>を聴いても、その高次元での燃焼が窺える。その後このスタンダーズはツアーを行うことで維持されていくわけであるが、聴衆に開かれたまったくオープンなものへと位相を転じていったように思える。ライブにおけるこのトリオの出来不出来は、おそらくジャック・デジョネットに左右されるもので、歌い手としてのキースとはやし手としてのジャックのコンビネーションの絶妙さが聴きものとなる。キースはまるでこの2人から次々とすばらしい資質を引き出されているようであり本作もその成果を遺憾なく捉えた貴重なモニュメントで、いい意味であえて“21世紀のちんどん屋トリオ”実況録音として後世に伝えたい。

ジョンコーツJrがキースのソロ興行のアイデアのモトだったという考証が雑誌でやってたこともありました、ね、懐かし、

YouTube ■

John Coates,Jr_Prologue (No.39)

加古隆がフリージャズを経てしばらくピアノソロ公演を続けていた時代があったこと割と消えてる、けど、素晴らしいものだったと思う、5回くらいコンサート行った、レコーディングたくさんあって然るべし級よー、『夜明け』というピアノソロコンポジション系の一枚にはその片鱗がある、入手困難CD聴きたい、いまや加古隆は映像の世紀NHKものとイマージュ系でしか取り上げられてないけど、かこさま、いまふたたびあの強度ある美のピアノソロへの旅路を聴かせてほしい、2022年、想う、

YouTube ■

加古隆 Atelier Live M-3 喪失の虹

rovamimi returns

多田雅範 「ロヴァ耳日記」

▼ 2022年にキースを想う、