October 14, 2011

| 今週の批評から Reviews of the Week |

グルジェフはアルメニアに生まれたが、中東各地を幅広く旅して歩き、その際に各地で耳にした伝統的な民族音楽に深く心を魅了された。1920年にグルジェフはインスタンブール Istanbul に滞在して、ガラタ地区 Galata でメフレヴィー教団(旋舞教団) Mevlevi と親密な交流を図っていた。本アルバムにも収録されている「サイードの歌と踊り 第29番 Sayyid Chant and Dance No 29」は、おそらくグルジェフがそこで耳にしていたであろうイスラム僧ダルウィーシュ Dervish がくるくると旋回しながら踊る際の音楽を強く偲ばせるものがある。

さらに、このCDの佇まいは、以前ムジカーシュ Muzsikás が制作した、作曲家バルトーク Bartók が普段から耳にして収集していた東欧の民謡・民俗音楽に基づいてバルトーク作品の編曲と再構成で綴ったアルバムを彷彿させるところもある。(■)

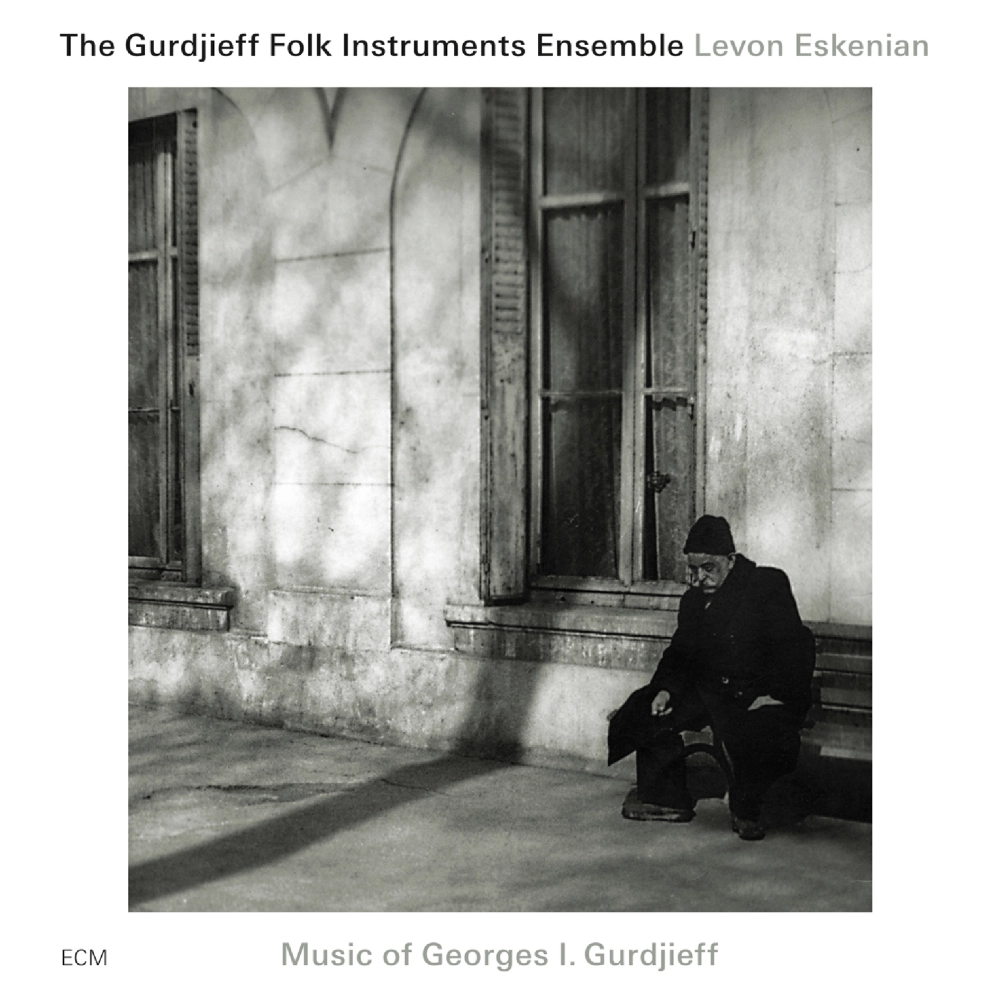

今回の新作アルバムでは、ルヴォン・エスケニアン Levon Eskenian が率いる、アルメニアの首都エレヴァン Yerevan を拠点に活動しているグループ “グルジェフ民族楽器アンサンブル The Gurdjieff Folk Instruments Ensemble”がグルジェフの作品を編曲している。同アンサンブルを構成する楽器は、哀しげな音色を響かせるアルメニアのオーボエ状楽器のドゥドゥク duduk のほか、ウード oud(西洋ではリュート)、タール tar(同じくリュート属)、カマンチェ kamancheh(西洋ではフィドル)、カヌーン Kanun(西洋ではツィター)、ブルール blul(西洋ではフルート)、トンバク tombak(西洋では太鼓)などである。

また本作にはグルジェフの生まれ故郷であるアルメニアを起源とする曲が数多く収められているが、なかでもオープニングを飾る「聖なる書からの歌 Chant from a Holy Book」は、哀調を帯びたドゥドゥクのための編曲が施され、スピリチュアルな音色に溢れた見事な出来映えであり、この曲はアルメニア民謡のなかでも特に素晴らしい一曲だといえる。また「アッシリアの女たちの嘆き Assyrian Women Mourners」と題された曲は4つのドゥドゥクとフレーム・ドラムのために編曲されているが、これを聴くと、以前ジヴァン・ガスパリアン Djivan Gasparyan が私に語ってくれた、ドゥドゥクがアルメニア社会では葬儀で用いられてきた楽器であるというエピソードと自然に結びついて了解される。

アルバム全曲を通じて最も喜びに溢れたトラックは「アジアの歌とリズム

Asian Songs & Rhythms」と題された曲集から採られた、単に「第11番 No.11」と「第40番 No.40」と曲名が付された謎めいた二曲だが、いずれも自然発生的な魅力をもっており、また即興的な質も兼ね備えている。ところが「コーカサス地方の踊り

Caucasian Dance」になると、今度は打って変わってグルジアとアルメニアの国境にそびえ立つ山嶺の迫力が前面にせりだしている。このアルバムは真に驚くべき作品である。

(c) ECM Records, Munich. Used by

permission.

![]()