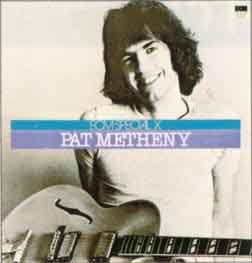

Pat Metheny

Selected Recordings

Pat Metheny electric and acoustic guitars, guitar synthesizer, bass / Jaco Pastorius bass / Bob Moses drums / Lyle Mays piano, synthesizers, synclavier, autoharp / Dan Gottlieb drums / Michael Brecker tenor saxophone / Charlie Haden double-bass / Jack DeJohnette drums / Nana Vasconcelos percussion, voice / Steve Rodby basses / Pedro Aznar acoustic guitar, voice, bells, percussion / Paul Wertico drums / Billy Higgins drums

Bright Size Life Bright Size Life / Phase Dance Pat Metheny Group / New Chautauqua New Chautauqua / Airstream American Garage / Everyday (I Thank You) 80/81 / "It's For You" As Falls Wichita,

So Falls Wichita Falls

/ Are You Going With Me? Travels / The First Circle First Circle / Lonely Woman Rejoicing

Recordings 1975 - 1984

Remastered to 24-bit / 96khz format

ECM 8009 CD

:rarum 9

![]()

──これは、2004年4月6日付のECMの公式ウェブサイト上での短信記事です。パット・メセニー[パット・メシーニ ★]がECM時代に録音した楽曲を自ら編纂した本作は、録音時期をみると1975年から1984年までとなっており、古くは今から30年前に遡ります。〈ジャズ・トラディショナル・チャート〉に括られるのも、むべなるかなです。

★ 名前のカナ表記については、どのような表記が最も発音に近いのかを、ウェブマガジン「JazzTokyo」での2005年のインタヴューの際に訊ねたところ、パット本人から「メシーニ」だとの返答がありました。 ■

また、このインタヴュー内での「ECMでの10年間はどのような時代でしたか?」という質問に対しては、次のように語っていました。 ■

PM: ECMは、録音する状況として、僕が唯一関わった、かなり厳しい、制約とは言えないが、規定のあったところだった。こうすべきだ、ああすべきだって。僕はその住環境の中で、できる限り努力したし、実際、あのレーベルに拘わる機会を得て感謝しているんだ。だって、本当に素晴らしいレーベルだし、あの時代、若い駆け出しが参画できるあんなにエキサイティングなところはないからね。ただ、次第に、あの規定の下ではこれ以上自分が作りたいレコードは作れないという地点まで来て、それで僕は次へ進むことにした。僕が、ECMで作ったレコードはほとんどすべて、ドキュメンタリー式に録ったもので、つまり、スタジオで2日で録って、ミキシングに1日でおしまい。あのルールで録るには、相当の準備が必要だし、今だって、それがベストと思われる場合には、その方法で録ることもあるけれど。でも、毎回必ずしもそうした記録的なレコードを録りたいわけではないので、自分で語りたい物語にふさわしい録音方法を選べる自由があるのがいい。

PA-4020

ECMスペシャルX パット・メセニー

(トリオ・レコード)

《:rarum》シリーズのリマスターはアナログ・テープからの高サンプリング変換が施されています。そのため音の微粒子の速度と反射率が従来のCDよりもかなり良くなっており、そのサウンドは確かに部屋の空気感を一変させます。本シリーズのなかでもこのメセニーの盤は、AEOC(アート・アンサンブル・オブ・シカゴ)やテリエ・リピダルのものと並んで、エッジの立った音と響き全体を包み込む空気感(アンビエンス)のバランスが非常に上手く整えられているように感じました。1曲目<Bright Size Life>がスピーカーから鳴り出した瞬間、初めて出会う新鮮な音の風景が立ち現われ、そのまま最後の曲までひたすら演奏に意識が集中していました。

メセニーの音楽の魅力が、聴き手ひとりひとりの内面と結びついた個人的(パーソナル)な夢やノスタルジーを刺激しながらも、それがそのまま、いつかどこかで、だれかが見た匿名的(アノニマス)な夢やノスタルジーとつながっていくような大きな広がりと抽象性によるもの──別の言葉で言うならば、親しみやすい優しさと自由かつ堅固な論理性の共存──であることを、本作を聴きながらあらためて思いました。

以下は、収録曲を聴いて思い巡らしたことです。

パット・メセニーの音楽を魅力的にしている要素のひとつに、テーマ・メロディを複数の楽器(音色)のユニゾンで奏でることがあります。この曲でも出だしの8音のユニゾンが印象的です。プールに飛び込む着水寸前の身体が有するしなやかな弾力性と緊張感、それが、このテーマ冒頭の音型にも認められます。ここでの三人の演奏は、中空で見えない糸によって相互に支え合っているかのような絶妙なバランス感覚による均衡と調和を感じさせます。また、この曲にはデビュー・アルバムの1曲目にして、パット・メセニーの音楽の大きな特徴である絶え間なく変化する微妙な色彩感に溢れたコード進行がすでに明確に刻印されています。新しいコード進行の発明に伴って、繊細な陰翳をはらんだメロディが浮かび上がってくるかのようです。ギターとベースが和声構成音を用いて線的な動きで絡み合いながら進行するサウンドは、21歳のパット・メセニーと24歳のジャコ・パストリアスが夢見た清新な音の風景でした。

この曲のトリオ・レコード盤の邦題は「スーツをぬいで」。一見シンプルな作りなのですが、よく聴くとなかなかに複雑な仕掛けが施されていて、アンサンブルとしてみると非常にアヴァンギャルドな指向性をもった曲だと思います。しかし、そうした人工的な凝った意匠を聴き手に意識させないところが、ライル・メイズとパット・メセニーの共作楽曲の魅力でもあります。ギターは変則チューニングが施され、倍音の響きがこの曲に見合うように特別に計算され尽くされています。また、ドラムは多種のシンバル・ロールを中心としたリズム・アクセントを奏で、ベースは独立した声部として旋律的な動きが特徴です。そしてキーボードのライル・メイズが奏でるオートハープというコードボタン付きの小型楽器(カントリー・ミュージックのカーター・ファミリーでも有名)の印象的なサウンド。ライル・メイズがピアノを弾きながら、口に咥えたピックを瞬時に手に持ち替えて、ピアノの前框(まえかまち)とフレームの上に設置したオートハープの弦を掻き鳴らすと、ピアノの内部弦とも共鳴して豊かな倍音が鳴り渡るという、パット・メセニー・グループのライヴではおなじみのシーンでした。

|

■ オートハープ ハーパーズ・ペイジ | |

〈Phase Dance〉を弾くパット・メセニー。 ソロ部分は背中に回した銘器ギブソンES-175を使用。 トリオ・レコード制作の雑誌広告。 資料提供:原田和男氏 |

||

この曲(ならびに収録アルバム《New Chautauqua》)が湛えている雰囲気は、PMG(パット・メセニー・グループ)の近作アルバム《Speaking of Now》に底流しているフォークロア的世界観にも通じているように思います。《Speaking of Now》のジャケットには新聞紙で象った原発プラントの冷却塔や風力発電機、火山から噴出する炎、ジェット機の翼、などが鏤(ちりば)められ、また同作のツアー・ライヴでは舞台背景に地球の写真が投影されるなど、複雑な矛盾する価値観を生きねばならない同時代的困難への示唆や、9・11以降の世界に向けた平和への祈念をメッセージとして受け取ったものです。しかし《Speaking of Now》は音楽的には過度に作為的な印象があり、《New Chautauqua》が湛えているシンプルで質素なサウンドのほうが、かえって音楽の豊かさと強い力を備えているようにも感じます。

あれは1980年前後だったか、東京12チャンネル(現テレビ東京)の平日夜11時からやっていた『日立サウンド・ブレイク』という10分間の週替わりの帯番組がありました。司会者もなく、言葉による説明は一切なく、毎回強い視覚的イメージをもつ楽曲がジャンルを越えて1、2曲選ばれて、そこにさまざまな映像が添えられるという、ブロードキャスト・インスタレーションのようなアーティスティックで興味深い番組でした。その番組で、あるときパット・メセニーのアルバム《New Chautauqua》の4曲目<Hermitage>が取り上げられました。それは忘れることもない、私が初めてメセニーの音楽と出会った瞬間でしたが、ゆったりと漂うギターの不思議な佇まいに強く印象づけられました。同番組では、他に、<Are You Going With Me ?>を取り上げたときもありました。その際の映像は、大きな脚立と女性ダンサーの動きがシルエットでコラージュされ、その上に揺れる水のイメージがブレンドされるというものでした。ECMレーベルのミュージシャンが取り上げられる機会が比較的多かった印象があります。ジョン・サーマンの《Such Winters Of Memory》(ECM 1254)所収の<Saturday Night>が取り上げられたときの映像の記憶は今でも鮮やかです。

シンコペーションを巧妙に使ってつくられた曲。この遅いようで早いような微妙なテンポの演奏は相当難しいのでは……、ときどき4拍子には聴こえない「ゆらぎ」が仕掛けられているような。音の流れに身を委ねていると、まさにタイトルの「エアストリーム/高層気流」を感じたりもします。インターリュード部分におけるドラマティックなコード進行とあわせて、後の──ECMからゲフィン移籍後の──構築的なPMGサウンドの萌芽かもしれません。この曲が収録されたアルバム《American Garage》は、録音といい音楽の指向性といい、ECM(アイヒャー)らしからぬ雰囲気に包まれていますが、前述した複雑な音楽的仕掛けと突き抜けるような広大なサウンド・スペースが共存している点が当時のリスナーから支持されて、ベスト・セラーを記録しました。録音場所は、雄大な自然の中に建つロング・ヴュー・ファーム・スタジオ(Long View Farm Studio ■)です。

この曲には特別な何かがあって何度聴いても新しいリスニング・ポイントが見つかります。奇跡的な演奏と言ってよいのでは・・・。曲の構造もじつによく練られていて、そこに乗るマイケル・ブレッカーの演奏が本当に素晴らしい。そのアドリブのラインはまったく神がかっています。最後、再びテーマが回帰するところで曲の全体がひとつのヴィジョンとして呈示され、永遠へと開かれていくような。それにしても、なんとも美しいメロディ、そしてヴォイシングです。眼を閉じて聴いていると今どこにいるのか本当にわからなくなり、時を忘れます。アルバム《80/81》はECM全体を通じても特別な質感を纏(まと)った作品だと思います。

銘器ギブソンES-175

16歳の時、取れたエンド・ストラップ留めの応急補修として楽器に突き刺した歯ブラシが、その後も「お守り」として(?)ストラップや楽器下部など場所を変えつつ装着され続けた。

映像的な曲が多いメセニーの曲のなかでも、この曲はいつにも増してヴィジュアリーな魅力に溢れています。冒頭、シンセサイザーが奏でる絶妙なシンコペーションでたゆたう旋律が幻想的な情景を連想させます。E♭(変ホ長調)の第1パートに続き、第2パートは B(ロ長調)のシークエンス。ここでのシンセサイザーとのカノンで紡がれていくナナ・ヴァスコンセロスの声は、こぼれるような感情の起伏が込められて味わい深く素晴らしい。ゆらぐ木々の影、永遠の波のイメージが浮かびます。そして再び E♭(変ホ長調)に戻って第3パート。疾走するヴァスコンセロスのパーカッションに乗って、メセニーのギター(現在は引退してしまった銘器)がどこまでも駈けていく。

この曲を収録した国内盤LP(トリオ・レコード)の邦題は《アメリカン・ドリーム》。当時、雑誌に出た広告コピーをご紹介しましょう。これらのコピーは原田和男さんの制作です。

●原田和男さんによるトリオ・レコードLP盤のECMアルバムの名コピー集は当サイト内のこちらのコーナーで。→ ▼

|

トリオ・レコードLP盤での本曲の邦題は「ついておいで」。初出アルバム《Offramp》の邦題は《愛のカフェ・オーレ》でした。キャッチ・コピーは、「胸をしめつける思い出の日々、心をかきたてる青春の夢、今、君と僕 パット・メセニー・グループ 愛のカフェ・オーレ」。これもたぶん原田さんの制作でしょう。

この曲を聴くと、ローランドのギター・シンセサイザーとメセニーとの出会いが「必然」以外の何ものでもないと思います。ライヴで演奏されるたびに毎回異なった表情を見せるのも、この曲の魅力でしょう。パット・メセニー自身も「一日中この曲だけを弾いていても構わない」と言うほどに汲み尽くし難い世界を湛えている名曲です。今回の自撰ベスト盤に収録されたのは、初出となったこの《Offramp》からではなく、聴き手の意識を遠い世界へと連れ去ってしまう傑作2枚組ライヴ・アルバム《Travels》に収録されていた、つとに評価の高いライヴ・ヴァージョンのほうです。今回、リマスターの恩恵を大きく受けた一曲となっています。

ところで、アルバム《Travels》ではA面1曲目に「Are

You Going With Me?」が収録されていますが、このアルバムが録音された1982年7月、10月、11月のツアーのセットリストでは、常に「Phase Dance」がコンサートの開始曲でした。「Are You Going With Me?」はツアー前半では6曲目あたりで、ツアー後半ではライヴの真ん中から後半あたりの曲順で演奏されていた模様です。当時のセットリストを見ると、このライヴ・アルバムとは全く曲順が違います。本作はアイヒャーとメセニーの共同プロデュースなので、おそらく二人で協議してレコード用の曲順を決めたのでしょう。

冒頭の手拍子のパターンや絶え間なく駆動するモアレ状のリズムなど、全体的にスティーヴ・ライヒの直接的な影響を感じさせますが、しかし構造的にはメセニーとメイズの二人によるマニエリスティックな彫琢が施された見事なオリジナル作品です。この曲は基本的に、12/8+10/8拍子で書かれており、つまり22/8拍子でひとつのリズムの単位を構成しています。冒頭のギターとピアノが単音で奏でる12/8+10/8拍子のモチーフがこの曲の基礎構造となります。手拍子はそれらの音の裏拍に鳴っているという仕組みです。(なので、この曲は休符で始まっています。)

最初のヴォーカルのAメロディーも、その次に出てくるギターとピアノの無窮動に支えられたBメロディー部分も(繰り返し部分でのグロッケンシュピールとピアノのシンコペーションの旋律も印象的です)、そしてその後に登場するシンセが弾く伸びやかなCメロディーも、すべて、この12/8+10/8拍子で動きます。Cメロディーは、22/8拍子で進んだあと、6/8拍子と4/4拍子のDメロディー(ロング・トーン部分)が現われて、緊張感のあるコード進行でドラマティックな雰囲気を作り出します。このCメロとDメロからなるテーマが繰り返される際に、前半部(Cメロ)では清々しく晴々とした印象を受けるのですが、じつは、拍子としては、この前半部分のほうが22/8拍子という不安定なリズムを刻んでいるという逆転の構図が仕組まれています。この曲が醸し出す、宙に浮いているような不可思議な感覚や魅力は、こうした緻密な作曲法のなかにも要因がありそうです。しかしながら、この曲をなにより印象深いものとしているのはライル・メイズのピアノ・ソロでしょう。6/8拍子と4/4拍子の交代でひたひたと迫って来る夢幻的なメロディとハーモニーは不思議な魅力に満ちています。そして、まさに「天使の声」というべきペドロ・アスナールのヴォイス。

ペドロ・アスナールは、自分が音楽家として人生で影響を受けた相手として、音楽家ではビートルズ、モーリス・ラヴェル、エグベルト・ジスモンティ、そして作家では、オルダス・ハクスリー、ヘルマン・ヘッセ、フリオ・コルタサル、カルロス・カスタネダ、カート・ヴォネガット、パブロ・ネルーダ、ジョージ・オーウェル、ウィリアム・バロウズ、グルジェフ、の名前を挙げています。

ピカソ・ギター I (1984) ■

年代順に並んできた本アルバムも、1984年に発表されたアルバム《Rejoicing》の冒頭を飾ったこの曲(録音は1983年11月末)で最後となります。この曲でドラムを叩いているビリー・ヒギンズは、2001年5月3日、肺炎による合併症のためロサンゼルス郊外の病院にて逝去。享年64歳。1936年10月11日生まれですから、この曲は彼の47歳時の演奏ということになります。かつてヒギンズは、ここでベースを弾いているチャーリー・ヘイデンとともに、パット・メセニーのアイドルでもあるオーネット・コールマンと一緒に演奏をしていました。振り返ってみれば、このトリオは、パットのオーネット本人へのアプローチにつながるワン・ステップだったことが分かります。事実、ECMを離れたメセニーは、ゲフィンに移籍した直後に、すかさずオーネット・コールマンとの共演作、とれたての果実のような瑞々しい名作《Song X》を録音しているからです──あのピカソ・ギターが初めて録音現場に姿を現わしたのは、アルバム《Song X》の2曲目の<Mob Job>でした。(ちなみに、この世に2台あるピカソ・ギターのうち、メセニー所有の楽器にだけシンクラヴィアのピック・アップが付いています)

このホレス・シルヴァー Horace Silver 作曲の<ロンリー・ウーマン>の深々とした演奏・・・。三者が持続する瞬間的な気配の支え合い。さながら枝葉に当たる光源の位置や色彩の具合を変化させたり、本物とエコー(反響)のような、いくつもの音の序列を作り出したり。同じフレーズに聴こえても、毎回違った意味が込められて──。演奏者自身の意識を超えたスピードで、おそらく考えるよりも早く、音として紡ぎ出されているものが反応し合い、連続しながら、「音楽」というかたちとなってここに記録されています。瞬間的な化学変化によって響きの構築物を可変的に作り出していくジャズという音楽の繊細な強靱さとでもいうべき可能性が、こうした超一流の演奏に耳をすますと果てしなく開かれていくように思います。今回このアルバムを通して聴いて、もっとも感銘を受けた一曲でした。

堀内宏公

Hiromasa Horiuchi