|

|

|

|||||||

|

『四世吉住小三郎全集』 2007年1月24日にコロムビアからリリースされた、CD12枚組ボックスセット。帯には、「『長唄界の巨星』、吉住小三郎(慈恭)、稀音家浄観によるSP盤の名演が、今ここに甦る」、と記されている。社外新音源を2枚分編入した、貴重な復刻。 正直に言って、長唄ほどカッコいい音楽はない。世界的なフラメンコ・ダンサーの長嶺ヤス子が日本の伝統文化に回帰したきっかけも長唄だった。じつは、私が初めて実際の舞台で長唄を聴いたのは、長嶺ヤス子の創作舞踊『道成寺』(1980)の公演だった(この舞台はその年の芸術祭大賞を受賞)。 長唄を歌舞伎から独立した芸術にするべく奮闘した吉住小三郎の芸は、天才的巨匠だった七世芳村伊十郎の芸とは違った、透き通った堅い芯の中に未だ咲かぬ花を秘める、地上に現れる以前の内蔵的世界を凝視したひたむきな精神を伝えてあまりある。 すぐれた演奏の記録とは、演奏者その人の芸を表わす以上に、その時代の社会全体の反映を表わしているのだと思う。さらには、その時代から望見した過去、先人の歴史の積み重ねを、どのように受け止め、感じ、考え、遇していたのか、ということさえまでも、聴く側にリアルに伝えてくれる。 |

||||||

|

『humroot /

Shelleyan Orphan』 折れそうに線の細い男女二人のヴォーカル。ギター、ベース、ピアノ、ドラムスに加えて、オーボエやヴァイオリン、など、クラシカルな楽器が淡いパステル・カラーの彩りを添える。花粉のように繊細な音づくり。憧れが空を舞い、種子を運ぶ。楽園からの帰り道、ずっと道草を愉しんでいるままに何百年も経ってしまったみたいな、そんな「シェリアン・オーファン」のサウンドは、フォークソングや英国トラッドの地層で濾過されたエキスに溢れている。美しすぎて痛みさえ感じてしまうメロディの花束ブーケ。 これは1992年の彼らの3作目のCD。1作目『Helleborine』、2作目『Century Flower』と変わらない、意識を遠い世界へと連れ去ってくれる永遠のフラジャイル・サウンド。 サウンドの表情ではサンデイズ(The Sundays)に近いけれど、でも、アトモスフィアやスピリッツでは、ロータス・イーターズ(The Lotus Eaters)かな…。 |

||||||

|

『Knight of

the Blue Communion / Peter Ivers' Band』 かなり以前の話になるが、「不失者」で一時ドラムを叩いていたという方に「ロックの重要作を聴かせてほしい」と頼んだところ、3つのLPレコードを貸して下さった。フランク・ザッパ&マザーズ・オブ・インベンション《Uncle Meat》(1969)、ティム・バックリー《Starsailor》(1970)、そしてこのピーター・アイヴァース・バンドの第一作《Knight of the Blue Communion》(1969)。本作は、2007年に日本盤として世界初CD化された。 醒めた意識のありようが奇妙なアナーキズムを感じさせ、解体と構築が同時進行する類例のない音楽が展開されている。ところでヘンリー・カウのフレッド・フリス、ティム・ホジキンソン、クリス・カトラーは、ピーター・アイヴァース・バンドを聴いていたのだろうか? |

||||||

|

『Golden Girl

/ Shima』 クロマティック・ハーモニカ奏者のShima(小林史真)が、ハーモニカのために書かれたオリジナル作品を集めて録音したCD第一作。2000年発表。どの曲も流麗なメロディと繊細な感情表現に満ちていて、かといって押しつけや演技過剰とは無縁な、自然体で伸びやかな音の風情が心地好い。ピアノ伴奏が寺嶋陸也というのも高ポイント。 マックス・マーティン作曲《ゴールデン・ガール》から伝わる、手作りのパンやお菓子のような素朴な優しさと温かさは格別。 |

||||||

|

『おんこうくん2000

PREMIUM』 高野昌昭は、音響効果の仕事を続けるかたわら、音楽ではなく「音」の世界に魅了され、自ら音具(サウンド・オブジェ)を制作し、音を通じて自然や世界との関係を再発見しようという独自の活動を続けていた。2007年8月逝去。享年80歳。 本盤の存在を知ったのは、2007年秋のこと。水滴の音だけを刻んだ透明LP盤「しずくたち」の記憶がよみがえった。CD二枚組の効果音集の内、一枚が高野さんの音だけで構成されている。(ジャケット内には高野さんの名前も曲解説も皆無。2000年の本作発売時には両面印刷のチラシが作成された。) 「音を聴く、作る、録音する」という種々の観点アスペクトを通じて、日々「音」に関わっていた高野さん自身の手で編集された響きの世界。それは、美しい謎と不可解な矛盾に満ちている、わたしたちが暮らすこの社会のバックグラウンドを為す潜在意識のありかを描き出した、濃密な物語ともなっている。 このCDの購入をきっかけに、もしかしたらという予感に導かれるまま、私は高野さんに長年に亙ってスタジオと住居を提供していた方に巡り逢うことができた。 しずくの音が静謐を包み込んで、空間と時間を充たしている。音は、どこからやってきて、どこへ行くのだろう?

私の存在が、やがて音の向こう側に消えていくのを、こちら側で別の私が眺めている。しずくとしずくの間隔のなかで、心中に浮かんできたのは、三木富雄の耳の彫刻だった。

|

||||||

|

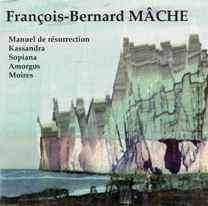

『François-Bernard

Mâche』 思索的な深みと幻視的な風景を併せ持つ、フランスの作曲家フランソワ=ベルナール・マーシュの作品集。武満徹監修の現代音楽祭「MUSIC TODAY(今日の音楽)」で、マーシュの作品個展が開催されたのは、1983年6月3日・渋谷・西武劇場でのこと。当夜のプログラムは、《ノクチュルヌ》(1981)、《ナルアン》(1974)、《テムス・ネヴィンビュル》(1973)、《カッサンドラ》(1977)。ついでに記せば、高橋悠治の著書『音楽のおしえ』(晶文社)の中で、クセナキスを論じた文章の最後に出てくる対話篇、そのクセナキスとの対話者(質問者)がマーシュである。 1935年生まれ。メシアンに作曲を師事。ミュージック・コンクレートにも深く関わり、1958年にピエール・シェフェールと共同で研究所を設立。音楽ばかりでなく古典文学にも造詣が深く、アグレガシオンを取得している(1980年には文学博士号も取得)。作曲家としては、デュラン社から75作品以上が出版されている。民族楽器の使用や、テープ(エレクトロ・アコースティック)と器楽の同時演奏による作品が多いのも特徴的。たとえば《ナルアン》では虫や鳥の声をモンタージュしたテープと器楽が共演する。本CD収録曲《ソピアーナ》(1980)でも、鳥の声を録音した生の音素材と、それらの変調音で構成されたテープが、フルートとピアノの演奏と同時に進行する。 《カッサンドラ》で、器楽と同時演奏されるテープ音を構成する要素は、各地の民族楽器と、さまざまな言語の音声である。具体的には、民族楽器は、インドのシャーナイ、アラビアのズンマーラ、中世ヨーロッパのクルムホルン、ボンバルド、ラケット(低音リード楽器)。言語は、アムハラ語、バスク語、フィジー語、グルジア語、古代ギリシア語等々が用いられている。 ギリシア神話で、アポロンの誘惑を拒み預言の力を奪われたトロイの王女カッサンドラ。このトロイという場所が東洋と西洋の出会う場所だったことが、どうやらこの作品の内容と構成に影響を与えているらしい。ライナーノーツを執筆しているのは、ジョン・ケージの研究者としても有名な音楽学者ダニエル・シャルル。 |

||||||

|

『琵琶散華/中川鶴女』 2007年11月にNHK-TV「芸能花舞台」にこのCDの共演者である尺八の中村明一が出演して、武満徹《ノヴェンバー・ステップス》から「十段」を、首藤久美子の琵琶と一緒に演奏しているのを観ながら(この曲の初演は1967年。ちょうど40年の歳月が過ぎた)、その鮮烈な響きの世界が示す多義的な拡がりに圧倒され、二人が創り出す音楽世界に深い感動を覚えた。そして同時に、その少し前の9月に病のため亡くなった琵琶奏者・中川鶴女のことが心をかすめた。 本盤を2007年7月に購入してすぐにJazz Tokyoにレヴューを書いた。私は中川鶴女さんがずっと以前から重篤な病に直面され、そのなかで音楽活動を続けていたことを知らなかった……。 |

||||||

|

|||||||

|

『ファースト・レコード/ペトル・コティーク』 S.E.Mアンサンブルを率いて70年代以降ニューヨークの実験音楽・現代音楽シーンで活躍しているチェコ出身の指揮者・作曲家・演奏家。1972年の作品。 1997年のS.E.Mアンサンブル来日時は、王子ホールで武満徹と譚盾タン・ドゥンの作品を演奏。また末延芳晴著『回想のジョン・ケージ――同時代を生きた8人へのインタヴュー』には、最後までケージの近くにいた音楽家としてインタヴューに二度登場している。米国に居を移して長いこともあって、日本ではこれまで「ピーター・コティック」とカナ表記されていたが、今回の国内盤CDでは、出身国の発音表記に従ってか、「ペトル・コティーク」と変更されている。近年モラヴィアのオストラヴァで現代音楽祭を主宰しているので、彼自身、自分の名前の発音をチェコ風に戻しているのだろうか? いくつかの限定された音が構成する音程を、フルートが、長い線のようになぞっていき、その紐状の断片を、あたかも空間内に垂らすようにしながら時間を囲んでいく。さらには、録音された同一音源を重ね、再生機の回転数の違いによって発生するエコーを効果的に取り込み、部分的編集を行なっている。 個々の局面では音との専心的な関わりを大事にしながらも、全体的には、求心性よりも遠心性に満たされている。深く美しい音楽的時間の持続は精神的な鎮静効果をもたらし、とても寛いだ気分になる音楽だ。コティックの出身地プラハがモーツァルトを最も深く愛し受け入れた町だったことを思い起こして、つい何とはなしに、音楽的な隔世遺伝について考えてしまう。(モーツァルトとコティックの音を、頭の中で同時に鳴らしてみたくなる、というか、私はこの二人の音楽にそれほどの違いを感じないのだけれど。) |

||||||

|

『Schubert:

Winterreise / Christine Schäfer』 クリスティーネ・シェーファー(Sp)とエリック・シュナイダー(pf)によるシューベルトの《冬の旅》。2003年11月録音。2006年発売。白地にエンボス加工とニス版で文字を印刷したシンプルなスリーヴ・デザイン。気品に満ちた知的で清廉な歌唱。ここでは、絶望や慟哭のジェスチュアとは無縁の透明な悲しみだけが、凛と張り詰めて空の重さに耐えている。 シェーファーには、ベルクの歌劇《ルル》やシェーンベルクの《ピエロ・リュネール》等の優れたDVDがあるが、後者を制作した夫で映像作家・演出家のオリヴァー・ヘルマン

Oliver Herrmann は2003年9月に40歳の若さで亡くなった(遺作となったDVD《春の祭典》は、「musicircus 2005年の10枚」で取り上げた)。本作は、シェーファーが夫と死別して二ヵ月後の録音である。 |

||||||

|

『シューベルト:ピアノ・ソナタ

D960, D664/高橋アキ』 シューベルトといえば、2007年の秋に高橋アキがカメラータ・トウキョウからリリースしたこのCDも印象深い。ベーゼンドルファーの重厚な響きの中に(倍音の渦がプロミネンスのように燃えたつ瞬間が幾度も訪れる)、透徹した詩情が複数の波紋となって広がっていく夢幻的な演奏。ジョン・ケージ、モートン・フェルドマン、シェルシ、クセナキスといった作曲家の作品に取り組んできた体験が、シューベルトの新しい可能性を開示してみせた(もっとも、高橋アキは1970、80年代のリサイタルで、すでにシューベルトを取り上げていたが)。東京文化会館小ホールにおける本CD発売記念コンサート。凍結した時が魔法のように溶けだして空間を包んだ。アンコールで弾いたエリック・サティの《ジュ・トゥ・ヴ》では、ホールに音楽の天使が舞い降りた。

高橋アキが2007年度(第58回)芸術選奨文部科学大臣賞(音楽部門)を受賞

|

||||||

|

|

||||||