|

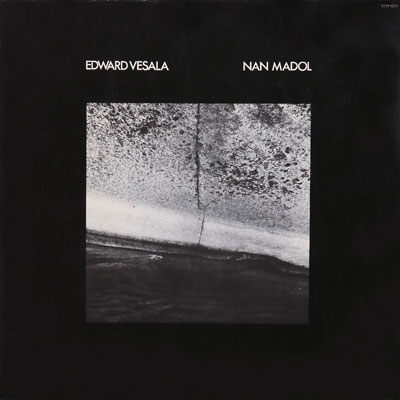

エドワード・ヴェサラの『Nan Madol』

アイヒャーはECMレーベル耳の態度・構えを得、アイヒャーは父の名を、父の痕跡を隠し続けた。

| Edward

Vesala | Nan Madol Edward

Vesala drums, percussion, harp, flutes

Juhani Aaltonen saxophones,

bells, flutes, voice

Sakari Kukko flute

Seppo Paakkunainen flute,

soprano saxophone

Pentti Lahti soprano saxophone,

bass clarinet

Charlie Mariano alto saxophone,

flute, nagaswaram

Elisabeth Leistola harp

ECM 1077

|

|

|

|

フィンランドのドラマー、エドワード・ヴェサラ(1945-1999)。60年代に“ジャズがカッコいい”とのめり込んだ欧州の若者たちは、自由にジャズを解釈して、勝手に開花していった(伝播はリアルタイムではなかったから、国別・シーンごとに)。プログレも併走した。ヴェサラはジャズドラマーとして、同じフィンランドのヨハニ・アルトーネンやノルウェーのヤン・ガルバレク、ポーランドのトーマス・スタンコ、スウェーデンのアリルド・アンデルセンらとのセッションで地位を築いてゆくが、70年代前半のヘルシンキの放送局にこもって製作した実験的な作品『Ode To Marilyn』や打楽器によるソロ・アルバム『I'm Here』、自らのグループによるトータル・アルバム的作品『Nan Madol』(1974)を見ると、ジャズ・ドラマーと言うよりも極めて実験的かつ叙情的な表現をする音楽家であったことがわかる。そのメンタリティは完全にプログレッシヴ・ロックのひとだったと思う。ヴェサラが国際的な評価を確立した『Lumi』(1986)はギターに怪人ラウル・ビョーケンハイムを擁したジャズ、ロック、現代音楽、フォーク、タンゴを内包したジャンル混交でありながらひとつの世界観を示した傑作で、英国WIRE誌で年間ベストに選出されていた。ここでプログレと名指すのは、音楽の物語性と秘めた叙情性の特化を抽出してである。 |

|

| |

ぼくがヴェサラの音楽と出会ったのは、80年代初頭に新宿のジャズ喫茶でジャズ評論家の大村幸則さんと青木和富さんをお招きしてECMのレコード鑑賞会を行なったときだ。青木さんが『Nan Madol』から1曲かけた。レコード係をしていたぼくは神秘的なジャケに見とれ、そしてこの音楽の主であるヴェサラのじゃこうねずみのような顔写真に身動きできずにいた。「……こ、こんな音楽がECMにはあるのか……」。 |

|

|

翌日、ぼくは都内レコード屋をめぐってその国内盤LPを探し買い占めた。生涯聴いても良い盤質が途切れぬよう。この『Nan Madol』の静謐な響きは、ヴェサラにとっての奇跡であり、不思議なことにマンフレット・アイヒャーがプロデュースしていないECMレーベル初期の作品である。この作品は、当初傍系レーベルであるJAPOからリリースされていたもの(JAPO 60007)を、同音源をECMに編入させた唯一の例だ。作品の冒頭、彼方から迫ってくる雅楽の響き、濃厚な笙の重層音、意識の静止。アイヒャーはこの作品に触れて、ECMレーベル耳の態度・構えを得たのだと推理する。アイヒャーは父の名を、父の痕跡を隠し続けたのではないか。そんな極点にある作品に思える。 |

|

| |

97年にヴェサラが来日したときには群馬県太田市からヴェサラの全LPをライブハウスに持参し、「うおお、おまえはすごいファンだな、おれも、持ってねえぞ、これ。なつかしー、おれの写真若いだろ、ほら(と奥さんのハールラさんへ)、どうだ、最近のヤン(ガルバレク)の演奏をおまえはどう思う、そうか、だろ、ハートがこもってねえよな。ヤンはもうだめだ。おまえ、よくわかってんな。今日は来てくれてありがとう。」てな、ECMリスナー人生最高の夜に当然なるわけだけど。それで『Nan Madol』の意味を尋ねると目をぎょろっとして「日本人のおまえがわからないはずがない」と謎かけるような回答。結局わからないまま、2年後にヴェサラは逝去。さっき調べてみると太平洋赤道直下にあるポンペイ島の海上都市遺跡の名(ナンマドール遺跡)であった。 |

|

| |

フィンランドの彼が、表現した、図らずも雅楽の響きに酷似したオーケストラ的な類い稀なる演奏。 |

|

| |

『Nan

Madol』を聴くと、ヴェサラが幻視していたものが聴こえる。 |

|

| |

(アイヒャーはそれを拝借してECMを育てたに過ぎない。ニュー・シリーズこそがアイヒャーの手柄であり、ニュー・シリーズに熱をあげるECMの現在のありようは、とーぜん、なのだ。ECMはグラモフォン並みになるだろう。作品水準は、もう越えている、かな。どうだろ。わたしのニュー・シリーズ全作品の検証作業は50代になってからの予定となっている。) |

|

|

奥さんのハープ奏者イロ・ハールラ、ヴェサラの薫陶を受けたサックス奏者トリグヴェ・セイムの現在にも聴こえるのはヴェサラの意識の伝承であると思う。

|

|