彩耳記

saiji-ki

| 1 | エドガー・ヴァレーズ Edgard Varèse |

ヴァレーズの音楽に描かれているのは、イタリア未来派にも通じる「運動・エネルギー・速度」の美学であり、また熱帯地方や古代世界に広がる想像を絶する自然のイメージや儀式空間であったりします。こうしたテーマをもったキャンバスが、連作絵画のようにいくつも並んでいるといった印象です。ヴァレーズの音楽にはクラシック音楽特有の「構成」や「展開」は見られません。というのも、ヴァレーズが追求した音楽世界は、それまでの西洋クラシック音楽とはまったく異なった耳のアスペクトから発していたからです。

★ 2018年に沼野雄司氏の著書『エドガー・ヴァレーズ――孤独な射手の肖像』が春秋社から刊行されました。同書は第29回(2019年)吉田秀和賞を受賞。(■)

(1991年2月4日、池袋・東京芸術劇場でのラトル&バーミンガム市交響楽団の来日公演では、当初はヴァレーズの《デゼール(砂漠)》とメシアンの《トゥランガリラ交響曲》というプログラムが予定されていたのですが、ホールの音響の相性の問題でヴァレーズ作品の演奏がキャンセルされたことがありました。)

ヴァレーズの音楽に関しては、むしろ、彼を偉大なる師とあおぐフランク・ザッパ(■)やチャーリー・パーカーのリスナーのほうがずっと親しみをもって聴いているようにも感じられます。

母親を死へと追いやった暴力的な父親との確執。戦火による書きためていた自作スコアの消失。欧州の現代音楽をアメリカに紹介するための音楽家ユニオンの創設と崩壊。周囲の無理解と貧困。20年以上かけて暖めてきた管弦楽と合唱のための作品《空間》の挫折。総演奏時間にして約2時間半の全作品ほとんどすべてが、初演時に無茶苦茶に野次られ新聞では酷評される……。語るもナミダ、聞くもため息の話ばかりなのです。

強い影響力を有する支持者だった指揮者ストコフスキーを例外として、当時の音楽関係者の多くがヴァレーズを変人扱いして見向きもしていませんでした。

壮年期における長い作曲活動のブランクも、フェルッチョ・ブゾーニが啓示した〈電子的な音響〉の制作の可能性を夢見て、エレクトロニクス機器を使わせてもらえそうな電気通信系企業との協働を画策したけれども果たせず、仕方なく日々の糧を得る仕事に明け暮れていたからでした。自らの音楽の〈原理〉と〈美学〉に拘泥しすぎたことも、作曲家としての状況をより困難なものにしていたようです。

最晩年になって突然「現代音楽の予言者」として賛美され、現代音楽界(作曲家・評論家・学者・ディレッタントたち)から持ち上げられましたが、孤独な先駆者に人生の時間はもうわずかしか残されていませんでした。

ヴァレーズは、1915年以降、活動の拠点をアメリカへと移しますが、1928年から33年まではパリに滞在。アントナン・アルトー、アレクサンダー・カルダー、マルセル・デュシャン、ル・コルビュジェ、アンリ・ミショー、ヘンリー・ミラー、ジョアン・ミロ、フランシス・ピカビア、マン・レイ、パブロ・ピカソ、ジャン・コクトー、エリック・サティなど、多くの芸術家と交流を重ねました。

もしヴァレーズの人生をアンソニー・ホプキンス主演で映画化、などということになれば、カンヌ映画祭グランプリも夢ではないかも。世界中でヴァレーズのサントラ盤が大ヒット? ……少年フランク・ザッパの心を一瞬で虜にした《エドガー・ヴァレーズ作品集》の、マッド・サイエンティストを彷彿とさせるLP盤ジャケットを見るとそんなことまで想像してしまいます。

フランク・ザッパがヴァレーズの音楽に出会ったときのことを綴った文章は弾むような生き生きとした文体で、感動的です(■)。ちなみにこのレコードは1950年発売の "The

Complete Works of Edgard Varese Volume I"(EMS 401) です。1977年に "The

Varese Record"(Finnadar Records SR 9018) として再発され、ジャケット裏には1971年にザッパが書いた件の文章が掲載されました。収録曲は、以下5曲。[3.の "Deserts"

抜粋は1977年の再発時のボーナストラック](■)

1. Ionisation / 2. Density 21.5 /

3. Interpolations from Deserts: a. Interpolation I / b.

Interpolation II / c. Interpolation III / 4. Octandre /

5. Integrales

ちょっと脱線してしまいました。

闇を突き刺すような閃光。乱反射。爆発。化学反応。風が大地に描き出す紋様……。人間の内面心理や感情を表現するのではなく、物質同士の相互反応にもとづく自然や宇宙のダイナミックな変容エネルギーを前面に打ち出した、めくるめくような響きの饗宴。それこそ、ヴァレーズが追い求めた「音楽」であり、いつの日かそれを完全な電子的手段によって制作したいと願っていました。1920年代後半、電子音を駆使したオペラが計画されましたが、いまだテープ・レコーダーさえ登場する前でしたから、実現は遠い夢のような話でした。まさしく、ヴァレーズはたったひとりで伝統的音楽観を正面から乗り越えようとしたのです。

こうした行き方はモダニズムという「芸術運動」のなかでとらえることができます。芸術作品のあり方や創作手法が理論的に整えられていく過程で、音楽は〈組織化された響きの集合体〉として認識されるようになり、そうした観点において、ヴァレーズは伝統的な音楽観を突破した先達として改めて注目すべき対象となったわけです。

1950年代以降、老境のヴァレーズが突然晴れ舞台に引っ張り出されたのにはこうした背景がありましたが、この時点でヴァレーズを意識していたひとりに作曲家ブーレーズがいます。当時まだ20歳代後半だった現代音楽の若き旗手ブーレーズは自身の論文のなかでヴァレーズ作品の細部の〈形式的洗練〉の不足を指摘していたりもしますがその独創的な価値を否定しているわけではありません。実際、後年ブーレーズが指揮したヴァレーズ作品のディスクはいずれも極めて鮮烈な印象を与えるものばかりです。

ピエール・ブレーズConductsエドガー・ヴァレーズ

[エクアトリアル/デゼール(砂漠)/アンテグラル/ハイパープリズム/オクタンドル/オフランド/密度21.5]

ピエール・ブレーズ指揮アンサンブル・アンテルコンタンポラン

国内盤 CSCR-8392

前述したブーレーズによる録音とは、彼自身が率いる現代音楽のスペシャリスト演奏集団〈アンサンブル・アンテルコンタンポラン〉とのものです(■)。過剰な音の身振りや雰囲気づくりが排されて、できる限り物理現象としての〈響き〉に徹した明晰な演奏を聴くことができます。

《エクアトリアル》(1934/rev.1961)における、神秘的なオンド・マルトノと古代文明の儀式を思わせる呪術的な男声合唱との対話。《オクタンドル》(1923)での切り立つようなざらついたリズムと美しく妖艶な色彩感の表現。広く現代音楽を代表する名盤として第一に推薦したいCDです。

ブーレーズ指揮の本盤に未収録の《アメリカ》(1918-21/rev.1927)、《アルカナ》(1927)、《イオニザシオン》(1931)の3曲は、1975年と1977年録音のブーレーズ指揮ニューヨーク・フィルのアルバムで聴くことができます(■)。その後、2001年にこの3曲の再録音に《デゼール》(1954)を加えたブーレーズ指揮シカゴ響の新録音も出ています(■)。

エドガー・ヴァレーズ作品全集

[チューニング・アップ/アメリカ/ポエム・エレクトロニク/アルカナ/ノクターナル/暗く深い眠り/オフランド/ハイパープリズム/オクタンドル/アンテグラル/エクアトリアル/イオニザシオン/密度21.5/デゼール(砂漠)/バージスの踊り]

リッカルド・シャイー指揮ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団,ASKOアンサンブル

国内盤2枚組

POCL-1847/48

大作《アメリカ》と《アルカナ》のほかに代表作《イオニザシオン》、1958年のブリュッセル万博でル・コルビュジェとクセナキスが設計した前衛的な建築〈フィリップス館〉のために最晩年のヴァレーズが制作した電子音楽《ポエム・エレクトロニク》、またブーレーズ盤では省略されていた《デゼール(砂漠)》において曲中3箇所で挿入されるテープ音楽部分なども聴くことができます。

《デゼール》でのテープ音楽は古色蒼然として洗練を欠き過ぎるきらいもありますが、その仕上がりに誰より落胆していたのは作曲者のヴァレーズ本人でした。(このテープ部分は初演の後ヴァレーズ自身によって何度か修正版が制作されました。)

「もう自分は一生、心のなかでイメージしている音響を実現することなく終わるのか――」

そこへ突如舞い込んだのが、《ポエム・エレクトロニク》の委嘱でした。ヴァレーズには生まれて初めて最先端の機材と充分な時間が与えられ、無我夢中ですべてを注ぎ込んで作品を完成させました。

1957年の秋に制作された作品《ポエム・エレクトロニク》に関しては、同年の春から夏にかけて週末に何度か、アール・ブラウンのセッティングでヴァレーズがテオ・マセロ、アート・ファーマー他、多くのジャズメンとの即興セッションを実験的に行なっていたことや(時々、ジョン・ケージも聴きにきていたとのこと)、その際にヴァレーズが書いてきたジャズ・アンサンブル用のスコアが本作のスコアと外見上酷似していることなどからジャズの影響を指摘する論者(Olivia Mattis)も存在します。なんとヴァレーズの日誌のなかに、《ポエム・エレクトロニク》制作のため滞在したブリュッセルにチャーリー・ミンガスやテオ・マセロ、ギル・メレ他のLPをそのまま置いてきた、という記述が残っているそうです。

「トーンプレロマスとはヘンリー・カウエルのトーン・クラスター(音群)をさらに押し進めたものだ。宇宙に広く放射されている音のエネルギーの波そのものであり、世界中のあらゆる音が音楽の分子なのだ」。

ヴェルレーヌの詩に作曲した歌曲《暗く深い眠り》(1906)での中世音楽にも通じる神秘的な抒情、そして《比重21・5(密度21・5)》(1936/rev.1946)における清澄な響きの世界。それらはあたかもサティ晩年の「白い音楽」を想起させます。そしてこの2曲は、ヴァレーズが単なる騒音(ノイズ)の礼讃者などではなく、音響エネルギーの発生と推移のなかに宇宙全体の核となる胎動を聴き取ろうとして作曲を行っていたことを明示しています。

《ハイパープリズム》(1923)はそうしたヴァレーズの理念を凝縮した傑作です。そして、壮大なサウンド・イメージが百花繚乱のごとく繰り広げられる圧倒的な大作《アメリカ》(1918-21/rev.1927)。タイトルは欧文では

Amériques と複数形で表記され、地上・空間・精神のさまざまな「新世界」を象徴しています。

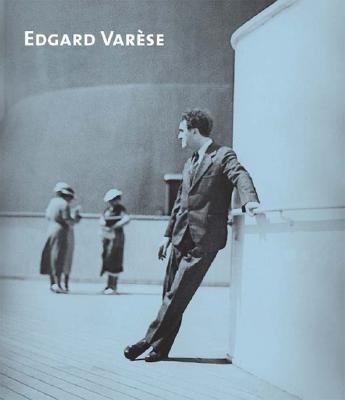

28 April - 27 August 2006

Edgard Varèse

Composer Sound Sculptor Visionary ■/■/■/■

パウル・ザッハー財団とティンゲリー美術館の共催による展覧会『エドガー・ヴァレーズ ── 作曲家、音響彫刻家、幻視者』が、スイスのバーゼルで開催されました。(2006年4月28日から8月27日まで) 会期中は、ヴァレーズ作品のコンサートのほか、ジャン・ティンゲリーのサウンド・レリーフとノイズ・マシンの特別展示も行なわれました。

また同展の開催に併せて充実したカタログ書が制作され、これは一般発売もされています。大判507ページのハードカヴァーで総重量は2キロ以上、ほとんど辞典ですね。全体は(展覧会の構成に添って)8つのチャプターに分かれていて、出品された美術作品や資料類がほぼすべてカラー掲載され、同時に欧州とアメリカの執筆者たちが綴った32本の論文(英語)が収録されています。本書は、今後多く参照されるであろうヴァレーズに関する重要な資料といえます。

Edgard Varèse: Composer,

Sound Sculptor, Visionary (Hardcover)

Edited by Felix Meyer and Heidy Zimmermann

A Publication of the Paul Sacher Foundation

The Boydell Press

Woodbridge, Suffolk

2006

堀内宏公

Hiromasa Horiuchi

![]()