Jan Garbarek

Selected Recordings

Jan Garbarek / Bobo Stenson / Palle Danielsson / Jon Christensen / Ralph Towner / Kjell Johnsen / John Abercrombie / Nana Vasconcelos / Bill Frisell / Eberhard Weber / David Torn / Michael DiPasqua / Rainer Bruninghaus / Manu Katche / Bugge Wesseltoft / Ingor Antte Ailu Gaup / Ustad Shaukat Hussain / Ustad Nazim Ali Khan / Deepika Thathaal / Marilyn Mazur / Strings Of Sudfunk Symphony Orchestra , Stuttgart / Mladen Gutesha / Keith Jarrett / Egberto Gismonti / Zakir Hussain / Trilok Gurtu / Miroslav Vitous / Peter Erskine / Anouar Brahem / David James / Rogers Covey-Crump / John Potter / Gordon Jones

Skrik &

Hyl Dansere / Viddene Dis / Iskirken Aftenland / Lillekork Eventyr / The Path Paths, Prints / It's OK to listen to the gray

voice It's

OK to listen to the gray voice / 3rd piece All Those Born With Wings / It's Name Is Secret Road Legend Of The Seven

Dreams / Aichuri, The

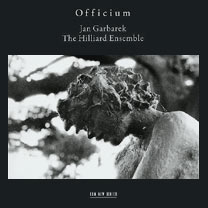

Song Man Legend Of The Seven Dreams / Molde Canticle, Part 1 I Took Up The Runes / Raga 1 Ragas and Sagas / Twelve Moons Twelve Moons / Red Wind Visible World / Windsong Luminessence / Belonging Belonging / Oceanus Solstice / My Song My Song / Sunshine Song Nude Ants / Cego Aderaldo Folk Songs / Song For Everyone Song For Everyone / Rosensfole Rosensfole / Star Star / Joron Madar / Parce Mihi Domine Officium

Recordings 1974 - 1996

Remastered to 24-bit / 96khz format

ECM 8002 2CD

![]()

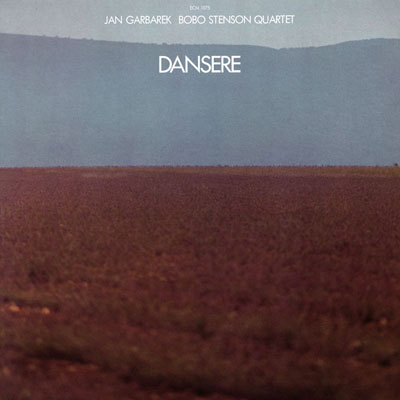

70年代ジャズ界ピアノの貴公子(当時)キース・ジャレットのヨーロピアン・カルテット《Belonging》の一員ともなり、ラルフ・タウナー主導で集められたECM最強ユニットとも言うべき《Solstice》での驚異的な録音も済ませ(ECM 1060)、いわば自らの輝きどころを他者によって見出された恰好でリーダー作の主体となった若きノルウェーの新星ガルバレクの絶望にも似た苦悩、とも今となっては読める。"ほとばしる"苦悩とでも言おうか。ピントがぼやけた明るい風景のジャケ(LPの大きさです)の背後に聴いてはいけないものをECMファンは聴いてしまっていたあの時代……。

ガルバレクは若き日にノルウェーにツアーに来ていたチャールズ・ロイドのグループでのジャレットの演奏に接して、その熱気に伝染していたサックス奏者である。ガルバレクと彼のバンドは、ジョージ・ラッセルのもとで研鑚を積み [●注1]、ドン・チェリーらとの邂逅を経て、頭角をあらわしてゆく。その後アイヒャーやジャレットが注目したノルウェーの熱狂的コンボとしてのガルバレクたちの演奏は、ポスト・アイラー的と称されただろうことは《Afric Pepperbird》(ECM 1007)からも容易に想像できるが、独自のヴォイスを確立したと断言できるのはこの《Dansere》においてである。

(記; 堀内)

武満徹、マイルス・デイヴィス、オーネット・コールマン等が最も称賛した音楽理論である、ジョージ・ラッセルの「リディアン・クロマティック・コンセプト」は、ガルバレクのみならず他のECMの諸作品、その他、トーナルな響きを基盤とした「音の自由な創造性」にあふれた世界中のあらゆる時代・地域にわたるさまざまな音楽の関連性を包括的に理解するための視座を提供するもの。

かつて武満徹は、1960年代初頭にラッセルの理論書と出会い、そのアイディアの素晴らしさに圧倒されながら、辞書を片手に1ヶ月間で読み通したことを、著書《時間(とき)の園丁》のなかで告白している。ちなみに武満自身がつけた邦題は次のようなものである。『即興演奏のための、調組織についての(あるいは調組織における)、リディア旋法に基づく、半音階的(同時に、色彩的な)概念』。

現在、邦訳書は株式会社エー・ティー・エヌから出版されている(■)。同社のトップ・ページ(■)。

こちらはリディアン・クロマティック・コンセプトを紹介・解説しているサイト(■/■/■)。

ジョージ・ラッセルのFar-out Jazz/三橋圭介(音楽の言の葉) ■

この二枚組は、仰々しいイントロと呼応するフィナーレで壮大なる絵巻物を志向している力作だ。そしてすべてのトラックが、二枚目の半ばに収録されている、唯一ガルバレク自身が参加していない(!)トラックである「ムタツミンダ山の月」にドラマが集約されて配置されている。このトラックはギヤ・カンチェーリの作品を演奏したトビリシ交響楽団の指揮者であるカヒーゼ氏(Jansug Kakhidze)、指揮者でもあり作曲家、シンガーでもあるグルジア出身の62歳のおっさんが古びた映画音楽のようなオーケストラをバックに震えながら歌うものであるが、氏が心臓疾患から奇跡的に快復してから故郷の風景、ムタツミンダ山にかかる月を歌ったものである。このデモ・テープを、総帥マンフレット・アイヒャーがスタジオで何気なくガルバレクに聴かせたところ、ガルバレクは即座に感銘しアルバムへの収録を申し出、この曲に焦点を合わせていくつかの曲を作り始めたのだという[●注2]。

このカヒーゼ氏の歌は、実際に素晴らし過ぎる。初めて聴いてこれほど瞬時にわしを号泣させた歌はそれまで無かった。この《Rites》を聴いて、ガルバレクの制作意図が痛いほどよくわかった。ガルバレクは自らの経歴のすべてをぶちまけるように楽曲を組み立てている。そしてわたしはたしかに感動していた。

(記; 堀内)

ヤンスク・カヒーゼ(1936 - 2002.3.7)は鬼才マルケヴィッチに師事し、トビリシ交響楽団の首席指揮者を務めていたグルジア出身の音楽家。巨匠ムラヴィンスキーは、自ら率いたレニングラード・フィル(現サンクトペテルブルク・フィル)を任せるにあたって、カヒーゼに全幅の信頼を置いていたという。欧州全域だけでなくアメリカでも活躍。ハイドンからショスタコーヴィチまでオペラ、バレエ、管弦楽作品の膨大なレパートリーをもっていたが、とりわけ故郷の盟友ギヤ・カンチェーリ作品の演奏に熱心に取り組んでいた。英OLYMPIAなど複数のレーベルを横断する交響曲全集をはじめ、ギドン・クレーメルとの《ラメント》(ECM 1656)の録音もある。また、セルゲイ・パラジャーノフ監督作品《スラム砦の伝説》(1984/露)[The Legend of the Suram Fortress / Ambavi Suramis tsikhitsa]では、故郷グルジアの風土を彩る音楽を作曲担当している。

ところで、ガルバレクの《Rites》に収録されたトラック「ムタツミンダ山の月」だが(■)、こうした私的な音楽を、自身が主席指揮者を務めるオーケストラの伴奏で録音すること自体、クラシックの世界ではきわめて珍しい。おそらくこのテープは、ECMでのカンチェーリ作品の録音現場で、カヒーゼからアイヒャーに手渡されたものではないか。

《Dansere》での咆哮の発露が、次第に狂気を内包していった三部作であった。この三部作での彼のグループのギタリストはビル・フリーゼル、そしてデビッド・トーンという、80年代後半になってその個性が注目された(そしてそれはECMレーベル以外の作品において)強力な布陣であったことも、今後の再評価につながるかもしれないが。いずれもこの先ガルバレクの演奏はどうなってゆくんだろうと思ういとまもないほどに、いたずらに暗い。聴いた者はみんな仕事を辞めてしまい離婚してしまい、軽症でも翌日無断欠勤になってしまうという、そういう三部作だ。とりわけ《Wayfarer》は、ジャケを眺めるだけで口中に人生を踏み外す味がしてくるというはなはだ甘美な困った代物だ。

そして、ガルバレク本家のグループ活動のほうは《Legend Of The Seven Dreams》(ECM 1381)を筆頭に、《I Took Up The Runes》(ECM 1419)〜《Twelve Moons》(ECM 1500)〜《Visible World》(ECM 1585)へと、“ガルバレク版ノルウェー的世界の集大成”というかなり抑圧的で欺瞞的な音楽で、世界的な人気を獲得してゆくことになる。ここに聴かれるガルバレクの幸福感に満ちた限りなく軽くなめらかな旋律は、多くのリスナーを心穏やかにし、ニセモノのハッピー感にとどめたことはガルバレクの懐は暖めたにせよ、わたしの耳は永久凍土のように冷やしたものである。ガルバレクの表現力は汎音楽的となり、ガルバレクの放つ旋律はつねにノルウェー的自然描写的なゆりかごへと、または原始宗教的な祈りにも似た地平へと解消されるようになった。このおごりをわたしは聴けない。北欧シーンの実力者マリリン・マズール、マリ・ボイネ、ブッゲ・ヴァッセルトフトなどが、彼らが本来持っている音楽的ポテンシャルを削がれながらガルバレクの専制に従事している姿は、実は痛々しい。「いい気なもんだぜ、ったくよおー!」と奥歯を噛み締めていたのは極東のリスナーのわたしだけではない。昨今のノルウェー・シーンの勃興は、いわば反ガルバレキズムのエネルギーがもたらしたものだと心密かに確信しているものである。

一枚は彼がリーダー作として、一枚はサイドメンとして録音した経歴から、ガルバレクはあたかも他人事のように選曲して年代順に収録しているだけである。

ガルバレクの初期、《Dansere》に続いて発表されガルバレクの個性を燦然と輝かせたもうひとつの奇跡的名盤《Dis》(ECM 1093)、ここにはウインド・ハープというギリシャ神話に起源を持つ、風によって鳴らされる楽器を復元して、その轟音とも言うべき背景音の中でラルフ・タウナーと奏でている「Viddene」というトラックがある。このトラックの逸脱性と耳の悦楽は、今流行りの音響派が表現するものを凌駕している感があるものだ(ま、そもそも音響派と呼称される音楽は、20世紀初頭の実験/現代音楽に先行されているわけだけど)。このガルバレクの自選集で、この巨大な《Dansere》と《Dis》というふたつの、ECM 70年代を代表するかのような作品の、それぞれのハイライト・トラックだけが一枚目の1・2曲目と続けて聴けるという経験にわたしは憂鬱になる。果たしてこのように聴いていいのだろうか、という、ファンの倫理、そんなものがあるとは言えないが、やっぱりいけないのだ。とてもじゃないが許されない、いわば挿入しながら同時にクンニをしてしまっている禁断行為的な選曲である、これは。

ふと、稲岡邦彌氏の『ECMの真実』を出版した記念パーティーでのことが思い出される。広尾のマンションの一室で行なわれたそのパーティーには、稲岡氏にゆかりの深いレコード会社の重役たちやミュージシャンが参加していた。トリオ・レコード時代にあの魅力的なコピーを付けていた原田和男氏とも再会した(原田氏は、これまでメディアで取り上げられていないマイルスとギルとジョージ・ラッセルの、ジャズを書き替えるほどの深い関係について、こっそりと資料を見せてくれた)。BGMにはECMの音源が不思議な選曲で流れていた。はなやかに進むパーティーの中で、ぼくは不意打ちのように横断する選曲の内なるロジックの一貫性に気付き、選曲を担当したというそのパーティーの主催者に近づいて行った。その瞬間に《Rites》の「ムタツミンダ山の月」が流れ始めた。初対面のその紳士に「この選曲、わかります」とぼくは言った。その紳士は「ありがとう」と手を差し伸べた。その紳士は世界的に活躍する人物で、あえて名前は伏せるけれども、この邂逅はぼくには永遠の価値のように思えた。

ああ、いけない。このエピソードを書いてしまうと、本稿のえげつなさに全面的改訂をほどこしたくなる。ええい、ままよ。ガルバレクへの偏愛はこれほどに紆余曲折するのである。

多田雅範

Masanori Tada