|

|

|

||||

|

||||

多分この話をしても、もうおこられることはないでしょう。二十年程前、先生が(社会的には大きな)仕事を、突然全く個人的な理由で降りてしまわれた事があるのです。偶然にも、ほんの少しだけお手伝いをしていた僕は、それは忘れられない出来事となりました。簡単に言えば、先生以外の関係者全員の、音楽に対する無関心さに耐えられなくなったといったところでしょう。残念ながら世間は半歩たりとも賢くなってはいない様です。つまり先生のとられた行為は、結局のところ「わがまま」であったこととの相違を、あきらかにはできないのです。その意味で、あれは真に無意味なことであったといえるでしょう。それでも、音楽家を目指していた一人の若者には、そのわがまま故にそれが美しく、以後、彼の人生の全てに影響を及ぼすような衝撃であったのです。 皆さん。先生はその仕事を、何故続けられなかったのか、それがどんな意味をもっていたのか、本当におわかりになりますか? |

||||

|

||||

|

||||

|

尾崎宗吉作品集成「夜の歌」

無言館の館主である窪島誠一郎さんが、現在、尾崎宗吉を扱った『夜の歌──戦没作曲家・尾崎宗吉の生涯』を執筆中。清流出版から近刊予定とのこと。 ■ 勤務先のブログに書いた記事。→

<無言館で聴く、尾崎宗吉の個展> ■ 〔尾崎宗吉について参考となるサイト〕 |

|||

|

尺八の芸術/福田輝久

その数日後、今度は、横浜で丹波明さんの個展が開催された折、会場ロビーで福田さんと偶然に再会。それを契機として、この端正にして過激な、未明の尺八楽の探究者の旧作CD群を国内盤と海外盤でまとめて入手し、年末にかけてよく聴いていた。福田さんの尺八は、凄まじい技巧を駆使しながらもそのことを意識させず、滑らかな自然の摂理と働きへと融け込んでおり、耳を傾けていると透明な時空の内部で虚心になることができる。ある種の宗教体験(神秘体験)に近いかもしれない。 本作『尺八の芸術』(コジマ録音)は、2004年にリリースされたアルバム。冒頭の琴古流古典本曲「壽調(ことぶきのしらべ)」から、早くも別世界へと連れていかれる。古典の風格を纏った杵屋正邦作曲「吟游」、もはや巨匠と言える肥後一郎作曲の「闌曲」、ECMの美学にも通じる和泉耕二作曲「ふるるたけふえ〈一の曲〉〈ニの曲〉〜尺八とピアノのための」、曲の最後にステージに碁石がばらまかれる音が散乱して異様な緊迫感に包まれる角篤紀(すみ・あつき)作曲「蓮魚〜尺八、碁石のための」、そして丹波明作曲の名品「音の干渉

第6番」を収録。 尺八奏者 福田輝久 Web Page ■ |

|||

|

サウンズ・アンド・サイレンス

ECMのプロダクションには、余白とにじみの中から立ちのぼる、独特な“気配”の存在が顕著であるのだが、この映像作品からは、その背後に存在する、ヨーロッパが築き上げてきた各種の芸術──音楽はもとより、詩、絵画、映画、写真、哲学──との共震と、空間の隅々にまで充填された明晰で揺るぎない精神の運動を強く感じ取ることができる。そしてその明晰さの向き合う相手が、どこまでも曖昧な謎めいた領域であることも。 いや、そうではない。明晰な意識ゆえに、つねに曖昧さを要請し、語りきれないもの、湧出するもの、名づけ得ぬものの気配を見出し続けるのではないだろうか。いま、瞬時に思い描いたのはアンリ・ミショーの存在、その詩と絵画。 五感にまで広がる感性の多方交通路の幻の結節点の提示。まるで見えるような音。触れるような響き。だが、手を伸ばすとヴィジョン(像)はすでにかき消えていて、あとには期待と予感の記憶だけが、幾重にも折り重ねられた状態で残されているばかり。聴き手は道に迷ったまま、もう元の場所へ戻ることはできない。憧れと希求が導く先は、どこまでも漂い、さまよい、はぐれていくしかない、流浪の果て。 物事を説明し尽くすこと、最後まで理解すること、どこかへ辿り着くことが不可能であることを痛切に意識した芸術の系譜は、主に、文学において脈々と流れている。おそらくアイヒャーは、ヘルダーリン、ツェラン、カフカ、ベケット、芭蕉、ロラン・バルトといった作家たちを、プロデュース作業の参照点となる鍵として手放すことはないだろう。情報としての“知識”ではなく、認識の作法としての“経験”と“教養”。そこから演繹される美学。 ECMの音楽を聴くとき、体験を際立たせているものとは何なのか。響きは、目の前に明白に存在するにも関わらず、同時に、意識の光の届かない闇の領域を指し示している。語りたくても語ることのできない秘められた場所、そして、その先の聞こえない音の存在。そうした闇の音にかたちを与え、ヴィジョンとして浮かび上がらせるための触媒。この喚起と触発と受粉(受け渡し)こそが、ECMの特徴ではないのか。だとすれば、こうした不在の音を聴くことによってイメージを変容させる刹那の跳躍、そうした闇の音を凝視する精神の運動が、アイヒャーにとっての音楽の可能性なのかもしれない。 不在の場所の尊重。だが、それはまた、不在の痛みでもある。故郷喪失の表象がそこに重なる。美の本質が“痛み”であり郷愁であると信じているのが、ECM=アイヒャーの制作の秘密だとしたら……、などと、本作《サウンズ・アンド・サイレンス》を見ながら、しばしの夢想に耽ったのだった。 ここから先は、多田雅範さんによる驚くべきエッセイ「Sounds and Silence/世界を再編する静寂」に席を譲る。 Sounds and Silence/世界を再編する静寂

|

|||

|

The Sawai

Kazue 十七絃/沢井一恵

それにしても、本作のアルバム・タイトルはどうして「覡(かむなぎ)」でなかったのかと訝しく思われるほどに、収録された西村朗作曲の十七絃と打楽器のための「覡」の演奏は衝撃的な体験をもたらす。紡ぎだす一音一音の周囲に異界を作り出す沢井一恵さんならではのシャーマニスティックな能力が、コントラバスを打楽器に見立てて演奏した斎藤徹さんの生み出す音と見事な相乗効果を発揮しているのである。 同時に、高橋悠治作品「畝傍山(うねびやま)」での五絃琴──国立劇場で復元された古代楽器──の微(かす)かな振動と囁き声による呪術的な佇まいも驚くべきもので、それは折口信夫『死者の書』の世界を彷彿させ、果てしない闇の彼方へと、耳と心が引き寄せられる。 他の収録作品も聴き応えがあり、特に、十七絃による「六段」の極端なまでに遅い、響きの向こう側の微細な世界にまで入り込んだ演奏には陶然となる。こんな「六段」があり得るとは。ほかでは絶対に聴けない。 本作だけではなく、以下リンク先でご紹介している沢井一恵さんの3枚のアルバムも是非。人生観と宇宙観が変わるだろう。もちろん音楽観も。 彩耳記27 沢井一恵の3枚のアルバム

▼ |

|||

|

芝祐靖の音楽:古典雅楽様式による雅楽組曲「呼韓邪單于(こかんやぜんう)」─王昭君悲話─/伶楽舎

また20世紀の雅楽の新たな展開の現場にも立ち会っており、黛敏郎《昭和天平楽》(1970)、武満徹《秋庭歌》(1973)と《秋庭歌一具》(1979)、カールハインツ・シュトックハウゼン作曲《雅楽の楽器と四人の舞人のための『ヤーレスラウフ(歴年)−リヒト(ひかり)より』(Der Jahreslauf - Licht)》のオリジナル・ヴァージョンの世界初演(1977)や、ジャン・クロード・エロア(エロワ)作曲の《観想の焔の方へ(A l'approche du feu meditant……)》(1983)などの初演にも参加。 この『呼韓邪單于(こかんやぜんう)』は、芝祐靖さんの大編成の雅楽作品としては『招杜羅紫苑(しょうとらしおん)』と並び立つ代表作で、「現代の雅楽からは失われてしまった色彩感や詩情、響きのエネルギーを取り戻すべく」作曲されたという。1999年の初演以来、何度も再演を重ねているが、このたびようやくCD録音が実現した。 本作の第一の特徴は、雅楽のなかに独唱の声楽を導入している点だ。絶世の美女・王昭君(おうしょうくん)の内面を山田流箏曲の下野戸亜弓さんが歌うのだが、この下野戸さんの歌がじつに素晴らしく、音楽全体に気品と深みを与えている。(参考:<下野戸亜弓 箏曲リサイタル2011> ■) 第二の特徴は、本作が五線譜ではなく、伝統的な雅楽譜で作曲されている点にある。現代雅楽のほとんどは、クラシック系のいわゆる現代音楽の作曲家によって五線譜で作曲されているのだが、しかしもともと伝統楽器の表現原理は西洋音楽的な発想とは別種なものであって、五線譜で作曲することは、いわば西洋音楽(現代音楽)的な発想で雅楽の編成のための曲を創ることを意味する。一方、芝祐靖さんは、雅楽とそこで使用される楽器を隅々まで知悉(ちしつ)しているがゆえに、現行の雅楽からは失われてしまった「雅楽の可能性」を深く思い描くことができる。すなわち、雅楽本来の発想の延長線上で伝統的記譜法を使った作曲が出来る、あるいはそれが許されている、本当に数少ない存在だといえる。 つまり、一言でいえば、芝祐靖さんの作品はまさしく「雅楽」なのであって、それは「現代音楽」でも「現代雅楽」でもない、「新しい雅楽」なのである。この事実の重さと豊かさ、かけがえのなさを思うと、まったく目が眩むような感慨にとらわれるが、実際の音楽を聴くとそれ以上の至高体験が訪れる。 |

|||

|

範淨文雄説教集

今蓮如と呼ばれた節談説教者、範淨文雄(のりきよ・ぶんゆう)師。昭和の大名人として、能登半島の羽咋(はくい)郡──ちなみに石川県羽咋は岡島豊樹さんの故郷でもある──志賀町の集落赤住にある真宗大谷派東方山善法寺を自坊として活動。しかし、1965年(昭和40年)4月3日に54歳という若さで癌のため逝去。深さと拡がりを併せ持つ圧倒的な声の質と、そのすぐれた節回しと抑揚は、関山和夫さんが節談説教について述べた、「話が節になり、節が話になり、歌うが如く、語るが如く」を見事なまでに具現したものだといえる。 範淨師はその門下に多くの節談説教者を出しているが、現時点で節談説教の最高峰と称される能登半島の満覚寺の広陵兼純(ひろおか・けんじゅん)師もそのひとり。広陵師の節談説教は小沢昭一さんのCD『小沢昭一が訪ねた「能登の節談説教」』で聴くことができる。(これは1990年6月11日の石川県満覚寺の説教大会の様子をデジタル録音したもの) 長年続いてきたこの満覚寺の説教大会が昨年(2011年)の5月をもって終了すると知り、それならば、最後の大会はどうしても聴聞したいと思い立って、奥能登の満覚寺へと向かい、そこで広陵兼純師をはじめとする説教師の説教を聞くことができた。この『範淨文雄説教集』は、そのときに購入したものである。版元の国書刊行会の方たちが、わざわざ販売のためにやってきていた。(■) 範淨文雄師は高名な説教師だったにも関わらず、ほとんど録音が残されていない。数年前、節談説教研究会の方々の熱心な探索の結果、偶然の糸に導かれるようにして範淨師の説教を録音したオープンリール・テープ十数本が発見されたのだが、残念なことにその半数はひどい黴(かび)で再生することが能(あた)わず、残りのテープも痛みが激しかったのをなんとか補整して聴ける状態にまで修復して制作されたのが、2011年に刊行された、この6枚組のCDである。 この『範淨文雄説教集』が発行される以前は、『親鸞聖人 大満の行』、『大原問答〜第一問答・第二問答・第三問答〜』、『二河白道』の三種の録音がそれぞれCDとカセットで「すねいる」を通じて入手可能だったが(■)、満覚寺の境内で偶然隣同士になった檀家の方から伺ったお話では、これらとはまた別のカセットテープをかなり昔に入手してお持ちだとのこと。本当だろうか。個人で録音されたものかもしれない。 範淨文雄師の節談説教を聞いていると、大きな安らぎに包み込まれていく心地がする。また説教の途中、耳を欹(そばだ)てていると、遠くで蒸気機関車の汽笛が鳴る音も聞こえる。さまざまな補整処理の影響による人工的な響きは、たしかに聴きづらい。けれども、これらの録音からは、説教に耳を傾ける人びとの心の波動さえも、しっかりと伝わってくる。こういう音源は、滅多に存在しない。そして範淨氏の説教と交感してわき起こる、「南無阿弥陀仏」と唱和する受け念仏の声、声、声……。丁寧な解説文を掲載したブックレットも大変に価値あるものだ。 勤務先のブログに書いた記事。→

<満覚寺で最後の節談説教布教大会> ■ |

|||

|

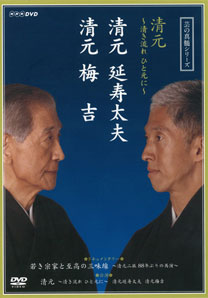

芸の真髄シリーズ

清元

〜清き流れひと元に〜/清元延寿太夫

清元梅吉

清元が二派に分裂してから88年間、一切の交流を絶ってきたのを、宗家の決断でついに合同演奏を行なうこととなり、その公演に臨むまでの過程を克明に描いた稀に見る緊張感に満ちたドキュメンタリー作品である。しかも、その展開がじつに過酷にしてスリリングで、さらに、その到達としての舞台の見事さが一層強く胸を打つ。こういう「日本」が存在しているのを知ることは、貴重な体験だ。意地と誇り、芸の真髄に向き合う者たちの万感の思いがこめられた演奏。天才・清元梅吉の三味線もたっぷりと目と耳で味わうことができる。 このドキュメンタリー番組と舞台公演の記録は視聴者の心を強くゆさぶり、予想を遙かに超えた反響を巻き起こした。NHKでは異例ともいえる数の再放送が何度も繰り返され、昨年ようやくDVDとして発売された。普段は日本の伝統音楽とはあまり縁のない方にこそ、ぜひご覧いただきたい作品だ。 勤務先のブログに書いた記事。→

<再放送:清元延寿太夫 清元梅吉> ■ |

|||

|

林光 [パリ1923]/姫田大(フルート)、ヴィム・ホーグヴェルフ(ギター)、新井純(歌・朗読)

勤務先のブログに書いた記事(二日連続で、林光さん関連の話題)。→ <ウウェペケレ/林光/M・カニングハム> ■ / <映画「裸の島」/大野松雄Live@神戸> ■ 昨年(2011年)は、林光さんのコンサートに二回出かけた。どちらも、柔らかな外見の奥に刺激と挑発を潜ませた、いつもの林さんの音楽世界が強く記憶に刻まれるものだった。 一回目は、2011年6月19日(日)かつしかシンフォニーヒルズ・モーツァルトホールでの「林光 指揮・ピアノ・編曲による 東京混声合唱団特別演奏会」。プログラムは、林さんの「日本抒情歌曲集」(全20曲)と、林さんの有名な編曲である「死んだ男の残したものは」(谷川俊太郎:詩/武満徹:曲)。 (余談だが、この三日後に東京文化会館大ホールで行なわれた「合唱団響 演奏会2011」で委嘱初演された、「死んだ男の残したものは」を含む寺嶋陸也さんによる武満徹「うた」の合唱とピアノのための編曲がじつに素晴らしく、今でも耳に残って離れない。この編曲は武満さんのア・カペラでのオリジナル・スコアと共に今後広まっていくだろうと思う。当日のライヴ録音CDが日本アコースティックレコーズから発売されている) この「日本抒情歌曲集」について、林光さんは、CDの解説書で、「この編曲は、ぼくが敬愛する諸先輩たちに、いくらかの批判をこめつつ捧げるオマージュである。」と書いている。ステージではときおり林さんがマイクでMCをとるのだけれども、その軽妙洒脱なトークはいつもピリッと隠し味が利いていて魅力的。そしてこの曲集のピアノは伴奏ではなく合唱との協奏を意識したものとなっている。林さんの弾くピアノ、こちらもまた、いつ聴いても本当に上手い。いわゆる技術的な上手さではなくて、音楽的な上手さ。第一級品であるということ。 そして二回目は、2011年8月9日(火)第一生命ホールでの「林光・東混 八月のまつり 32」。戦争の記憶が残る夏に、林さんと東京混声合唱団が、「原爆小景」を軸に毎年開催してきたコンサート・シリーズ。今年のプログラムは、林光作曲「原爆小景」(詩:原民喜)〔水ヲ下サイ(1958)/日ノ暮レチカク(1971)/夜(1971)/永遠(とわ)のみどり(2001)〕、林光作曲「とこしへの川」(詩:竹山広)、林光編曲による日本抒情歌曲集より「ゴンドラの唄」、「早春賦」、「死んだ男の残したものは」。林光作曲「黒い歌──混声合唱のための」(1964)。アンコールは、毎年恒例の林さん編曲による、宮澤賢治作詞・作曲「星めぐりのうた」。この日は指揮が林さん、ピアノ伴奏は作曲家・ピアニストの寺嶋陸也さんが務めた。 このうち「早春賦」はモーツァルトの歌曲「春へのあこがれ」を織り込んだアレンジになっている。原曲の冒頭部分に、林さんはそれを聴き取ったのだ。ワン・コーラスを歌った後、ピアノはモーツァルトをそのまま一曲弾いてしまい、今度は合唱の「早春賦」とピアノの「春へのあこがれ」が同時に疾走するパートがあり、最後にはピアノの自由なカデンツァ部分(自由な即興演奏)まで置かれている。林さんが弾き振りをするときはここが見せ場となって何回も印象的な演奏を聴いているのだけれども、この日は寺嶋さんの見事なピアノ・ソロ……と思ったら、どうやら、事前に打ち合わせしておいたピアノ・ソロから合唱に戻る決め事を、指揮の林さんと合唱団がイタズラをしたらしく、本番の舞台で裏切ってしまった(!)。出るはずの合唱が出てこなくて「えっ!」と慌てた寺嶋さんだが、それでもなんとかしばらく即興演奏でもちこたえるのを、林さんが指揮台からピアノの脇まで降りてきてからかうという楽しい場面も。こういうことはお互いの音楽の実力と人間性を信頼していないと、なかなかできないものだ。 舞台照明は例年と同じく古賀満平さんによる素晴らしいものだったが、古賀さんは長く闘病を続けられていたそうで昨年12月に逝去された。しかしまさか今年(2012年)1月に、あのお元気だった林さんが、不慮の転倒事故が原因とはいえお亡くなりになるとは・・・。小学館の『林光の音楽』(全一巻)で、あらためて林さんの音楽の親しみやすさの奥に広がる凄味に直面し、作品に耳を傾け、著作を読み返していたここ数年間だった。昨年末には、林さんも深く関わって制作された画期的な児童向けの音楽教材『おんがくぐーん!』(ほるぷ出版)から、その音の部分だけ(LP 11枚)を岡島豊樹さんからお借りして聴いていた。 『おんがくぐーん!』は、日本の児童音楽教育の枠内に留まらない相当重要な作品だと言われているのだが、資料がほとんど残っていない。そこで、今手元にあるLP盤と島崎篤子氏による論文「日本の音楽教育における創造的音楽学習の導入とその展開」(「教育学部紀要」文教大学教育学部

第44集 2010年)を参考に、ごく簡単になるが内容をご紹介しておきたい。 |

|||

| 『おんがくぐーん!』(ほるぷ出版/1974年7月1日初版/書籍3冊+LP11枚函付)は、それまでの民間教育運動の成果を基礎として、民主的・創造的な視点から、真に子どものための体系をつくろうとして制作された。全体が三冊の本とLPレコード11枚のセットで構成されたきわめて重厚な体裁を誇る。この巨大な意欲的な音楽教材については、音楽教育の専門家からも、「戦後民間音楽教育運動の残した最大の遺産である」と高く評価されているようだが、しかし21世紀を迎えた今日、もはやこの教材がこの世に存在したことさえ歴史の記憶の彼方へと消え去ろうとしている。 三冊の本の内、まずオールカラーの絵本の制作に参画したのは、アートディレクターの粟津潔、福田繁雄、和田誠、井上介、長新太たち、そして筒井康隆、落合恵洋子、平岡正明といった作家たち。 後の二冊は、『おんがくぐーん!解説のほん』(全208頁)と、そして作曲家・林光が編集を担当した『おんがくぐーん!うたのほん』(全104頁)。 これに、林光、佐藤信、田川律が企画・構成を担当した11枚のレコードが付く。1枚目から10枚目までは、A面が「音楽の学校」、B面が「音楽の劇場」と題されていて、A面の「音楽の学校」のほうは、物語、劇、ミュージカルなど、各盤によってそれぞれ様々な趣向を凝らした興味深い内容となっている。一方のB面「音楽の劇場」は、林光の交響曲や歌曲、邦楽器のための作品等が収録されている。 最後の11枚目は「付録A・B」として「少年少女のための N響コンサート」と題され、A面が岩城宏之指揮NHK交響楽団、B面が岩城宏之指揮N響室内合奏団(フルート独奏=小出信也)によるクラシックの名曲集となっている(ストラヴィンスキー、ファリャ、コダーイ、ベルリオーズ、オネゲル、ブリテン、バッハ、チャイコフスキー)。構成と曲目解説の執筆は林光。録音収録は1971年10月5日。 この11枚目のクラシック音楽作品集を除いた10枚の内容を以下に記す。 |

||||

『おんがくぐーん!おんがくのほん』 ほるぷ教育体系・音楽・小学生編(1974) 編集:林光、山住正己、佐藤信、粟津潔 LPレコード(全11枚) 【1】

B面:音楽の劇場1

【2】

B面:音楽の劇場2

【3】

B面:音楽の劇場3

【4】

B面:音楽の劇場4

【5】

B面:音楽の劇場5

【6】

B面:音楽の劇場6

【7】

B面:音楽の劇場7

【8】

B面:音楽の劇場8

【9】

B面:音楽の劇場9

【10】

B面:音楽の劇場10

|

||||

林光さんはたくさんの文章を書いていて、献身的な編集者の手でそのほとんどが本になっているが、そのなかに、日本の伝統音楽の歩みを振り返って、各種の芸能の歴史的な発生地点を旅しながら、その芸能がなぜ定着し発展したのかを辿り、それとはちがった、ありえたかも知れない別の芸能の姿にも思いを凝らすという趣向のエッセイ集『わたしの日本音楽史』(晶文社)がある。これはとても小さい本だけれど、わたしはひそかに名著だと思っている。いまだ絶版のままだ。あとがきを見ると、雑誌「ミュージック・エコー」連載時の担当編集者が大山真人さんだったと記されている。……あの「高田瞽女」三部作を書いた大山真人さんである。大山さんとは昨年夏に高田瞽女の資料の件でお会いした。見えない糸がつながっているのか……。 この林さんの本『わたしの日本音楽史』から、忘れがたい一節を引用しておきたい。林光さんの思考のリズム、感性の糸が伸びて織られていく様子を感じさせる文章である。そしてまた、どこか芝居のセリフのようでもある。 |

||||

さぐるのに困難なのはできあがるまえ、かたちを成すまえの、まだなにもない、いや、ないわけではないが、それがどの方向に成長し、なにとどうつながって新しい芸能となるのかを明らかにしていない原素材が、ただよっている状態だ。 〈それ〉は残らない。残れない。なぜなら、〈それ〉はいわば〈途中〉だからだと思う。途中経過、吹いている風、進んでいる時間、それは消えてしまうのだ。その場に居あわせたものには感じられるのだろう。さわりもできよう。そうすればきっと生まれるかもしれない、だがまだはっきりとは自分がどんなものとして生まれるのかが判っていない、新しい未知の芸能の不安と怖れが入りまじったようなふるえを感じることができるにちがいない。 それにくらべれば、生まれてしまった芸能は到達点、吹きつけられた風、行き着いて停った時間。運がよければ一千年でもその時間が凍りつく。 はじめるときからそんな気がしていたのだが、ぼくたちの旅行はいつもなにかが生まれる〈少しまえ〉ばかり見ようとしているみたいだ。〈日本人〉が生まれる少しまえ、五七五七七のかたちがきまる少しまえ……。 けっして見えっこない〈少しまえ〉なんかを見るのをやめて、停った時間、化石、芸能の博物誌を、たしかにこの手でさわれるものだけを見ていくなら、ぼくたちの旅行はもっと安全にちがいない。道に迷うこともなく、こんがらかった時間の糸に足をからまれることもないだろう。だが、もしも一瞬でも、ほんとうに動いている時間、なにかになろうとしてうごめいている芸能の芸をこの手でつかむことができたら、それだけで道に迷ったかいはあるというものではないか、とぼくは思う。たとえ、迷ったままもとへもどれなかったとしてもだ。 |

||||

高橋悠治さんが書いた、林光さんの思い出。 |

||||

|

猫の歌/波多野睦美、高橋悠治

高橋悠治さんのCDやコンサートでは、誰もが知っているものを、新たな光の当て方によってそこに誰も気づかなかった可能性があることを示唆したり、誰も知らないような曲を取りあげて、いつの時代でも、たえずどこかで誰かが、他の誰ともちがう声を出し、他の誰ともちがうやり方を試みていることに光を当ててみせる、ということが多いわけだが、それは、いまだ分析と解説の網に捕らえられていない、レッテルを貼られて歴史の棚へと回収されたり定義されたりするよりも以前の出来事、つまり、それがまだ何であるのか決まっていないもの、何かになる前、何かになろうとしている可能性や予感の震え自体をさし出そうとしているのだろう、と思える。(これは先程引用した林光さんの文章とも、どこかで少し関わってくる部分かもしれない) それらが、ある「何ものか」に定まっていくのは、そこに特徴となるものを見出し、平均的な像の抽出と類型化が行なわれたときで、そこに様式が生まれる。そして、はじめにあった不穏な驚きは滑らかな満足へと、複雑だった魅力は単純な光と影にかたちを変えていく。分析する身体や言葉の力は、曖昧さをそぎ落とし、磨かれた明晰さや洗練へと向かう。それは名指され、反復され、徐々に幅広く理解されていく。教科書や概説書にも載るかもしれない。 しかし、そうした理解や様式化からはこぼれ落ちてしまう名づけ得ぬもののなかに、じつは、目の前の風景を一変させてしまうきっかけとなる小さな棘(とげ)が隠されていることだってないとはいえない。そのことに気づかせてくれるための音楽。あるいはまた、行き先の書かれた船に乗って目的の岸へと運ばれていく旅を楽しむのではなく、漂い、さまよう痛みと向き合いながら、しかしどこかへと向かう希望は失わず、船底に開いた水の漏れ出る穴をそのときの手持ちのやり方で塞いだりしながら、とにもかくにも、問いかけながら、悩みながら、かろうじて歩みを前に進めていくための音楽。 ……サミュエル・ベケット? ……いや、カフカだろうか。 ──この『猫の歌』を聴きながら、そんなようなことを想い巡らしていた。そして、先日のトッパンホールでの『猫の歌』コンサートを聴いてからは、トラック10の「ユーカリ」(ロジェ・フェルネ作詞/クルト・ワイル作曲)が、深い存在感を発揮して迫ってきている。 この盤に、三里塚空港反対闘争のときに作曲された「カオルの詩(うた)」が入っていないのが残念だったが、それは何十年も前、小室等さんのFM番組「音楽夜話」に高橋悠治さんがゲストで出演したとき、「カオルの詩」を高橋悠治さんのピアノ伴奏で林光さんが歌ったことがあり、その記憶が、なにものかに定着することなく、震えとともに、いまでも身体の奥に残り続けているからだ。高橋悠治さんのウェブサイトに掲載されたPDFのピアノ伴奏譜とはちがって、そのときは少しメロディアスなピアノの前奏・間奏・エンディングのフレーズがとても印象的だった。 高橋悠治 作品・楽譜(逆年代順) ■ |

|||

|

柴田南雄とその時代

第二期

まさに、百聞は一見に如かずとはよく言ったもので、能楽堂で上演された二つのオペラ『往生絵巻』no.84(1984)と『オルフェオの勝利』no.85(1984/85-86)は今回のDVDで初めて接したのだが、目と耳が釘付けとなった。コレハ、イッタイ何ナノカ?! 柴田南雄の音楽は、その音楽だけで行き止まりになることがない。かならず、そこからは幾本もの道が伸びていて、その道はヨーロッパの前衛から晩年は日本の民俗芸能にも向かったが、時空を超えたさまざまな音楽と思想の領域へと通じている。そのスケールの大きさは、“鳴り響く文化人類学”と言っていいかもしれない。このボックス・セットは感性と知性の新鮮な驚きと発見に満ちた、広大無辺の山脈への入り口となるものだろう。 内容は、CD-1 日本の響き/CD-2 梁塵秘抄のうた/CD-3 晩年の合唱曲/DVD-1 能楽堂のオペラ/DVD-2 《みなまた》と《深山祖谷山》/DVD-3 柴田南雄50年の軌跡、に分かれている。 3枚目のDVDに収録されているのは、北九州・響ホールでの「柴田南雄50年の軌跡」のライヴ収録映像だが、これがじつに素晴らしい。高橋悠治、吉村七重、数住岸子、谷篤、柴田雄康の各氏による、異様な熱気を帯びた名演が続く。 前回『第一期』のCD &

DVD ボックスは、柴田家に残されていた貴重な音源資料と映像記録のアルシーヴといった趣が強いものだったが、今回の『第二期』ではこの企画のために新たに録音された作品の数が増えて全体に清新な印象が深まっている。そのひとつ、合唱のためのシアター・ピース『三重五章』の新録音は、2011年1月23日に愛知県知立市リリオ・コンサートホールで行なわれているが、そのときの様子を伝えるブログ記事がこちらにありました。→

■ 柴田南雄さんの音楽世界については、当サイト「ミュージサーカス」内に、以下の関連記事を掲載しています。 柴田南雄の位置 ――

「作品」概念の転換へ向けて/安芸光男 ▼ 柴田南雄さんは多数の著作を残したが、残念なことに現在はそのほとんどが絶版状態。しかし、最重要作といってよい『日本の音を聴く(文庫オリジナル版)』は、一昨年に岩波現代文庫から復刊された。そして現在のわたしの勤務先である公益財団法人日本伝統文化振興財団からは、作曲家・柴田南雄の創作の核心部を収録した二つの作品集がリリースされている。 『柴田南雄/合唱のためのシアター・ピース』〈SHM-CD 増補解説版〉 ■ |

|||

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

|