| 2025年7月5日(土曜日)@全生新舎「邦楽の世界を覗く 古典から現代へ」 『古典邦楽十吋盤のすすめ』(カンパニー社)出版記念講演

|

| 岡島豊樹 Toyoki Okajima |

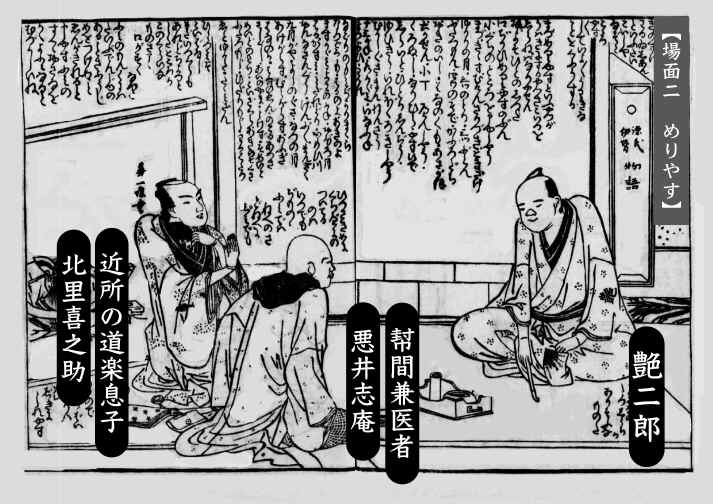

場面二

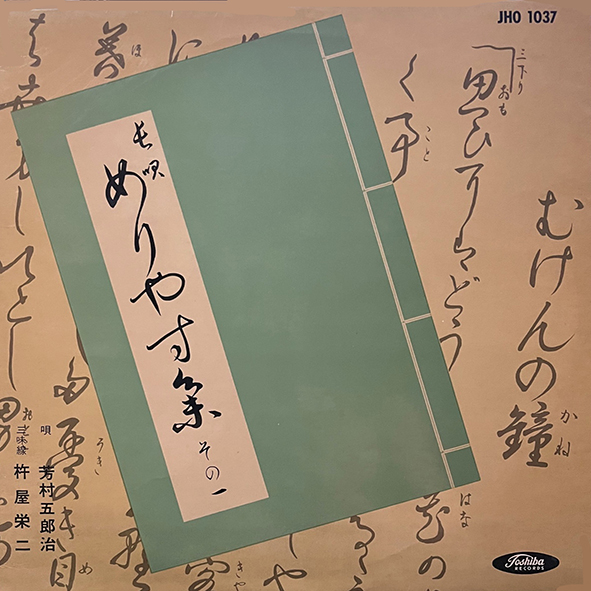

「無間(無間の鐘)」他、めりやす尽くし

「〽思いにはどうした花の咲くことと 身にぞしらるるうやつらや いかに習いじゃ勤めじゃとても いやな客にも逢わねばならぬ 野暮ならこうした憂き目はせまじ いとしい男は ああ ままならず」

艶二郎はふむふむと聴き入っている雰囲気です。

喜之助は花魁の手紙の解読にも通じている様子で、読み取り方を伝授します。手紙の封じ目に「五大力[ごだいりき]」みたいなおまじない言葉が書いてないと縁は薄いぜ、とか。ご参考に、めりやすの曲にその「五大力」というのもあり、上記めりやす盤に入っています。