| |

2025年7月5日(土曜日)@全生新舎「邦楽の世界を覗く 古典から現代へ」

『古典邦楽十吋盤のすすめ』(カンパニー社)出版記念講演

| さんとうきょうでん の きびょうし えどうまれうわきのかばやき を きく |

山東京伝の黄表紙『江戸生艶気樺焼』を聴く

|

|

岡島豊樹

Toyoki Okajima

|

|

|

|

序

▼ |

1

場面一

▼ |

2

場面二

▼ |

3

場面五

▼ |

4

場面七

▼ |

5

場面十一

場面十四

▼ |

6

場面十八

▼ |

7

場面二十一

▼ |

8

後日談と

余談

▼ |

|

|

| |

|

|

場面十一

|

河東節『助六廓の家桜[すけろくくるわのいえざくら]』

|

|

| |

艶二郎は浮名を立てようとして、公許の吉原、さらに深川・品川・新宿を始めとするあちこちの岡場所へも出向きますが、なかなか成果が上がりません。他の客人が禿[かぶろ、かむろ]に引かれて立ち往生しているのを見て羨ましく思う艶二郎は、河東節『助六廓の家桜』の文句「帰るさ告げる犬桜 口舌の蕾 ほころびし袖を禿[かぶろ]が力草 引かれて行くや後ろ髪 心強くも桐が谷[やつ]」を思い出して、花魁の世話をする若い新造(見習い)や禿(さらに年下の見習い)に人形を買ってあげるからと頼み込んで引いてもらったのです。馴染みの客が他の花魁のところへ通う(浮気する)のがバレると、こうして捕まえにきて強引に袖などを引っ張って行くのが習慣だったのです。

|

|

|

河東節『助六廓の家桜』の十吋も見当たりませんので、長唄『羽根の禿/岸の柳』(コロムビア BL-42)〔演者:芳村伊十郎(唄)、杵屋栄次郎(三味線)他〕をお聴きいただきます。長唄の「羽根の禿」はちょうどこの戯作の出版年に初演されています。 「〽恋の種まきそめしより 色という 言葉はいづれこの廓[さと]に 誠こもりし一廓[ひとくるわ] 丸い世界や粋[すい]の世に 嘘とは野暮の誤りと笑う 禿の しおらしや 禿かむろと沢山そうにいうてくだんすな」

この唄に出てくる禿は結構おませで、活発・利発そうです。ずいぶん花魁の面倒を見てるのよ、みたいな口ぶりです。

この盤の初出時のジャケットの地色はピンク版ですが、後年再発された時は緑です。ジャケの右脇に見える暖簾の文字は「三浦屋」です。歌舞伎の『助六』はこの三浦屋の前で演じられますので、このジャケは歌舞伎愛好者に『助六』を思い出させながら購買欲を強く促したのではないでしょうか。

|

|

場面十四

|

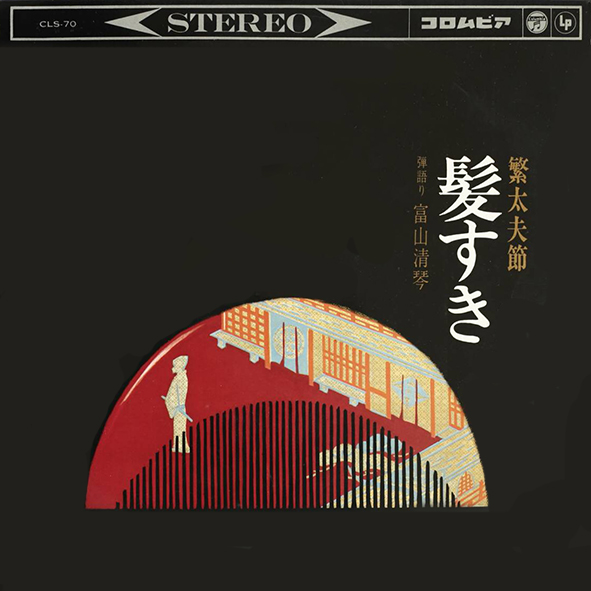

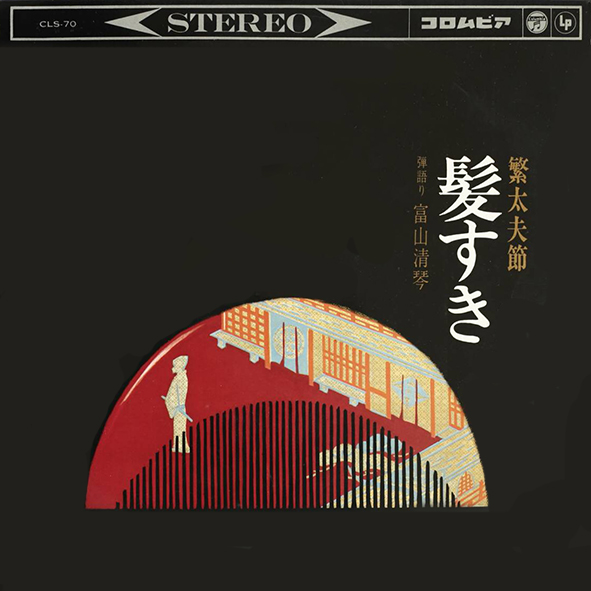

荻江節「高尾」、繁太夫節「髪すき」

|

|

| |

艶二郎はますます酔狂なことをしでかします。色男というものは、ぶたれるものと思い、目立とうとして、威勢のよい若いもんに頼んで、人気のある茶屋の二階に上がってぶってもらいました。歌舞伎ではしばしば、色男は因縁をつけられて乱暴されることがあるので、艶二郎はオレもと思ったわけです。見栄えがいいように殴ってくれと頼んだのですが、うちどころが悪く、気を失いそうになるやら、髪はひどく乱れるやら。絵には出ていませんが、そばに藤兵衛[とうべえ]という男芸者がやとわれて、めりやすを唄うことになっていました。唄のうまい藤兵衛なら、当時の「吉原細見」の中の「男藝者」(男芸者)という名寄せ(名簿)[●*

4]にその名がある荻江藤兵衛に違いありますまい。浮世絵に姿も描かれている男藝者です。長唄から派生した荻江節[おぎえぶし]の唄方と思われです。ちなみに「男藝者」を幇間[ほうかん](太鼓持ち)とか蔭間[かげま]と考えるのは早計です[●*

4]。

|

|

●* 4

|

『べらぼう』時代のお座敷を盛り上げた人々――男芸者、幇間[ほうかん]、声色師[こわいろし]については、「カンパニー社かわら版の通巻三」をご参照ください。 ▼ |

|

| |

何故、殴られたらめりやすなのかと申しますと、浄瑠璃とか歌舞伎では、色男はぶたれた後、ねんごろな女性に髪をすいてもらい慰められるものだからです。髪すきといえば、現代でも『心中天網島[しんじゅうてんのあみじま]』の治兵衛と小春の「小春髪すき」のシーン、曽我狂言の虎御前[とらごぜん]の髪すきの趣向あたりはおなじみでございましょう。それを狙っていたのですね、艶二郎は。

そういうシーンこそ、しんみり調のめりやすがうってつけでございます。歌舞伎の舞台で長唄の名人と謳われた荻江露友[おぎえ ろゆう]が、舞台から離れ吉原を中心としてお座敷で活動するようになり、華やかな芸風とは違うお座敷に合うような独自性が加わったと伝わります。

|

|

|

どのめりやす曲かわかりませんので、ここは『古曲選集 荻江節 高尾』(ビクター LR-576)を聴いていただきます〔演者:荻江宗家 五世荻江露友(唄)、荻江露光(三味線)他〕。 「〽無惨や高尾は世の人の 思ひをかけし涙の雨 はんらはんら はらはら はらはら降りかかれば 身にしみたえて 木陰によれば刃の責めの 煩悩の 犬は集まり 牙を鳴らして飛びかかる こは情けなや牛王のカラス 嘴を鳴らして羽を叩き 眼を抜かんと舞さがる げに恐ろしき物語」

最後の怖い件[くだり]を聞いていただきました。「高尾」は、先ほど話題にした三浦屋のお抱えの遊女の源氏名「高尾太夫」ですが、一人ではなく十一代続きました。古典落語「紺屋高尾」の高尾はその五代目です。この唄の高尾は、亡霊となって出てきて懺悔いたしますので、不幸な最期を遂げたとの挿話も伝わる二代目が土台になっているかもしれません。

|

|

|

この場面では、艶二郎の髪の乱れ具合がだいぶひどいようで、「髪すきどころではなく」と書かれています。これで、豊後節の系統の繁太夫節の「髪すき」を頭の中に鳴らした読者もいるのではないかと推察いたしますので、その曲を入れた十吋盤『繁太夫節 髪すき』(コロムビア CLS-70)もお聴きいただきます。地唄(地歌)の名高い富山清琴[とみやま せいきん]の三味線弾き語り盤です。繁太夫節は継承者に恵まれず、廃れそうになりましたが、盲人音楽家に細々ながら継承されたのが縁で、現代にまで続いたとのことでございます。

|

|

|

序

▼ |

1

場面一

▼ |

2

場面二

▼ |

3

場面五

▼ |

4

場面七

▼ |

5

場面十一

場面十四

▼ |

6

場面十八

▼ |

7

場面二十一

▼ |

8

後日談と

余談

▼ |

|

|