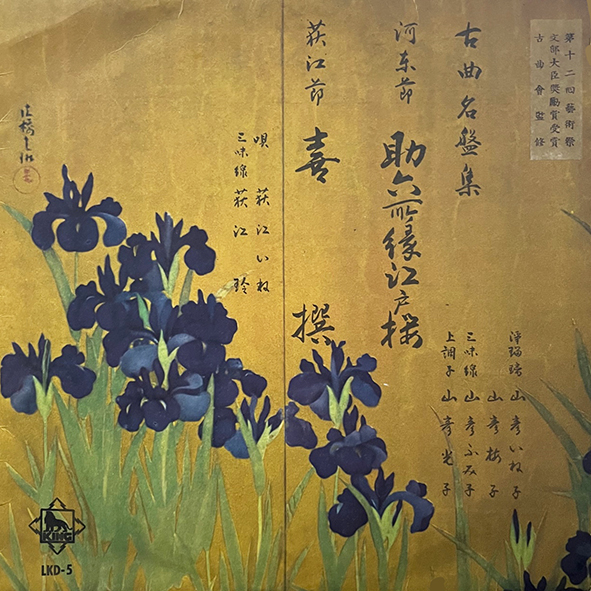

| 2025年7月5日(土曜日)@全生新舎「邦楽の世界を覗く 古典から現代へ」 『古典邦楽十吋盤のすすめ』(カンパニー社)出版記念講演

|

| 岡島豊樹 Toyoki Okajima |

場面五

河東節「道成寺」風

おえんは、「みずからと申すは そも 寄るべ定めぬ転び妻 この新道[しんみち]に住みなれて 人の心を浮気にする 白拍子でござんす」と、芝居がかった言葉で演じています。これは河東節[かとうぶし]の「道成寺[どうじょうじ]」の詞句「みづからと申すは そも 寄るべ定めぬ忍び妻 紀の路の奥に住み慣れて 人の心を慰むる白拍子の鼓草[つづみぐさ]」のもじりです。安珍清姫の伝説から様々な怖い物語が生まれ、芸能・音曲(謡曲、歌舞伎、河東節、一中節、長唄他)になり、「道成寺物」として総称されていますが、読者はその辺りを思い浮かべ、なにやら大げさだなと大笑いしたことでございましょう。

「河東裃[かとう かみしも]、外記袴[げき はかま]、半太羽織[はんだ はおり]に義太股引[ぎだ ももひき]、豊後[ぶんご]かわいや丸裸」という、のりの良い文句を聴いたことがございませんか。

これは1700年代前期に江戸で流行っていた浄瑠璃を着物の格式と申しますか品の良さにたとえた文句です。河東=河東節、外記=外記節[げきぶし]、半太=半太夫節[はんだゆうぶし]、義太=義太夫節[ぎだゆうぶし]、豊後=豊後節[ぶんごぶし]です。

かみしも(裃)は着物の正装ということで河東節を高雅とか上品とすれば、外記節は袴をつけていても肩衣[かたぎぬ]がなく、普段のお武家風と言いますか。半太夫節は河東節の流れの浄瑠璃ですので、ちょいといかした羽織すがたというイメージでしょうか。以上が江戸前の浄瑠璃ですので、おそらく江戸の声曲を愛好する粋人が洒落てみたのだと推察いたします。義太夫節と豊後節の出自は上方(関西)です。義太夫節は基本的に関西弁のイントネーションでぐいぐい迫ってくる調子ですが、江戸の粋人にはそれが股引風に感じられたのでしょうか? では、豊後節はなぜ裸で、それが可愛いのでしょうか。後ほど改めて紹介いたします。ちなみに、冒頭の新内節も豊後系の浄瑠璃です。

外記節の十吋盤がありますので河東節と比較ということでさわりを聴いていただきます。

「〽これは大江の定基[さだもと]と云はれし 寂昭[じゃくしょう]法師にて候 我入唐渡天し はじめて彼方此方を 拝み廻り 只今清涼山に参りて候 これに見えたるが石橋にて ありげに候 暫く人を待ち 委[くわ]しく尋ね この橋を渡らばやと存じ候 〽松風の 花を薪に吹き添へて 雪をも運ぶ 山路かな」

ちょいと能か狂言みたいな雰囲気でございます。