| 2025年7月5日(土曜日)@全生新舎「邦楽の世界を覗く 古典から現代へ」 『古典邦楽十吋盤のすすめ』(カンパニー社)出版記念講演

|

| 岡島豊樹 Toyoki Okajima |

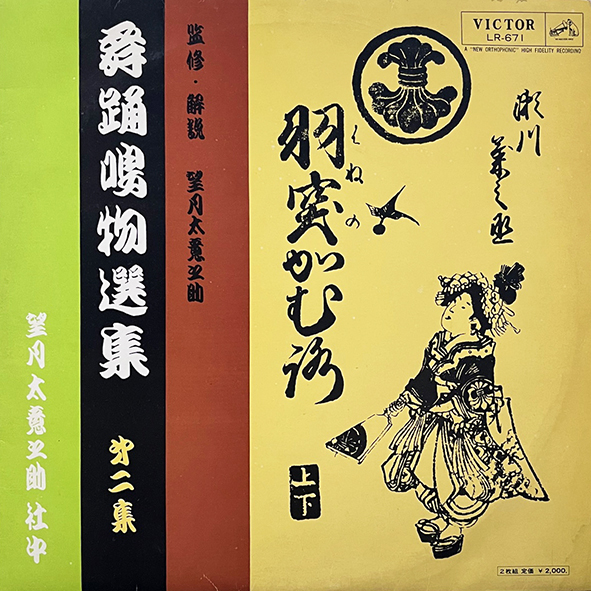

場面七

歌舞伎・舞踊関連の効果音(鳴物)

木挽丁は木挽町、今の東銀座のあたりの地名で、ここに公許の芝居小屋「森田座」がありました(後に森田座は移転し、現在歌舞伎座があります)。高麗屋は歌舞伎役者の屋号で、この時代は二代目松本幸四郎。墨河は吉原の有名な座敷の主人。墨河が座敷の余興か吉原俄[にわか]あたりで素人芝居を演じた役を、今度松本幸四郎が劇場で演じるんですよと女将さんが教えているわけです。こんな一言からでも、読者は歌舞伎の雰囲気や音楽を思い浮かべたのではないかなと推察いたします。