| |

2025年7月5日(土曜日)@全生新舎「邦楽の世界を覗く 古典から現代へ」

『古典邦楽十吋盤のすすめ』(カンパニー社)出版記念講演

| さんとうきょうでん の きびょうし えどうまれうわきのかばやき を きく |

山東京伝の黄表紙『江戸生艶気樺焼』を聴く

|

|

岡島豊樹

Toyoki Okajima

|

|

|

|

序

▼ |

1

場面一

▼ |

2

場面二

▼ |

3

場面五

▼ |

4

場面七

▼ |

5

場面十一

場面十四

▼ |

6

場面十八

▼ |

7

場面二十一

▼ |

8

後日談と

余談

▼ |

|

|

| |

|

|

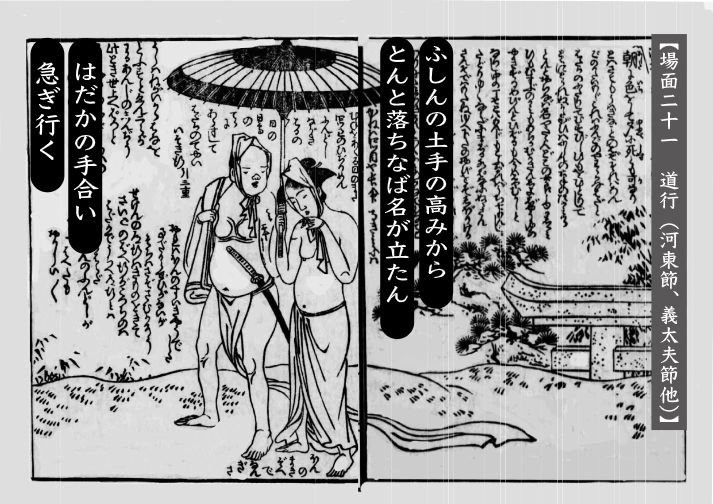

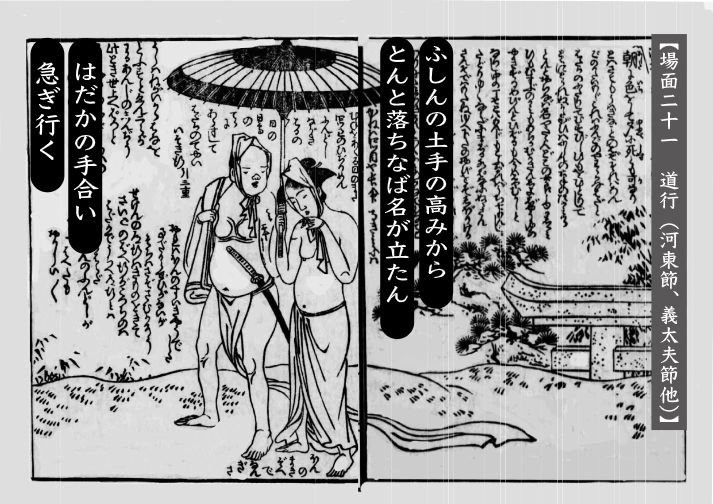

場面二十一

|

浄瑠璃の道行(河東節、義太夫節)

|

|

| |

嘘心中の道行をし、隅田川のそばにある三囲[みめぐり]神社の土手で仕上げをしようとしたところ、段取りでは北里喜之助と悪井志庵が止めに入るはずが、それとは違う黒装束の男二人が出現して着物を剥ぎ取り、介錯してやろうと脅すのでした。実はこれは仇気屋の番頭と手代です。そうと知らない艶二郎は「これこれ早まるな。命はお助けお助け」と命乞い。連れの浮名は「どうでこんなことと思いんした」。

命拾い(?)した二人は裸同然で帰り道につきます。その様子を山東京伝は、浄瑠璃の道行文のスタイルを真似て長い描写をしています。

角書き[つのがき]も付けて、「仇気屋艶二郎/浮名屋浮名 道行興鮫肌[みちゆききょうがさめはだ]」。「朝[あした]に色をして夕[ゆうべ]に死すとも可なりとは さても浮気な言の葉ぞ それは論語のかたい文字 これは豊後のやわらかな 肌と裸の二人して 解くに解かれぬ疑いは ふしんの土手の高みから とんと落ちなば名が立たん」

「論語」に豊後節に「伊勢物語」に河東節。盛りだくさん。先ほど触れた「豊後かわいや丸裸」のイメージが踏襲されています。

結びは、「日高の寺にあらずして 裸の手合 急ぎ行」と、道成寺物も聴こえてきます。

|

|

| |

ここで遅ればせながら豊後節の紹介をいたします。宮古路豊後掾[みやこじ ぶんごのじょう]が上方から江戸に進出して、主に色恋沙汰や心中事件ネタに、赤裸々な文句と節調・声調で唄い、煽情的かつ憐れを誘う浄瑠璃で大人気となりましたが、心中を促進したかどで幕府は禁止にしました(1739)。しかし、その弟子筋が継承し、宮園節、繁太夫節、富本節、常磐津節、新内節、清元節他となって継承されましたので、こうした流派は「豊後系浄瑠璃」と括られています。この戯作の最初の場面で新内節の正本が用いられたのは、現代でも比較的容易に新内節を聴くことができるのでお感じかと思いますが、新内節が豊後系の中で一番軟派というイメージがあったからではないかと想像しております。

|

|

|

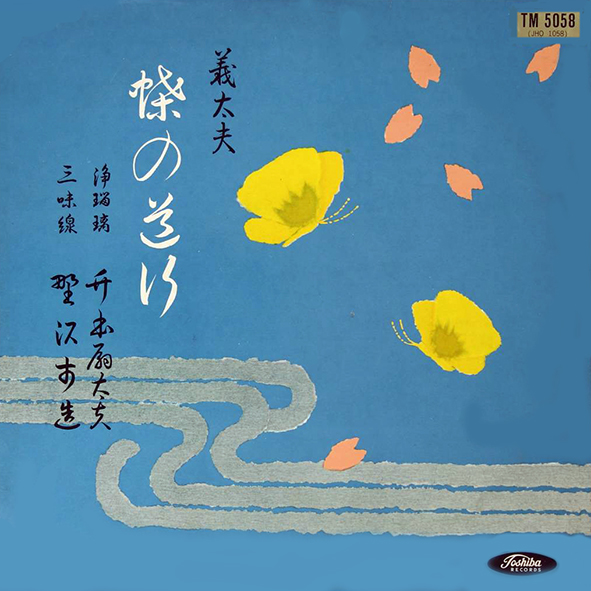

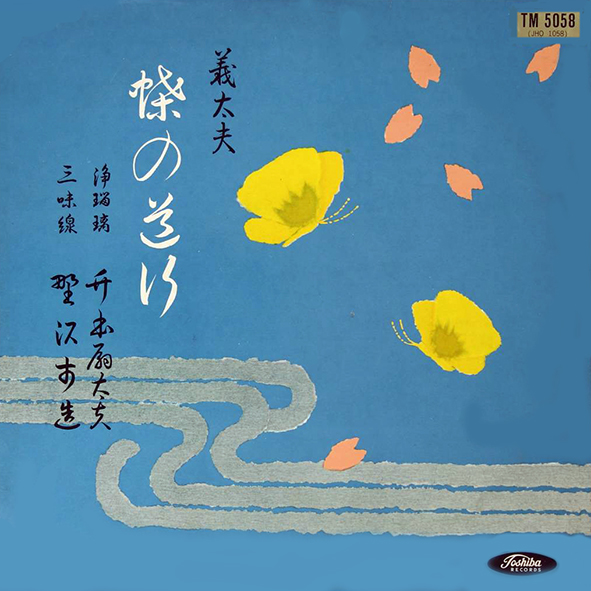

豊後系でこのヘンテコな道行に似合う浄瑠璃も、「とんと落ちなば名が立たん」(河東節「松の内」より)も十吋盤が見つかりませんので、浄瑠璃でも義太夫節で、道行の雰囲気、調子というものを聴いていただきたいと思います。『義太夫 蝶の道行』(東芝 TM5058)がよろしいかと〔演者:竹本扇太夫(浄瑠璃)、野沢市造(三味線)他〕。これはこの戯作の前年に初演された歌舞伎狂言『けいせい倭荘子[けいせいやまとそうじ]』(1784)の五段目の道行です。二匹の蝶に例えて描いていて、華やかさもありますが締めの詞章はそれなりです。 「〽死出の山

(三味線)

飛び交う姿はひらりひらひらひら...ちらちら....四季折々の花のかげ かざす扇はそのままに 蝶よ小蝶よ ひらひらひら 払えばとどめくるくる 修羅の迎いはたちまちに 狂いみだるる地獄の責め 夢に見る草の露 面影ばかり」

「草の露」から「あだしが原の道の露」(『曽根崎心中』近松門左衛門 1703)が思い起こされます。

|

|

|

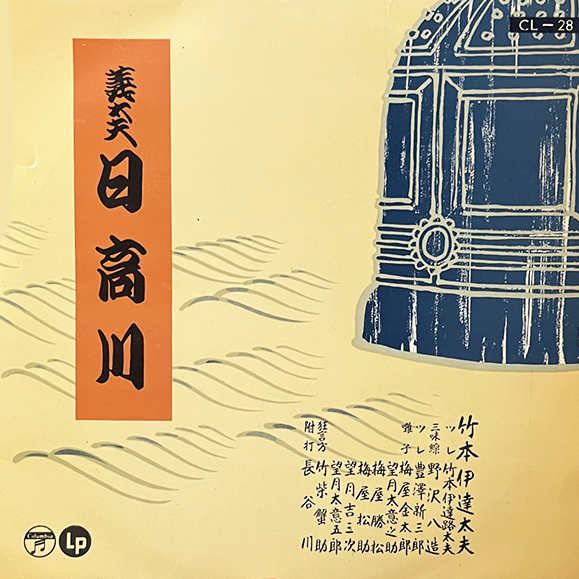

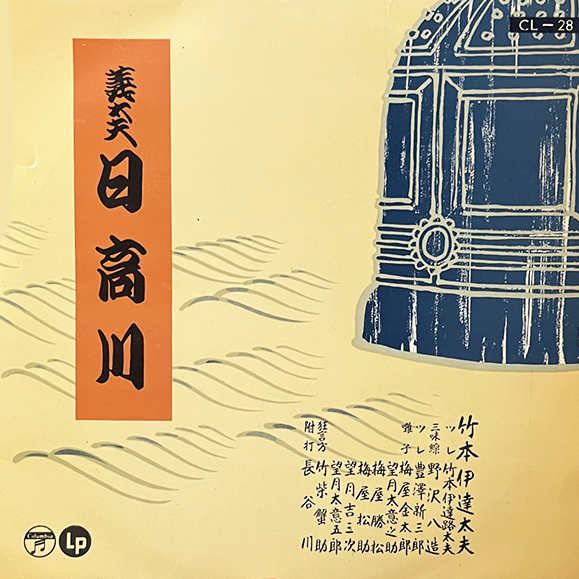

「日高川」という一言も浄瑠璃を響かせます。すでに触れた「道成寺物」です。安珍を追う清姫が日高川に行く手を阻まれ、嫉妬の狂うあまり鬼面、大蛇になり川を渡って追いかける『義太夫 日高川』(コロムビア CL-28)のさわりをどうぞ〔演者:竹本伊達太夫(浄瑠璃)、野沢八造(三味線)〕。 「思う夫を寝取られし恨みは誰に報うべき たといこの身は川水の底の藻屑となるとても 憎しと思う一念の やわかはらさで置くべきかと 心を定め身繕い川辺に 立ち寄り水の面 写す姿は大蛇の有様 船長見るより わななき声 鬼になった蛇になった 角が生えた 毛が生えた 食い殺されては叶わじと 後を見ずして逸散に 翔ぶが如くに逃げて行く」

「日高川」と書きつつ、艶二郎たちの道行は浄瑠璃のような緊張感・緊迫感とは真逆で、弛緩しきっているので、ドッと笑いをとったのではないでしょうか。

ことほどさように『江戸生艶気樺焼[えどうまれうわきのかばやき]』は音、声曲、芸能に満ちています。浅学の拙者ごときの読みでこうですから、もっと深く読み込んでおられる方々でしたら、もっともっと挙げてくださるのではないかと拝察申し上げます。

|

|

|

序

▼ |

1

場面一

▼ |

2

場面二

▼ |

3

場面五

▼ |

4

場面七

▼ |

5

場面十一

場面十四

▼ |

6

場面十八

▼ |

7

場面二十一

▼ |

8

後日談と

余談

▼ |

|

|