| 2025年8月17日(日曜日)@月花舎 『古典邦楽十吋盤のすすめ』(カンパニー社)出版記念企画

|

| 岡島豊樹 Toyoki Okajima |

▼ [前口上] ▼ 恋川春町 作・画『金々先生栄花夢』を聴く ▼ 朋誠堂喜三二の『桃太郎後日噺』を聴く |

場面五

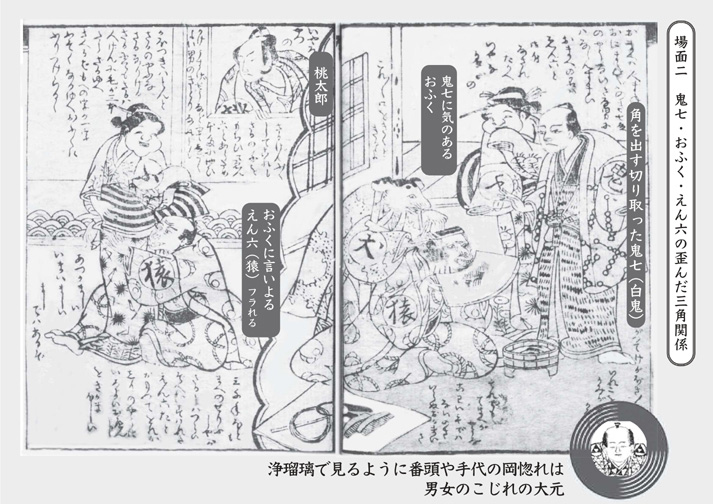

鬼七・おふく・えん六の歪んだ三角関係

十吋盤『呂昇さわり集』(コロムビアBL-19)

演者;豊竹呂昇(三味線弾き語り)

浄瑠璃では番頭とか手代とか丁稚[でっち]とか下人とかが岡惚れするとロクなことがないですが、黄表紙ではさらにおかしな事態になります。お楽しみに。