| 2025年8月17日(日曜日)@月花舎 『古典邦楽十吋盤のすすめ』(カンパニー社)出版記念企画

|

| 岡島豊樹 Toyoki Okajima |

▼ [前口上] ▼ 恋川春町 作・画『金々先生栄花夢』を聴く ▼ 朋誠堂喜三二の『桃太郎後日噺』を聴く |

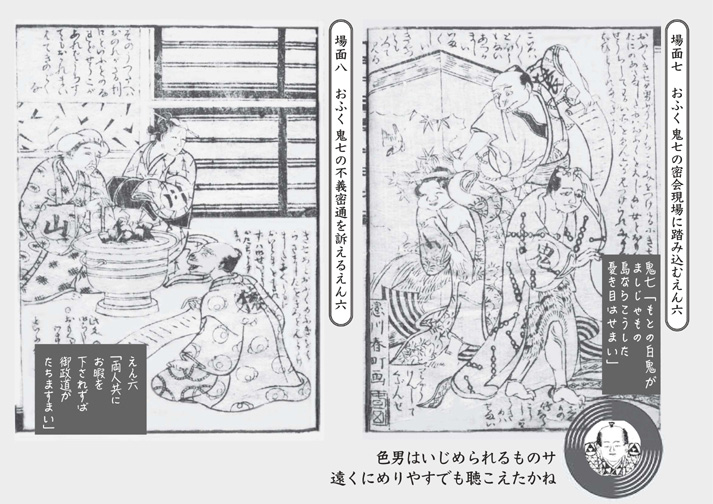

場面七

おふく鬼七の密会現場に踏み込むえん六

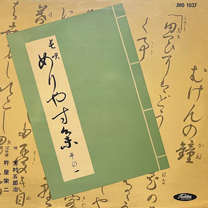

十吋盤『めりやす その一』(東芝JHO-1037)

演者;芳村五郎治(長唄の唄方)、杵屋栄二(三味線)

「もとの白鬼がましじゃもの。島ならこうした憂き目はせまい」

場面八

おふく 鬼七の不義密通を訴えるえん六

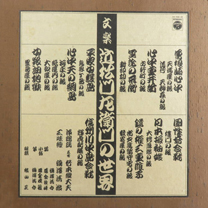

十二吋盤『文楽 近松門左衛門の世界』(コロムビアWX-7081-7090)

演者;五世竹本織大夫(浄瑠璃)、鶴澤清治(三味線)他