| 2025年8月17日(日曜日)@月花舎 『古典邦楽十吋盤のすすめ』(カンパニー社)出版記念企画

|

| 岡島豊樹 Toyoki Okajima |

▼ [前口上] ▼ 恋川春町 作・画『金々先生栄花夢』を聴く ▼ 朋誠堂喜三二の『桃太郎後日噺』を聴く |

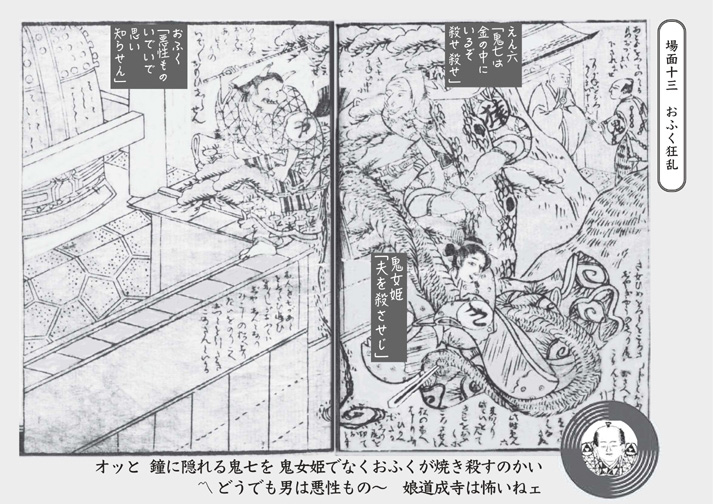

場面十三

おふく狂乱

十吋盤『京鹿子娘道成寺』(コロムビアCLS 1~2 ステレオ盤)

演者;七代目 芳村伊十郎(唄)、杵屋栄次郎(三味線)他

安珍が吊鐘をおろしてかくまってもらったように、鬼七も田舎の寺へ逃げ込み鐘の中に駆け込みましたが、鬼面・大蛇になったおふくが鬼七を焼き殺そうとし、鬼女姫は鬼七を助けようとしています。えん六はおふくをけしかけています。

ホラー調の始まりから一転し、中程で唄われる鞠唄も人気です。ここは吉原とか島原の色模様が唄われていて、筋とはほとんど関係ありませんが、実に愉快です。