| 2025年8月17日(日曜日)@月花舎 『古典邦楽十吋盤のすすめ』(カンパニー社)出版記念企画

|

| 岡島豊樹 Toyoki Okajima |

▼ [前口上] ▼ 恋川春町 作・画『金々先生栄花夢』を聴く ▼ 朋誠堂喜三二の『桃太郎後日噺』を聴く |

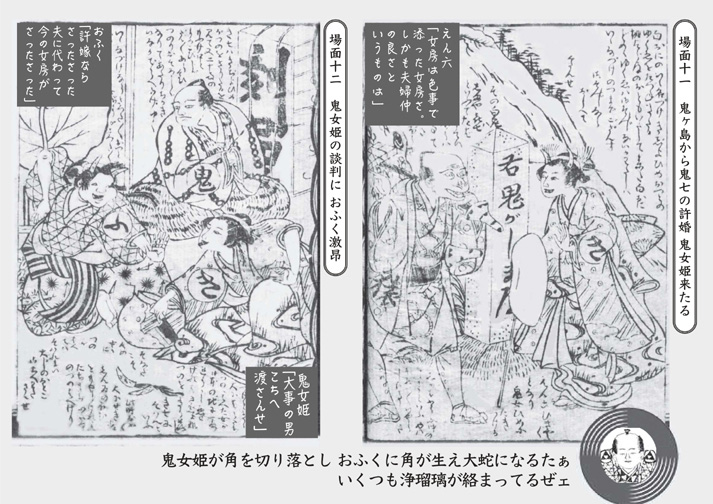

場面十一

鬼ヶ島から鬼七の許婚 鬼女姫来たる

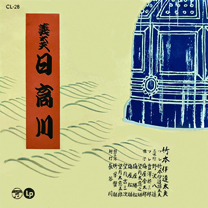

十吋盤『義太夫 日高川』(コロムビアCL-28)

演者:竹本伊達太夫(浄瑠璃)、野沢八造(三味線)他

ここからの場面は、情痴、仕返し、変化のネタがこれでもかと注ぎ込まれ、音楽的にも圧巻です。

これでスイッチが入ったのは安珍清姫の伝説に立脚した「道成寺物」の音楽のはずです。それも義太夫節の「日高川」(「日高川入相花王[ひだかがわいりあいざくら]」渡し場の段)に間違いないでしょう。

場面十二

鬼女姫の談判に おふく激昂

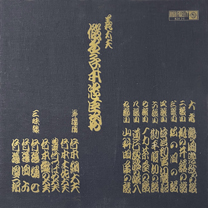

十二吋盤『假名手本忠臣蔵』(キングKZX 7-1、12インチ箱物)

演者;竹本綱太夫(浄瑠璃)、竹澤彌七(三味線)他

おふくは気が強くて、「角なんか生えてたら日本の地に住めるわけないじゃん」。

鬼女姫は、「じゃあ角を切って鬼七と一緒になるわよ」。

逆に、おふくに角が生えて大蛇になり、言い放ちます、「許嫁[いいなずけ]ならさったさった 夫に代わって 今の女房がさったさった」。これで読者の百パーセントの脳内には、人形浄瑠璃でも歌舞伎でも大人気の「仮名手本忠臣蔵」の「山科(山城閑居の段)」が鳴ったはずです。冬は義士、夏はお化けで飯を食い」(川柳)なんて言われるくらい忠臣蔵物は親しまれていましたからね。「山科」で、大星由良之助の女房お石は、息子力弥の許嫁(小浪)の母(戸無瀬)に、「女房(小浪のこと)ならば夫がさる 力弥に代わってこの母(お石)がさったさった」と言って、力弥と小浪が祝言をあげるのを拒んでいるわけです。「さった」は、離縁するの活用形。おふくはそれをもじって、「許嫁なんて離縁だわよ、夫(鬼七)の代わりに今の女房のあたしがあんたを離縁しちゃう」と。