| 2025年8月17日(日曜日)@月花舎 『古典邦楽十吋盤のすすめ』(カンパニー社)出版記念企画

|

| 岡島豊樹 Toyoki Okajima |

▼ [前口上] ▼ 恋川春町 作・画『金々先生栄花夢』を聴く ▼ 朋誠堂喜三二の『桃太郎後日噺』を聴く |

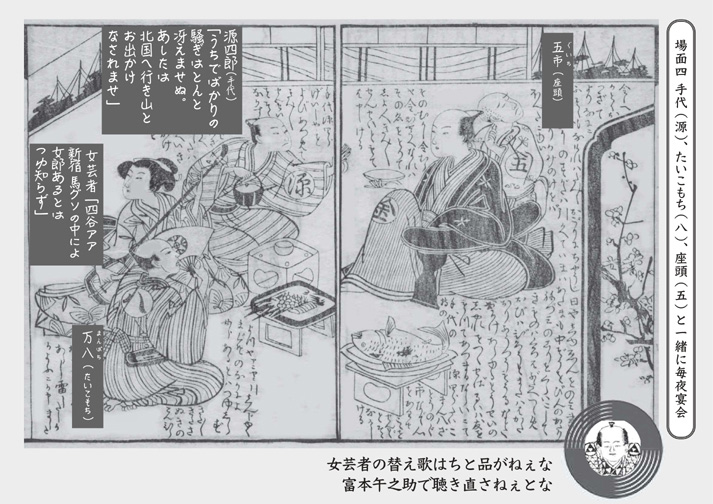

場面四

手代(源)、たいこもち(八)、座頭(五)と一緒に毎夜宴会

十二吋盤『富本節 稽古娘・藤娘』(クラウンSW-5005)

演者;芝屋以月・芝屋以文(浄瑠璃)、芝屋以祥・芝屋以信(三味線)

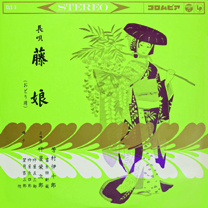

十吋盤『長唄 藤娘』(コロムビアCLS-3 ステレオ盤)

演者;芳村伊十郎(唄)、杵屋栄次郎(三味線)他

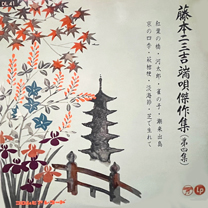

十吋盤『藤本二三吉 端唄傑作集 第四集』(コロムビアDL-41)

演者;藤本二三吉(唄)、小静・豊吉(三味線)

〽宇治(富士)の柴船 早瀬を渡る わたしゃ君ゆえ のぼり船(*)

〽花はいろいろ 五色に咲けど 主に見かへる 花はない(*)」

●* 1