| 2025年8月17日(日曜日)@月花舎 『古典邦楽十吋盤のすすめ』(カンパニー社)出版記念企画

|

| 岡島豊樹 Toyoki Okajima |

▼ [前口上] ▼ 恋川春町 作・画『金々先生栄花夢』を聴く ▼ 朋誠堂喜三二の『桃太郎後日噺』を聴く |

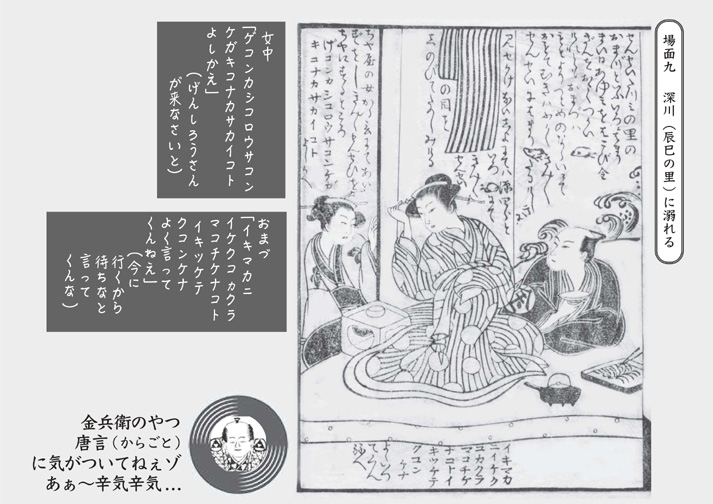

場面九

深川(辰巳の里)に溺れる

盤『古曲選集 荻江節篇 深川八景』(ビクターLR-594)

演者:五世 荻江露友(唄)、荻江露光・荻江露英(三味線)

女中と遊女が怪しげな言葉を使っています。これは当時遊女たちの間で使われた唐言[からごと、からこと]です。カ行の音を抜くと意味がわかりますが、金兵衛は半可通なので気が付きません。ゲコンカシコロウなる者が裏で操っているんですよ。

荻江節「深川八景」の前弾きには、隅田川上流の山谷堀・向島辺りから下流の佃島辺りまで流して遊ぶ船中で芸妓(柳橋芸者)が弾いたという三味線の手(旋律型)が短いですが含まれています。これは古典邦楽愛好者にはおなじみの「佃」「佃の合方」と呼ばれる旋律型です。そのあと飛んで、中程の、めりやすっぽいところ、いかがでしょう。

〽口説の洲崎の嵐も晴れて 富士をいただく明日の夜は 佃の雨に千鳥鳴く…」