| 2025年8月17日(日曜日)@月花舎 『古典邦楽十吋盤のすすめ』(カンパニー社)出版記念企画

|

| 岡島豊樹 Toyoki Okajima |

▼ [前口上] ▼ 恋川春町 作・画『金々先生栄花夢』を聴く ▼ 朋誠堂喜三二の『桃太郎後日噺』を聴く |

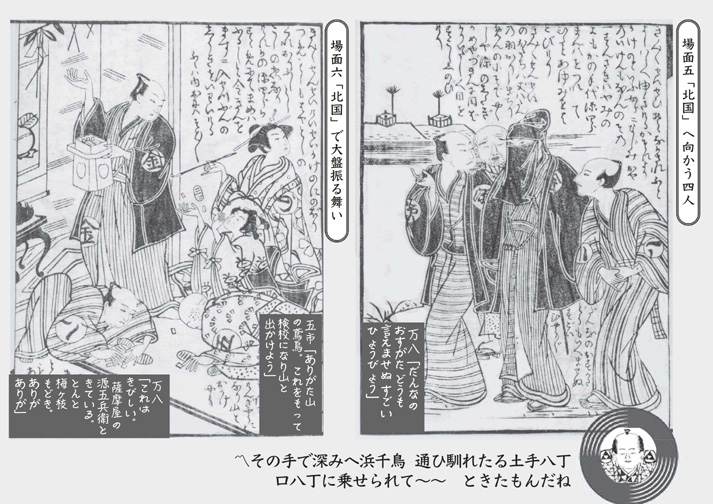

場面五

「北国[ほっこく]」へ向かう四人

ステレオ十吋盤『長唄 吉原雀』(コロムビアCLS?8)

演者:七代目 芳村伊十郎(唄)、山田抄太郎(三味線)他

モノラル十吋盤『長唄 吉原雀』(コロムビアCL-46)

演者:七代目 芳村伊十郎(唄)、杵屋栄蔵(三味線)他

北国は吉原の別名です。江戸城からみて北にあります。隠語(異称)です。「北州[ほくしゅう]」の異称もあります。

奥手に見える川は山谷堀[さんやぼり]。向かって右へ戻って行くと隅田川に合流します。

金兵衛は当時通人の間で流行っていた黒縮緬[ちりめん]の亀屋頭巾姿。

道すがら万八(八)はヨイショを連発しているようで、この場面でも「だんなのお姿 どうも言えませぬ。すごい ひょうびょう」なんて調子。こういった口調でヨイショすることを当時は「ちょちょらをいう」といいました。

出だしはちょっと堅苦しい言葉が続きますが、そのあと俗な調子に転じます。鳥づくしなんてオツなこと。「吉原雀」はスズメ目「ヨシキリ」の別名です。

〽その手で深みへ浜千鳥[はんまちどり] 通ひ馴れたる土手八丁 口八丁に乗せられて 沖の鴎[かもめ]の 二挺立[にちゃうだち] 三挺立[さんちゃうだち] すけんぞめきは椋鳥[むくどり]の、群れつつ啄木鳥[きつつき]格子先 叩く水鶏[くひな]の口まめ鳥に孔雀[くじゃく]ぞめきて目白[めじろ]押し…」

場面六

「北国[ほっこく]」で大盤振る舞い

十吋盤『清元 吉原雀』(ビクターLR-787-S)

演者;清元志寿太夫(浄瑠璃)、清元栄治(三味線)他

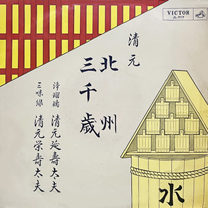

十吋盤『清元 北州・三千歳』(ビクターJL?517)

演者;五代目 清元延寿太夫(浄瑠璃)、清元栄寿太夫(三味線)

読者には何かの浄瑠璃が鳴っていたんじゃないですかね。河東節か、一中節か、常磐津節か、富本節かどれか。この時代は荻江[おぎえ]節あたりも人気でした。

清元節にも「吉原雀」があり、その鳥づくしも洒落ていますので、参考にお聴きいただきます。長唄版と出てくる鳥が少し違います。この歌詞は、一中節「傾城浅間嶽[けいせいあさまがたけ]」(1730年代か)からのいただきで、ここの節はちょぼくれの節です。ちょぼくれは大道芸人の願人坊主[がんにんぼうず]がまくし立てる節で、ちょぼくれ、ちょんがれなんて囃しながら囃したそうです。ちなみに長唄には願人坊主を描いた「まかしょ」(1820)という曲がありますからぜひ。

清元節はこの戯作の後、1814年に清元延寿太夫[きよもと えんじゅだゆう](初代)が創始した浄瑠璃ですが、延寿太夫は以前、二世富本斎宮太夫[いつきだゆう]として富本節を語っていた人ですし、富本節を離れても富本節の芸風が色濃かったとされていますので、この場面に合いましょう。

●* 1

〽霞[かすみ]の衣[ころも] えもん坂 衣紋つくろう初買[はつがい]の 袂[たもと]ゆたかに大門の 花の江戸町 京町や 背中合せの松かざり 松の位を見返りの 柳桜の仲の町 いつしか花もちりてつとんと 見世清掻[すがが]きの風薫る 簾[すだれ]かかげてほととぎす…」